趙熙一生勤學,讀書不倦。家有藏書數千卷,多精心評點,今成都草堂藏有趙評點杜詩四部。其文章駢散俱精,以散文為多,尚存有成都草堂、峨眉山、樂山烏龍寺諸碑文。趙詩學古最精,運用最活,兼擅古體與律、絕,龍精五律。趙熙博學多才,抱負遠大,卻無法在當世施展,就寄情于山水之間。曾五去夔巫,一登嵩山,一游西湖,五游峨眉。陳石遺稱其“為詩載蜀山蜀水之青碧而出也。”

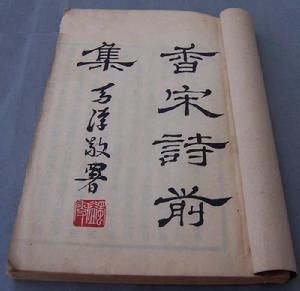

趙熙一生作詩3000多首,解放初郭沫若等自任部分印費,在上海倡印《香宋詩前集》上下冊,錄詩1300餘首。近年四川又出版《香宋詩鈔》,錄詩500首。《香宋詞》313首,則於民國7年(1918)即刻版印行。《趙熙集》收錄其詩、詞、文、戲劇《情探》、年譜,較為全面的反映的趙熙一生的文學成就。人謂“香宋詞人,稟過人之資,運靈奇之筆,刻畫山水,備極雋妙,追蹤白石,而生新過之”。

趙熙書法,字型秀逸挺拔,融諸家為一體,碑帖合一,集古之大成,風格與時人迥異,譽為“榮縣趙字”,蜀傳有“家有趙翁書,斯人才不俗”之諺。民國2年(1913),成都少城公園建立“辛亥秋保路死事紀念碑”,趙熙手書文碑銘於西南一面,巍然狀觀。偶亦作畫,喜做山水小品,荒率古淡,頗富詩情。

堯生豪於詩者也。觀其詩疑若錘鑿甚力,而為之則樂而易。堯生少餘十余歲,已有詩千餘首,余所見二三百首,清奇濃淡,無不備也。獨深嗜余詩,刊本數百首,能背誦 其大半,往往文酒之會,觸類則舉似之,聞者異焉。

庚戌、辛亥間,京師同人結社為樂,遊覽題詠之作繁,然堯生揮斥而成,無攢眉苦吟之態。議之者則以為有未遑淘汰而涵澄者。余喟:堯生蜀人也,蜀中山水峻刻,而所生詩人若伯玉、太白、東坡所為作,不甚似其山水,其似者轉推寓公遊客少陵、山谷、劍南諸人。豈前數人者生於蜀而多宦遊四方,故蜀中之詩少,後數人者宦遊其地而詩多歟?然文與可、唐子西、韓子蒼皆蜀中詩人之著者,亦皆宦遊四方,其詩則與後數人相近。今堯生古體極似與可、子蒼,而有時恣肆過之,近體極似子西、與可,亦有似子蒼者。而其甚肖蜀中山水,即余雖未至蜀,固可由少陵、玉溪、山谷、劍南之狀蜀中山水知之也。堯生好游,足跡所至泰岱、嵩高、伊闕以及吳越平遠秀麗之區,然游峨眉甚久,居京師思之不已,共宜為詩載蜀山蜀水之青碧而出也。嘗送昀谷之官蜀中,頃刻成絕名數十首,敘一路所經,若放翁《入蜀記》然。余喜之,乞書橫幅,則立增數首絕名移以贈余,其詩之工可喜,其為詩之樂而易萬可喜也。

堯生亂後歸蜀,余久要敘其詩者,不敢忘而為之。

兼於閣詩話(陳兼與)

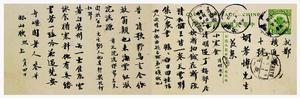

趙堯生先生熙,蜀中魁士。清光緒年間,任御史,有直聲。生平詩不下數千首,詞源如倒峽,蜀中山水題詠幾遍,古體氣勢雄渾,近體深微婉約,頗多散落。身後有《香宋詩前集》行世,為其舊友周孝懷、江翊雲所輯,惜無人校勘,中多錯簡,且前後倒置。後集未及印,而周、江二老亦亡矣。先生能畫,偶作小幅山水,淡遠荒率,是不食人間煙火者。書法最工,初為帖學,近小歐陽,後泛涉漢魏諸碑,於北魏張猛龍尤有入處,故所作峻整栗密,而又氣骨森張,近百年間,罕有與並。余有《論近人詩絕句》及於先生一首云:“到手千篇潑水成,詩如飯熟與茶清。尋山訪古流連處,時有唐音出蜀程。”,又《論近人書絕句》一首云:“香宋何期早放還,天教看盡蜀中山。誰言巴峽無書種,散朗人思魏晉間。”,蓋神企欽遲之至。“巴峽無書種”,語見山谷詩注。先生書札特精且勤,友朋有書必復,或簡短數行,或連篇累牘,文字高古,有六朝人風格,而小行草筆精墨良,疏落有致,每令人愛不釋手,得之者珍如拱壁。簡札散布人間頗多,有以學問商榷詩詞酬唱者,即素未識面,亦未嘗不予裁答。”