趙友欽(13世紀中葉~14世紀初)

正文

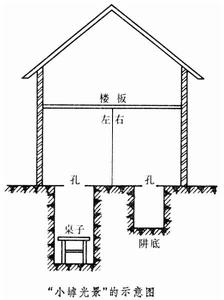

自號緣督,人稱緣督先生或緣督子。中國宋末元初的科學家。饒州鄱陽(今江西省波陽縣)人。是宋室漢王第十二代孫。宋亡時,為避禍隱遁為道家,奔走他鄉。後在浙江龍游雞鳴山定居,並在山上築觀象台(又稱觀星台),觀察天象。著述頗多,大都失散,唯留《革象新書》五卷,現存兩種版本。此書以討論天文問題為主,兼及光學和數學,有不少精闢的論述。其中"小罅光景"節記載了光學上的針孔成像實驗(如圖所示),分別在相鄰兩個房間的地面下,挖掘兩個直徑約4尺多的圓阱,右阱深4尺,左阱深8尺,左阱中可放一張4尺高的桌子;另在兩塊直徑4尺的圓板上各插1 000多支蠟燭,作為光源放在阱底或桌面;另備中心開孔的大小和形狀各不相同的木板若干塊。按實驗需要選取分別蓋在兩阱口。這樣,可以使得兩者的若干條件相同,只有一個條件不同,便於進行對比試驗。實驗分4步:①改變孔的大小和形狀,即改換阱口的木板;②改變光源強度,即改變點燃蠟燭的支數;③改變像距,即改變水平掛在樓板下作像屏的兩片大木板的高度;④改變物距,移去左阱中的桌子,把光源放到阱底,等等。通過這一系列的實驗,對小孔(形狀和大小)、光源(形狀和強度)、像(形狀和亮度)、物距、像距這些因素之間的關係進行了規律性的探討,並以光線直進原理加以解釋。這個實驗的特點在於規模大,對比性強,並能逐個因素進行討論,這個工作是中國歷史上記載最詳、規模最大的物理實驗。這是趙友欽的重要貢獻。此外,他對照度也進行過研究,了解照度和光源之間的定性關係。 趙友欽(13世紀中葉~14世紀初)

趙友欽(13世紀中葉~14世紀初)王錦光:趙友欽及其光學研究,《科技史文集(物理學史專輯)》第12輯,上海科學技術出版社,上海,1984。

王錦光:趙友欽和他的光學實驗,《教學與研究》(物理版),浙江師範學院,第4期,1981。