概述

赫氏反應

赫氏反應誘發原因

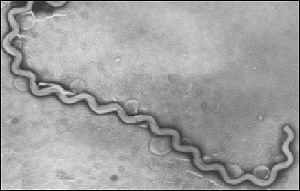

赫氏反應的誘發原因是由於藥物對梅毒螺鏇體的殺滅作用太強,導致梅毒螺鏇體大量死亡,大量有害物質從死亡的梅毒螺鏇體內溢出以及機體內部的變態反應引起機體出現的不適反應。

臨床表現

類赫氏反應病理改變主要為病灶中毛細血管擴張,中性粒細胞滲出,淋巴細胞、巨噬細胞聚集,結節形成及病灶壞死,多累及肺血管、漿膜和淋巴結,表現為肺部病灶增多增大、漿膜腔積液、增多或新生淋巴結腫大。新出現病灶內、漿膜腔積液中無結核菌存在。

臨床表現為高熱等結核中毒症狀加重,肺部結核病灶增多增大,新出現胸膜腔、心包、腹膜腔等漿膜腔積液或原有漿膜腔積液量增多,頸部、肺門和(或)縱隔、腹腔新生淋巴結腫大或原有淋巴結腫大急劇增大、軟化。

結核病治療過程中,特別是菌陽(塗陽培陽集陽)治療的強化期,4—8周,平均17.2天,20—180天,症狀緩解或消失,痰菌陰轉,但肺結核暫時增多,突然再次出現咳嗽咯痰、發熱胸悶、胸疼、腹脹腰疼、頭疼頭暈,但痰、胸水、淋巴結均無結核菌存在,血常規檢查正常,血沉不升高,胸片病灶明顯惡化,胸痛加重,新結核出現,呈現矛盾現象,肺門、縱隔、腹腔頸部、鎖骨上、乳腺淋巴結腫大,甚至出現大量胸水腹水、胸壁結核、腹股溝淋巴結核。很難與腫瘤區分,甚至導致多年誤診。強化期出現暫時性惡化現象,病灶惡化與臨床成矛盾現象。原發熱者化療熱退後又復生。

診斷依據

類赫氏反應的診斷依據如下5點:

①初治活動性肺結核,套用含H及R強有力方案抗結核治療過程中、3個月內出現者。

②抗結核治療臨床症狀改善後、漿膜腔積液有吸收減少後、部分病人X線胸片肺部病灶有吸收縮小後再出現者。

③繼續原方案抗癆化療1~3月,“惡化”表現逐漸改善者。

④“惡化”期間痰菌已陰轉者仍不能檢出結核桿菌、痰菌減少者繼續減少直至陰轉、漿膜腔積液中不能檢出結核桿菌、淋巴結穿刺、活檢均不能檢出結核桿菌。

⑤排除結核菌以外病原體感染、非藥物性過敏性肺炎、非藥物反應及其他變態反應性疾病。