歷史背景

赤眉綠林起義

赤眉綠林起義起義概述

地皇二年(公元21年),新莽荊州牧發兵2萬人進攻綠林軍,綠林軍擊敗莽軍,部眾增至數萬人。次年,綠林山一帶發生疫病,起義軍分兵轉移,一路由王常、成丹率領,西入南郡,稱下江兵;一路由王匡、王鳳、馬武率領,北上南陽,稱新市兵。新市兵進攻隨縣時,平林人陳牧、廖湛率眾回響,又稱平林兵。綠林軍起義爆發後,西漢

赤眉綠林起義

赤眉綠林起義與此同時,綠林軍於公元23年擁立比較懦弱的漢宗室劉玄為帝,恢復漢的國號,建元更始。同年,綠林軍在昆陽(今河南葉縣)以少勝多,殲滅了王莽軍隊的主力;九月,順利攻取長安。王莽逃至漸台,被商人杜吳砍死,從而結束了新莽政權的統治。十月,劉玄北都洛陽,次年又移都長安。

更始政權進入長安後,劉玄生活腐化,晝夜宴飲,其親信趙萌專權恣肆,起義軍將領因而離心離德,各謀出路。劉玄亦不願與赤眉軍合作,雙方矛盾重重。公元25年,赤眉軍立15歲的西漢宗室劉盆子為帝;隨即順利攻占長安,劉玄投降,不久被絞死。由於關中豪強地主隱匿糧食,組織武裝,堅壁頑抗,赤眉軍在糧食斷絕的情況下,不得不退出長安,進入安定、北地一帶。不久以後,被已稱帝於河北的劉秀圍困於宜陽,最後糧盡力竭,被迫投降劉秀。同年夏,樊崇、逢安再次起義,鏇即被鎮壓。

起義過程

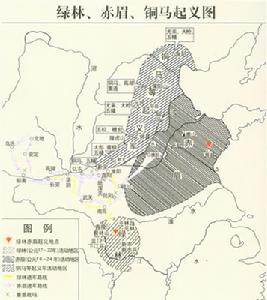

赤眉綠林起義作戰圖

赤眉綠林起義作戰圖西漢末年,土地兼併愈演愈烈。大批農民喪失土地,有的成為地主豪強的佃農,更多的則完全被排擠出生產領域,成為輾轉溝壑的流民,甚至淪為奴婢。由於封建統治動盪不安,統治階級中一部分人認為漢祚已盡,王莽藉機篡權。王莽實行托古改制,恢復一切舊的私有制度,托古改制措施激起了社會經濟的大混亂。加之王莽法禁煩苛,濫用刑罰,朝令夕改,又對南方邊境少數民族無理用兵,轉移人民視線,結果人人不知所措, 人心惶惶,民怨沸騰,社會危機進一步加深。農民反抗鬥爭此起彼伏。最後醞釀成大規模的農民起義。

寫有赤眉軍劉盆子政權年號“建世二年”的木簡

寫有赤眉軍劉盆子政權年號“建世二年”的木簡樊崇領導的起義隊伍,都是純樸農民。他們沒有文書,沒有號令,也沒有旗幟和標識,領袖和普通老百姓平等相處。其中職位最高的人被稱作“三老”,其次是“從事”,再次是“卒史”。這些都是原來對鄉閭小吏的稱呼。他們互相之間以“巨人”相稱,表示地位平等。他們約定:“殺人者死,傷人者償創”作為起義隊伍的紀律。

這支起義軍屢敗王莽的地方軍。王莽派太師王匡,率大軍前往鎮壓,被打得落花流水。為了和王莽軍隊區別開來,他們把眉毛塗上紅色,因此被稱為“赤眉軍”。赤眉軍紀律良好,當時流傳的歌謠說:“寧逢赤眉,不逢太師”。反映了人民民眾對起義武裝和王莽官軍的愛憎。此後赤盾軍活動於今山東、江蘇、安徽、河南諸省交界的廣大地區,聲勢越來越大。

在赤盾軍起義的同時,全國農民起義軍還有銅馬、大肜、五校、高湖、檀鄉、五樓、富平、獲索等二十餘支。其中力量最強的一支,是新市(今湖北京山)人王匡(與王莽太師同名)、王鳳領導的隊伍。他們以綠林山為基地,因此被稱作“綠林軍”。

公元22年,綠林山(今湖北大洪山)一帶發生了傳染病。綠林軍決定分散轉移,由王匡、王鳳領一支人馬,向北攻占南陽(今河南南陽),號稱“新市兵”;由王常,成丹領一支人馬,向西攻占南郡(今湖北江陵),號稱“下江兵”。不久,平林(今湖北隨縣北)人陳牧、廖湛也聚集一支隊伍回響,號稱“平林兵”。漢宗室劉玄這時也投身於平林兵中。南陽大地主劉秀也是漢宗室,他以“復高祖之業”相號召,聯絡附近各縣地主豪強,並且把宗族、賓客組成一支七八千人的軍隊,號“春陵兵”,參加反對王莽的行列。綠林軍組織成分複雜了,領導權逐漸被地主階級分子所篡奪。

公元23年五月,綠林軍已發展到10萬人。綠林軍領袖為了擴大影響,於宛城南擁立劉玄作皇帝,恢復漢的國號,年號更始(公元23年)。劉玄在宗室中是沒落的一員,參加起義雖早,卻無兵權。綠林軍領袖擁劉玄為帝,這是他們受到劉漢正統思想影響的表現。王匡為定國上公,設定三公九卿,建立了革命政權。

綠林建號以後,王莽發州郡兵四十二萬,由王邑、王尋率領,阻擊綠林軍。六月,王莽軍前鋒十多萬人,圍綠林軍於昆陽(今河南葉縣)。綠林軍八九千人,由王鳳、王常率領,堅守昆陽,劉秀則突圍徵集援兵。那時昆陽城外圍兵數十重,列營百數,圍兵挖掘地道,又用撞車攻城,積弩亂髮,矢下如雨。劉秀等十三騎突出圍城,發郾、定陵營兵數千人援昆陽,王邑、王尋一戰失敗,王尋被殺。城中守軍乘勢出擊,里外合勢,莽兵大潰,士卒相踐踏,奔走百餘里。綠林軍在這一戰役中奪獲軍實輜重車甲珍寶,不可勝數。這就是中國歷史上著名的以少勝多的昆陽之戰。昆陽戰後,海內聞風回響,起兵誅殺牧守,自稱將軍,用漢年號,以待更始詔命。顯然,這次戰役對於綠林軍入關和王莽覆滅,起了決定作用。

劉秀在昆陽之戰中立了功績,勢力逐漸凌駕農民軍。綠林軍分兵兩路進擊王莽。一路由王匡率領,攻克洛陽。更始帝在洛陽派遣劉秀到黃河以北去發展勢力,劉秀北上後,逐步脫離了農民軍的控制。另一路由申屠建、李松率領,西入武關。析縣人鄧曄起兵攻下武關,迎入綠林軍,合兵直取長安,關中震動。長安城內百姓乘機暴動,打進皇宮,處死王莽。王莽被殺,長安被綠林軍迅速攻克。

,赤眉軍首領樊崇

,赤眉軍首領樊崇赤眉軍在樊崇等率領下,分兵兩路向西進發,所過之處,給封建統治勢力再一次掃蕩和打擊。公元25年正月,進軍弘農(今河南靈寶南)。這時,義軍已擴大到30萬人,樊崇把起義隊伍進行了整頓,分萬人為1營,共30營。這年六月,赤眉軍進至華陰(今陝西華陰東南)。這時由更始政權中逃出來的一個地主階級分子,向樊崇勸說立宗室。農民軍由於受封建正統思想影響,樊崇從隊伍中找出來姓劉的70多人,最後以抽籤的辦法,選出15歲的牧牛娃劉盆子為皇帝,年號“建世”,國號“漢”。皇帝有了,下一步當然要設立文武百官。按地位和作用,樊崇是赤眉軍領袖,威信最高,因此丞相一職應由樊崇擔任。但樊崇不識字,不能看、批公文,只好由初識幾個字,能讀懂《易經》的徐宣作了丞相,樊崇作御史大夫,逄安、謝綠分別做了左右大司馬。在鄭縣(今陝西華縣北),革命政權就這樣組成了。9月,赤盾軍開進長安,更始帝劉玄投降,被農民軍處死。

與此同時,混入綠林軍的漢室宗親劉秀,到河北發展自己的勢力,在此之前,當劉秀於更始元年(公元23)冬渡河北上時,黃河以北有銅馬、大彤、高湖、重連、鐵脛、大槍、尤來、上江、青犢、五校、檀鄉、五幡、五樓、富平、獲索等部農民軍。他們各領部曲,或以山川土地為名,或以軍容強盛為號,據說有數百萬人。除了農民軍以外,各地豪強地主武裝和王莽的殘餘勢力也還不少。豪強地主在邯鄲立詐稱成帝之子的卜者王郎為帝,聲勢最大。劉秀依靠信都(治今河北冀縣)太守任光、昌成(今河北冀縣西北)人劉植、宋子(今河北趙縣東北)人耿純等地主武裝的支持,又得到上谷(治今河北懷來東南)太守耿況、漁陽(治今北京密雲西南)太守彭寵的援助,擊敗了王郎。更始帝派人立劉秀為蕭王,並令他罷兵去長安。劉秀羽翼已成,拒不受命,留在河北坐觀關中的變化。他逐個吞滅了銅馬、高湖、重連等部農民軍,並於公元25年六月即皇帝位(光武帝),建立了東漢政權。關中一帶把他稱作“銅馬帝”。

起義軍名稱來歷

王莽派了兩萬官兵去圍剿綠林軍

王莽派了兩萬官兵去圍剿綠林軍王莽派了兩萬官兵去圍剿綠林軍,被綠林軍打得大敗而逃。綠林軍趁勢攻下了幾座縣城,打開監獄,放出囚犯;把官家糧倉里的糧食,一部分分給當地窮人,大部分搬到綠林山。投奔綠林山的窮人越來越多,起義軍增加到五萬多。第二年,綠林山上不幸發生了疫病,五萬人差不多死了一半。還有一半只好離開綠林山,後來分作三路人馬——新市兵、平林(在今湖北隨縣東北)兵和下江(長江在湖北西部以下叫下江)兵。這三路人馬各自占領一塊地盤,隊伍又強大起來了。

當南方的綠林軍在荊州一帶打擊官兵的時候,東方的起義軍也壯大起來。琅琊海曲(今山東日照縣)有個姓呂的老大娘,兒子是縣裡的一個公差,因為沒肯依縣官的命令毒打沒錢付稅的窮人,被縣官殺害了。這一來激起了公憤。有上百個窮苦農民起來替呂母的兒子報仇,殺了縣官,跟著呂母逃到黃海,一有機會就上岸打官兵。

這時候,另一個起義領袖樊崇帶領幾百個人占領了泰山。呂母死了後,她手下的人投奔樊崇起義軍。不到一年工夫,就發展到一萬多人,在青州和徐州之間來往打擊官府、地主。樊崇的起義軍很講紀律,規定誰殺死老百姓就要被處死,誰傷害老百姓就要受罰。所以百姓能擁護他們。公元22年,王莽派太師王匡(和綠林軍中的王匡是兩個人)和將軍廉丹率領十萬大軍去鎮壓樊崇起義軍。樊崇作好準備,跟官兵大戰。為了避免起義兵士跟王莽的兵士混雜,樊崇叫他的部下都在自己的眉毛上塗上紅顏色,作為識別的記號。這樣,樊崇的起義軍得了一個別名,叫赤眉軍。

起義軍作戰圖

起義軍作戰圖綠林軍的幾支隊伍沒有統一的指揮。將士們認為人馬多了,必須有個首領,才能統一號令。一些貴族地主出身的將軍,利用當時有些人的正統觀念,認為一定要找一個姓劉的人當首領,才能符合人心。綠林軍里姓劉的人很多,該推誰做首領呢?舂陵兵想推劉縯,可是新市和平林兵的將領怕劉縯勢力太大,一定要立一個破落的貴族劉玄做皇帝。劉縯又提出等消滅了王莽、收服赤眉軍以後,再立皇帝,也遭到反對。劉縯覺得自己力量不夠,也只好同意了。公元23年,綠林軍各路將士就正式立劉玄做皇帝,恢復漢朝國號,年號“更始”,所以劉玄又稱更始帝。更始帝拜王匡、王鳳為上公,劉縯為大司徒,劉秀為太常偏將軍,其他將領也各有各的封號。打那時候起,綠林軍又稱為漢軍。

起義結果

赤眉綠林起義

赤眉綠林起義同年夏,樊崇,逄安再次起義,鏇即被鎮壓。

起義評價

赤眉綠林起義推翻了新莽政權,給地主階級以沉重的打擊,使得西漢後期嚴重的社會危機得到暫時的緩和。但是,在新的封建統治者所布下的陷阱里,這一轟轟烈烈的農民大起義終於失敗了。劉秀竊取農民戰爭的勝利果實,經過10年時間,先後削平地主割據勢力,重建了統一的東漢封建王朝。

參考文獻

(1)《赤眉綠林起義》作者:嚴山 著 出版社:上海:少年兒童出版社 年份:1963

(2)《綠林赤眉起義的故事》 作者:賀敏 編著 出版:河北人民出版社 年份:1984

(3)章培恆、駱玉明著復旦出版的《中國文學史》