分布地域

贛南本地話的範圍包括:贛州市郊屬地區、贛縣、於都、大余、南康、信豐大部、安遠大部、會昌大部、瑞

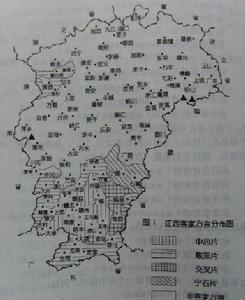

贛南方言分布圖

贛南方言分布圖本地人與客籍人

與明末清初遷入的客籍人相對,凡此前就在贛南居住的就屬“本地人”。由於時代久遠,贛南“本地人”的成分相

上文說到,春秋以前,至遲在秦始皇二十六年(前221年)的五嶺之戍以後,贛南就遷入了大量的中原漢人。漢時,為了征服東越與南越,朝廷曾多次派兵駐屯,梅嶺、大庾因守將梅捐、庾將軍而得名。漢高祖六年(前201年),為了加強對贛南的管理,在秦代只有南野一縣的基礎上,在贛南增設了于都縣和贛縣,可見當時的人口一定不少。東漢時,豫章郡的人口由全國第53位(公元2年)躍居前4位(公元201年),淨增人口居全國第2位。贛南在當時雖然不是豫章郡中人口最稠密的地區,但我們也可以逆料其繁盛。

目前尚有譜諜資料可查的贛南本地人,大都是南北朝以後遷入的。如寧都縣城梅江鎮賴氏在南朝元嘉年間由浙江松陽遷來,南康縣蓉江鎮嶺背奚氏、東門村千秋坪袁氏在隋代從河南開封遷來。唐宋時期遷入的更多。如石城縣今存44姓,寧都還有46姓。明代初年,贛南人口流失嚴重,田地荒蕪,而贛中一帶人口密度大至“肩摩袂接”,於是朱元璋下令獎墾,南昌、吉安等府大批人口遷到贛南。

在贛南,由於居民遷入的時間和來源的不同,所以,到處可以看到同姓不同宗的現象。例如:

上猶縣城五福堂李氏始祖李欽來自新喻泉壙,是唐西平王李晟第七子李憲的後裔。李憲也是來江西的李氏始祖。而同縣的其他李氏則是明清之交從廣東、福建遷來的,是福建上杭李火德的後裔。前者為本地李氏,後者為客家李氏。

上猶縣劉氏也有兩支。《劉氏家譜》云:“始祖來自黃沙鴨子湖,從吉州盧陵墓遷來。”是為本地劉氏。另一支則是清康熙、乾隆年間從廣東興寧遷來的。是為客家劉氏。

上猶縣《朱氏族譜》載:朱氏七十二世朱仕開,居吉安府;……至八十六世朱朝炳 、朱朝煥兄弟又遷至江西龍泉(遂川)。大約在宋末元初,有一支朱姓遷來上猶石溪洞定居,與本地李姓來猶始祖同時。今縣城水南朱姓就是從石溪洞搬來的,是為本地朱氏。而營前大潭塅的客家朱氏則是清康熙年間從廣東遷來的。

再說上文所說的張氏乃客家張氏,清初從廣東遷來。而上猶縣城的張氏卻為本地人。縣城《張氏六修族譜》載:張氏為劉漢文成之後,清河望族。始祖張彥功來自豫章吉水長灘頭。

贛南本地人說的“本地話”也是客家方言,它具有客家方言語音、辭彙和語法的基本特徵。儘管它可能與贛方言有更多的聯繫,但是,我們不能將它歸入贛方言。

辭彙

上古層次只列舉部分在贛南話口語中經常使用的上古語詞,以東漢許慎所編中國最早字書《說文解字》及部分先秦古代

文獻為證:

鼎 《說文·片部》:“鼎,三足兩耳,和五味之寶器也。”今贛語稱尖底炊具為“鼎罐”。 攎 《說文·手部》:“拏持也。”今贛語謂收攏為“攎”。 禾 《詩·豳風·七月》:“十月納禾稼,黍稷重穋,禾麻菽麥。”今贛語謂水稻為“禾”。 炙 《詩·小雅·瓠葉》:“有兔斯首,燔之炙之。”今贛語謂烤火為“炙火”。 築 《詩·大雅·綿》:“築之登登,削屢馮馮。”今贛語謂堵塞為“築”。 稈 《書·五子之歌》:“予臨兆民,懍乎若朽索之馭六馬。”今贛語謂稻草為“稈”。 供 《逸周書·諡法》:“敬事供上曰恭。”今贛語謂贍養父母為“供”。 隑 《玉篇》:“企立也。”今贛語謂斜靠為“隑”。 衁 《左傳·僖公十五年》:“士刲羊,亦無衁也。”今贛語謂豬血為“豬衁子”。 索 《左傳·昭公二十七年》:“或取一編菅焉,或取一秉稈焉,國人投之,遂弗爇也。”今贛語謂繩子為“索”。 牸 《易林·訟之井》:“大壯肥牸,惠我諸舅。”今贛語謂母牛為“牛牸”。 晏 《論語·子路》:‘冉子退朝。子曰:“何晏也?”’今贛語謂晚至為“晏”。 弆 《左傳·昭公十九年》:“紡焉以度而去(弆)之。”今贛語謂秘藏為“弆”。 橈 《周禮·考工記·矢人》:“橈之以視其鴻殺之稱也。”今贛語謂彎曲為“橈”。 甑 《周禮·考工記·陶人》:“陶人為甑,實二釜,厚半寸,唇寸,七穿。”今贛語謂鏤空炊具為“甑子”。 廈 《玉篇·广部》:“廈……今之門廡也。”今贛語謂屋舍為“廈仂”。 顉 《列子·湯問》:“巧夫顉其頤,則歌合律。”今贛語謂搖頭為“顉”。

贛南話擁有一大批有音無字的口語詞,其中相當一部分可以在《廣韻》、《集韻》等唐宋語言著作及其他文學創作中找到出處。如:濛、畈、僬、糝、醭、揇、捼、厾、鐾、筧、筅、笪、㶣、擆、忺、捩、煬、吻、戾等等。

語法

語序贛南話的語序大多數以“SVO型”為主,在一些語境下也可以把賓語置於語句的不同部位。

主語+動詞+賓語(SVO):偶吃吥嘞三缽飯。(我吃了三碗飯。) 主語+賓語+動詞(SOV):倷飯吃嘞啵?(你吃了飯嗎?) 賓語+主語+動詞(OSV):飯倷吃撇嘞啵?(你吃完飯了嗎?)