概論

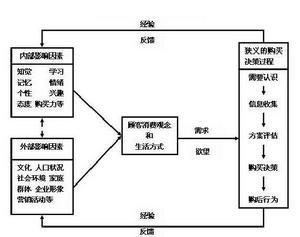

購買行為邏輯指的是消費者購買行為時介入的過程活動,

一、What

What:顧客要購買什麼?

經濟的發展促使消費模式發生的變化,即人們正在拋棄傳統中端市場製造商和零售商,整個消費市場正在發生“兩極分化”。人們為“趨優消費”一些高品質的名牌產品,寧可“趨低消費”那些物美價廉的商品,以保證家庭收支的平衡。中端市場的商品,不但不能提供鮮明的商品特色,也無法提供更高的商品價值,在市場上越來越難以吸引消費者。

現在幾乎所有的消費者都已學會“尋寶”,他們既精明又執著地搜尋各類商品中的高質量產品和服務,從服裝、奢侈品、食品到旅館的房間。通過“尋寶”,消費者每年可以節約大約1000億美元。但是人們“尋寶”和節約的原因是各不相同的。有的人“趨低消費”是為了能夠“趨優消費”一件對自己很重要的奢侈品;有的人喜歡囤積性價比很高的物品,以便在經濟拮据時不會缺衣少穿。

儘管中間市場仍然龐大,但該市場的品類卻在一個接一個的不斷萎縮,自1970年以來,傳統雜貨商已經丟失了30%的市場份額,普通的百貨商店則損失50%。從1994年到2004年,高端電視銷售額增長了33%,“趨低消費”的低端電視銷售額則增長了7%,而中端價位的電視銷售卻縮水40%。同樣的情況在酒店、洗衣機、汽車、女性服裝以及其他眾多品類也比比皆是。

眾多廠商和零售商如何才能應付這種變化?《顧客為什麼購買》的作者麥可·西爾弗斯坦建議:如果公司處於中端市場,那就趕緊向上、向下,或向兩個方向同時移動,不要痴心妄想你的顧客會永遠留在平庸的中端市場荒漠上。如果你決心要在中端市場一顯身手,那就一定要確保這不是你唯一的戰場。

二、Why

Why:顧客為什麼購買?

購買行為來源於需求,銷售人員都清楚這是一個關於市場購買行為的邏輯推演流程。因此就產生了圍繞“需求”而衍生出來的各種理論:及時需求、潛在需求、顯性需求、隱性需求等,還有馬斯洛的需求層次理論。

經濟學中需求是在一定的時期,在一既定的價格水平下,消費者願意並且能夠購買的商品數量。 需求顯示了隨著價錢升降而其它因素不變的情況下(Ceteris Paribus),某個體在每段時間內所願意買的某貨物的數量。在某一價格下,消費者願意購買的某一貨物的總數量稱為需求量。在不同價格下,需求量會不同。需求也就是說價格與需求量的關係。

即時需求(Immediate Demand)是指消費者不但有明確意識的欲望,並且明確的顯示出來的需求。即時需求在消費者的購買行為中起到相當大的作用。如人們餓了,渴了就必須吃飯、喝水等帶來的消費。

2、潛在需求潛在需求(latent Demand)是指消費者雖然有明確意識的欲望,但由於種種原因還沒有明確的顯示出來的需求。一旦條件成熟,潛在需求就轉化為顯現需求。潛在需求是十分重要的,在消費者的購買行為中,大部分需求是由消費者的潛在需求引起的。如人們對無害香菸、安全的居住區、節油汽車的需求。

潛在需求的類型

(1)購買力不足型的潛在需求。這是指市場上某種商品已現實存在,消費者有購買慾望但因購買一時受到限制而不能實現,使得購買行為處於潛在狀態。這種類型的商品多是高檔耐用消費品,如住宅、汽車等。

(2)適銷商品短缺型的潛在需求。這是指由於市場上現有商品並不符合消費者需要,消費者處於待購狀態,一旦有了適銷商品,購買行為隨之發生。

(3)對商品不熟悉型的潛在需求。這是指由於消費者對某一商品不了解、甚至根本不知道,而使消費需求處於潛伏狀態。

(4)市場競爭傾向型的潛在需求。這是指由於生產廠家很多,同類商品市場競爭激烈,消費者選擇性強,在未選定之前,對某一個企業的產品而言,這種需求處於潛伏狀態。

潛在需求的特點

(1)主觀性。潛在需求的本質是一種心理活動,是消費者受某種生理或心理因素影響而產生的與周圍環境的不平衡狀態,存在於潛意識之中。

(2)並存性。由於是心理活動,所以潛在需求形態不具有顯現需求的嚴格指向性。它既可能是生理層次的潛在需求,也可能是自我實現層次上的潛在需求,更多的還是兩者或多者的並存。在一定時期,某種潛在需求占據主要地位。

(3)轉化性。潛在需求的實現過程為:潛在需求導致購買動機——購買行為——需求滿足——新的潛在需求。這種轉化是在潛在需求和顯現需求間發生的。

開發潛在需求的意義

(1)大企業一旦通過市場調查知曉了消費者的潛在需求,在充分把握市場動態的前提下,憑藉雄厚財力、先進技術,便可掌握市場領導地位。表現突出的是日本的轎車工業。70年代後,日本轎車業意識到節能、輕便、家用、廉價是未來轎車的發展趨勢,迅速開發研製成了新一代節能轎車,並通過提高勞動生產率來降低價格,投放市場後,大受歡迎,一舉取代了美國轎車工業在世界上的領先地位。

(2)中小企業通過滿足消費者的潛在需求,可達到生存、壯大的目的。顯現需求,在市場上是各大廠家競爭的目標,如果中小企業也加入這一競爭行列,很可能由於資金少、規模小而陷於困境。而潛在需求則不同,它需要通過調查、分析、判斷才能了解,取決於決策者的經驗和直覺,往往存在於大多數企業不重視的領域,開發之後,可盈利無數。

(3)企業滿足消費者的潛在需求,從感情上接近了消費者,在企業和消費者之間產生了“自己人效應”,易造就忠實消費者,從而為以後的行銷活動奠定良好的基礎。

顯性需求(Manifest Demand)是指消費者意識到,並有能力購買且準備購買某種服裝的有效需求,比如消費者可能會直接說出:我口渴,要喝水;我需要一件毛衣等。企業要重點把握和領會消費者的顯性需求。

4、隱性需求隱性需求(recessive Demand)是指消費者沒有直接提出、不能清楚描述的需求。這種需求往往是生產者根據技術的發展、對市場變化的預測等方面來提出的,這種需求是需要引導的。企業要激發消費者的隱性需求,要更了解和體會客戶才能更好地滿足消費者的隱性需求。

隱性需求的特點

(1)不明顯性。隱性需求不是直接顯示出來的,而是隱藏在顯性需求的背後,必須經過仔細分析和挖掘才能將其顯示出來。隱性需求來源於顯性需求,並且與顯性需求有著千絲萬縷的聯繫。

(2)延續性。在很多情況下,隱性需求是顯性需求的延續,滿足了用戶的顯性需求,其隱性需求就會提出。兩者需求的目的都是一致的,只是表現形式和具體內容不同而已。

(3)依賴與互補性。隱性需求不可能獨立存在,它必須依賴於顯性需求,離開了顯性需求,隱性需求也就自然而然地消失了。同時,隱性需求和顯性需求之間又是互為補充的,也就是說,隱性需求是為了彌補和完善顯性需求的不足而存在的,它可使需求目標更好地實現。

(4)轉化性。是指以用戶的顯性需求為基礎,通過與用戶交流,可以啟發用戶將隱性需求轉化為新的顯性需求。

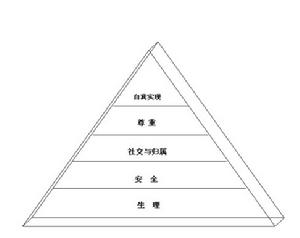

馬斯洛需求層次理論(Maslow's hierarchy of needs)亦稱“基本

馬斯洛理論把需求分成生理需求、安全需求、歸屬與愛的需求、尊重需求和自我實現需求五類,依次由較低層次到較高層次排列。

(1)五種需要象階梯一樣從低到高,按層次逐級遞升,但這樣次序不是完全固定的,可以變化,也有種種例外情況。

(2)需求層次理論有兩個基本出發點,一是人人都有需要,某層需要獲得滿足後,另一層需要才出現;二是在多種需要未獲滿足前,首先滿足迫切需要;該需要滿足後,後面的需要才顯示出其激勵作用。

(3)一般來說,某一層次的需要相對滿足了,就會向高一層次發展,追求更高一層次的需要就成為驅使行為的動力。相應的,獲得基本滿足的需要就不再是一股激勵力量。

(4)五種需要可以分為兩級,其中生理上的需要、安全上的需要和感情上的需要都屬於低一級的需要,這些需要通過外部條件就可以滿足;而尊重的需要和自我實現的需要是高級需要,他們是通過內部因素才能滿足的,而且一個人對尊重和自我實現的需要是無止境的。同一時期,一個人可能有幾種需要,但每一時期總有一種需要占支配地位,對行為起決定作用。任何一種需要都不會因為更高層次需要的發展而消失。各層次的需要相互依賴和重疊,高層次的需要發展後,低層次的需要仍然存在,只是對行為影響的程度大大減小。

(5)馬斯洛和其他的行為心理學家都認為,一個國家多數人的需要層次結構,是同這個國家的經濟發展水平、科技發展水平、文化和人民受教育的程度直接相關的。在不已開發國家,生理需要和安全需要占主導的人數比例較大,而高級需要占主導的人數比例較小;在已開發國家,則剛好相反。

需要和追求的分界在不同的個體身上是相對固定的,有著特徵可尋覓。購買行為的驅動力是需求。需求是從哪裡來的啊?人們為什麼會有需求啊?自然界其他生物的需求是什麼?和人類的需求有什麼差異?

環境的變化產生壓力,壓力產生需求,需求產生行為。環境在外界的作用力下逐漸改變,壓力不斷變化,需求最終激發行為。

三、Where

Where:顧客要去哪購買?

這就涉及到顧客的消費心理方面的因素:

口碑(Word of Mouth)是指公眾對某企業或企業產品相關信息的認識、態度、評價並在公眾群體之間進行相互傳播。口碑的內容包括三個層面,首先是體驗層,即公眾對企業或組織相關信息的認識、態度、評價。其次是傳播層,即傳播過程中的事例、傳說、意見等傳播素材。最後是公眾對其的認可層面,即好惡。良好的口碑的建立主要基於產品的質量、服務、環境等等而帶給用戶的良好的使用體驗。口碑源於傳播學,由於被市場行銷廣泛的套用,所以有了口碑行銷,口碑行銷分為傳統和網路口碑行銷。

傳統口碑行銷:是指企業通過朋友,親戚的相互交流將自己的產品信息或者品牌傳播開來。

網路口碑行銷:又為Internet Word of Mouth Marketing,簡稱為IWOM。網路口碑行銷是口碑行銷與網路行銷的有機結合。網路口碑行銷(IWOM),是口碑行銷與網路行銷的有機結合。口碑行銷實際上早已有之,地方特產、老字號廠家商鋪及企業的品牌戰略等,其中都包含有口碑行銷的因素。網路行銷則是網際網路興起以後才有的一種網上商務活動,它逐步由門戶廣告行銷、搜尋廣告行銷發展到網路口碑行銷。

產品質量是由各種要素所組成的,這些要素亦被稱為產品所具有的特徵和特性。不同的產品具有不同的特徵和特性,其總和便構成了產品質量的內涵。產品質量要求反映了產品的特性和特性滿足顧客和其他相關方要求的能力。顧客和其他質量要求往往隨時間而變化,與科學技術的不斷進步有著密切的關係。這些質量要求可以轉化成具有具體指標的特徵和特性,通常包括使用性能、安全、可用性、可靠性、可維修性、經濟性和環境等幾個方面。

3、產品價格產品價格是一個吸引顧客的重要手段,薄利多銷是指低價低利擴大銷售的策略。“薄利多銷”中的“薄利”就是降價,降價就能“多銷”,“多銷”就能增加總收益。在銷售市場有可能擴大的情況下,通過降低單位商品的利潤來降低商品的價格,雖然會使企業從單位商品中獲得的利潤量減少,但由於銷售數量的增加,企業所獲利潤總額可以增加。只有需求富有彈性的商品才能“薄利多銷”。實行薄利多銷的商品,必須滿足商品需求價格彈性大於1,此時需求富有彈性。因為對於需求富有彈性的商品來說,當該商品的價格下降時,需求量(從而銷售量)增加的幅度大於價格下降的幅度,所以總收益增加。

4、服務歡迎顧客時:當注意到一個顧客在上門時,應該馬上招呼他。同時大概了解下顧客的需求。

歡送顧客時:絕對不要催促顧客離開。

處理問題和抱怨時:如果你和顧客有不同意見,應先同意他的觀點,然後有技巧地說出你的意見。絕對不要與顧客爭論。小心處理問題和抱怨,避免變成為自己辯護、找藉口。不要做暗諷的評論。

四、How

How:顧客購買後感覺如何?

購後感受是指消費者對已購商品通過自己使用或通過他人評估,對滿足自己預期需要的反饋,重新考慮購買的這種商品是否正確,是否符合理想等,從而形成的感受。

這種感受,一般表現為滿意、基本滿意和不滿意三種情況。消費者購後感受的好壞,會影響到消費者是否重複購買,並將影響到他人的購買問題,對企業信譽和形象關係極大。西方學者有一種觀點認為,消費者的滿意程度,取決於消費者對產品的預期性能與產品使用中的實際性能之間的對比。就是說,如果購後在實際消費中符合預期的效果,則感到基本滿意;超過預期,則很滿意;未能達到預期,則不滿意或很不滿意。實際同預期的效果差距愈大,不滿意的程度也就愈大。根據這種觀點,行銷者對其產品的廣告宣傳必須實事求是,符合實際,以便使購買者感到滿意。有些行銷者對產品性能的宣傳甚至故意留有餘地,以增加購後的滿意感。

購買者購後感受是企業產品是否適銷的一種極為重要的反饋信息,它關係到這個產品在市場上的命運。西方許多企業信奉的名言是:“最好的廣告是滿意的顧客”。因此,企業要注意及時收集信息,加強售後服務,採取相應措施,進一步改善消費者購後感受和提高產品的適銷程度。例如,青島電冰櫃總廠設有24台微機,專門用於售後服務,及時處理顧客來信,在全國獲得售後服務評比第一。

(1)“預期滿意”理論。該理論認為,消費者購買產品以後的滿意程度取決於購買前期望得到實現的程度。如果感受到的產品效用達到或超過購前期望,就會感到滿意,超出越多,滿意感越大;如果感受到的產品效用未達到購前期望,就會感到不滿意,差距越大,不滿意感越大。

(2)“認識差距”理論。這種理論認為,消費者在購買和使用產品之後對商品的主觀評價和商品的客觀實際之間總會存在一定的差距,可分為正差距和負差距。正差距指消費者對產品的評價高於產品實際和生產者原先的預期,產生超常的滿意感。負差距指消費者對產品的評價低於產品實際和生產者原先的預期,產生不滿意感。

消費者購後感受形成過程包括:

(1)消費者通過以前購買和使用某產品的經驗、媒體的宣傳、他人的宣傳等,而形成對某產品性能(包括基本效用、規格、品牌、款式、包裝、服務等)的心理預期。當然,對產品性能的心理預期,也受消費者自己對產品性能的要求的影響。

(2)產品使用中的實際性能是生產者和經營者設計和創造出來的。

(3)消費者的購後感受取決於消費者對產品的預期性能和產品使用中的實際性能,即等於實際性能減去預期性能。

(4)部分消費者的購後感受會通過反饋機制由宣傳媒體或他人的宣傳傳到其他消費者心目中,使消費者提高或者降低預期性能。

(1)控制消費者對產品的預期性能

A 承諾

所謂承諾,就是生產者和經營者通過媒體把商品的基本效用、規格、品牌、款式、售後服務等信息傳遞給廣大消費者,保證產品確實如所宣傳的那樣,在這種承諾的基礎上,消費者形成對商品性能的心理預期。承諾的目的,是使消費者對產品性能形成與產品本身實際性能相符合的心理預期。現代企業非常重視廣告宣傳,廣告宣傳的實質就是向消費者傳遞一種承諾,此承諾的目的就是要讓消費者對所宣傳的產品形成較高的心理預期。當然,這種承諾是建立在真實性的基礎之上的,也就是產品的實際性能。承諾的主要工具是企業的促銷活動,包括做廣告、人員推銷、公關活動等。生產者和經營者應使其產品真正體現出其可覺察的性能,滿足消費者對產品性能的心理預期,以便使消費者感到滿意。

B 避免過度承諾

所謂過度承諾,就是企業在廣告宣傳中,對其產品誇大其優點,使消費者信以為真,由此,建立起對產品較高的預期性能。當消費者使用某個產品所體會到的實際性能大大低於消費者對這個產品的預期性能時,他們就會對這個產品深感不滿,會使他們迅速調整對於這個產品所能帶來的預期性能,使他們未來不再購買這個品牌的產品,或者把自己的感受告訴更多的人,勸別人也不要購買,導致更多的人調整對於這個品牌的產品所能帶來的預期性能。無論哪一種情況出現,對企業都是非常不利的。因此,控制消費者對產品的預期性能,一方面要使消費者對產品形成較高的心理預期,另一方面更要使消費者保持已經形成的較高的心理預期。這就要求企業在廣告宣傳中對自己的產品性能要承諾,但又不能過度承諾。

(2)對於產品實際性能的控制

消費者對產品性能的預期,不僅受他們從各種渠道接觸到的信息的影響,而且也受他們自己對於產品性能要求的影響,這就要求生產者必須根據消費者的要求進行產品實際性能的調整。具體方法是:

A 通過市場調研,確定消費者對於產品各方面性能的要求和順序。先了解消費者對於哪幾個方面有要求,然後根據消費者對於這幾個方面要求的重視程度為其排序,目的是充分了解消費者對性能要求的內容和結構。

B 根據市場調研的結果,確定產品在哪幾方面要達到什麼樣的標準, 目的是防止實際性能過量。

C 根據消費者對產品實際性能的要求, 設計和製造產品。

D 驗證和反饋,一看產品的性能含量是否合適, 二看消費者對產品的性能要求是否隨著環境的變化和收入的提高發生了變化,以便及時進行新一輪的調整。