大多數人對電子垃圾回收行業最直觀的印象,來自於掛著“高價回收各種電器”牌子走街串巷的三輪板車,小販

貴嶼模式

貴嶼模式簡介

貴嶼鎮原是一個不起眼的小鎮,從上世紀80年代開始,成為遠近聞名的廢舊家電集散地,當地人通過翻新出售從

貴嶼模式

貴嶼模式所有的拆解作坊無論大小,都有一個共同的特點——精細。老陳四年前從四川來到貴嶼打工,他的生產工具是一個釘錘外加一把電起子,擺在他面前的電腦機箱裡能被手工拆除的零部件都被他敲敲打打地拆出來,連一個螺絲釘都不放過,拆下的電子元器件、塑膠、五金都被分門別類地放入旁邊麻袋中,風扇都用袋子單獨裝起來。這些在老闆眼裡都是頗具價值的玩意,大批的浙江人會專門來這裡採購。拆解後的空電路板也不浪費,老陳指著一名工人從屋裡拖出來的一個個黑乎乎的長方塊說:“進爐子裡燒,燒成這樣的銅錠。”銅錠將賣給金屬企業,以提煉出銅和貴金屬。

垃圾價值的最大化

精細化拆解帶來電子垃圾價值的最大化。有業內人士驚嘆,貴嶼鎮對電子垃圾的回收利用率達到90%以上,單從

貴嶼模式

貴嶼模式環境污染

當各種來路不明的電子垃圾匯集到這樣一個面積僅52平方公里的小鎮上時,這裡的富豪們不得不每天為健康擔

貴嶼模式

貴嶼模式反思

出於對“貴嶼模式”的反思,2003年國家發改委等相關部門確定,在青島、杭州、北京、天津四個城市建立四個國家級廢舊家電回收處理示範基地,組成了第一批電子垃圾處理的正規軍團。這個正規軍正在迅速壯大,2008年12月成立的北京市韓家川電子垃圾處理中心是最新出現的一個。

走進這家處理中心的藍色大棚,你會發現與貴嶼鎮那些簡陋、擁擠的電子垃圾拆解作坊不同,這裡有著寬敞明亮的廠房和現代化的流水線設備,廢舊電腦等電子垃圾被分門別類地整齊碼放在倉庫里。環保被放在第一位。北京市海淀區物資回收公司副總經理楊春康說:“電子垃圾不管是從哪裡來的,第一件事就是給它做安檢。”在韓家川電子垃圾處理中心,只有通過安檢的電子垃圾才能進入倉庫,不適合再利用的設備和危險材料則會被轉移做專門處理。

“我們每個電子垃圾都有一個身份證。”負責生產線設計的劉總工程師說,“就是條形碼,不僅能追蹤到處理過程中的每個環節,最後的去向也有全套的記錄,便於政府監管、客戶涉密跟蹤和責任追查。”拆解操作人員用條形碼識讀器掃描印刷上的條形碼,就能得到一份拆解說明,然後根據說明進行拆解操作,而處理過程是完全環保的,杜絕了焚燒等非環保的手段,最後出來的塑膠、玻璃、金屬等原材料顆粒只需工廠經過簡單的清洗就能被循環使用。

類似北京韓家川電子垃圾處理中心這樣的正規處理企業,毫無例外都是規模較大、結合現代化技術手段的企業。貴嶼也認識到,要從根本上解決污染問題,就不能讓電子垃圾處理止步於手工作坊模式,而要謀求做大做強電子垃圾處理業。黃鎮長說:“只有整合中小企業和家庭作坊,建設規模較大,正規化的拆解處理示範企業,才能使目前無序的小作坊式回收廠轉變成有序受控的回收體系。”

華祥有色金屬有限公司就是貴嶼鎮重點興辦的大型正規化回收加工企業中的一個。2007年,幾個貴嶼老闆投資8000萬元建設了這個粵東地區最大的廢銅冶煉及電解生產線。在貴嶼鎮,要找到這家企業很容易。“看到那根大煙囪了嗎?你們就到了。”華祥的負責人李先生在電話里告訴記者。讓李先生得意的是,從這根大煙囪里排出的煙是完全無污染的。他說:“我們採用符合國際標準的布袋收塵,所有排出的灰塵都收集在布袋裡面,要知道菸灰裡面也含有金屬。”而華祥需要的原料就是在貴嶼遍地可見的銅錠。在華祥建成之前,這些廢銅都要拉到南海、清遠等地去賣。

黃鎮長告訴記者,目前全鎮已興辦年產值幾千萬到上億元大型回收加工企業10家,以加工拆解企業和作坊拆解出來的銅、鐵、鋁、錫和塑膠等再生資源。以前,貴嶼鎮的電子垃圾拆解行業頗有些“兩頭在外”的感覺:垃圾從外面來,拆解之後的材料又運出貴嶼,貴嶼沒有相應的企業來做加工。而當精明的貴嶼人認識到進入加工業能帶來更大的利益時,就開始沿著拆解的產業鏈向後延伸。一個典型的例子就是再生塑膠。由於每年從電子垃圾里拆解出來的塑膠達到百萬噸,貴嶼鎮現在已經深加工生產出PVC片材、塑膠花、珠簾、文具、無紡布等產品。

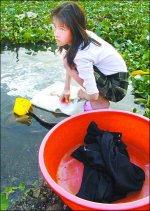

大型企業的出現並沒有讓貴嶼鎮完全否定作坊模式的“合理性”。許衛華就認為,電子垃圾處理行業作為一個龐雜的產業鏈,前端有很多環節並不適合大規模運營。他說:“比如比較精細的拆解環節,需要把晶片從電路板上弄下來,還要挑選、分類,而晶片有那么多種,是很複雜的,就需要一個小女孩坐在那裡仔細弄。”

貴嶼鎮接下來要走的是一條“大小結合”的路。鎮政府正在規劃建設一個面積1500畝的循環經濟試點示範基地,將整合分散的3000戶家庭作坊進入對廢舊電子電器及線路板、電線電纜等進行集中拆解;配合以規模較大的加工企業,對拆解出來的五金、塑膠、二手電子元器進行加工利用;然後為示範基地配套統一的治污環保設施。

商業前景

中國正迎來電子垃圾的高峰期。據統計,如今僅北京年產廢舊電子垃圾13萬餘噸,以處理每噸電子垃圾的產值4200元計算,總產值超過5億元。貴嶼鎮的“垃圾富豪”們,似乎也為正規的電子垃圾處理企業預示了一個光明的商業前景。

但事實並非如此。四個國家示範基地雖然獲得了上千萬元的貼息貸款,但至今沒有一個廢舊電子產品處理工廠能成功運作,回收源的缺乏是最大的難題。社會上的電子垃圾回收渠道,80%都被無孔不入的遊動商販占領了,他們能以低於拆解後材料出售價30%~60%的“高價”回收到廢舊家電,然後賣入二手市場或者拆解作坊。“我們給不了那么高的價格,因為我們不管對可用部分還是不可用部分,都要做無害環保的專業處理,成本較高。”北京市韓家川電子垃圾處理中心的楊春康告訴記者。

電子垃圾的來源必須要有相應的法律法規來保證,如果通過市場化的競爭,會很艱難,在海淀區物資回收公司自建的400個社區回收點裡,也難以控制電子垃圾的流向。這些社區回收點回收到廢舊家電之後,有的也加入二手流通,50元收的能賣到80元。

建立正規的回收渠道

如何建立一個正規的回收渠道,與游商組成的灰色渠道抗衡?楊春康把希望寄托在明年將出台的《廢舊家電及電子產品回收處理管理條例》(下稱《條例》)上。《條例》如順利出台,將為楊春康提供了一個最理想的解決方法:“誰生產,誰製造,誰收回,誰處理。不能處理的話要跟我們合作處理,我們收取一定的處理費用。”《條例》中設立的處理企業資質的門檻會將那些手工作坊式的處理廠擋在門外;由家電企業負責回收的要求則讓處理企業越過游擊隊式的小商小販,直接面對企業客戶,並且從付費服務轉變為收費服務。

但大多數人對這種由製造企業承擔回收責任且繳費處理的模式並不樂觀。從2005年開始《條例》就被媒體不斷宣稱即將出台,但至今難產,可見其所受阻力之大。作為企業社會責任的一種表現,惠普、戴爾、聯想等知名IT企業均在中國推出資產回收服務,幫助消費者對廢棄產品進行免費回收,委託第三方機構對報廢產品進行符合國家環保標準的處理。但對普通消費者來說,IT企業免費回收,回收點較少,手續也比較繁瑣,比如需要購買時的發票憑證等,相比家門口有償回收的游商,顯然缺乏吸引力。戴爾在中國推出電腦回收策略兩年來,只回收了5000公斤的電腦及配件。一位在IT製造企業任職的人士告訴記者,因為整個IT製造行業都處於微利狀態,強制要求製造企業向處理企業繳費處理電子垃圾,其實很難實現。

電子垃圾處理行業資深人士、曾任京衛快車廢舊電子設備拆解中心總經理的劉春天告訴記者,國際上實施廢棄電子回收處置的國家,通常分為幾類:一類是由政府投資的公益事業,一出生就靠政府財政和向企業徵收的處置基金負擔,如瑞典的企業處理費用由製造商和政府承擔;有的則是通過生產企業合作共建,政府專項補貼的方式運營,如日本的處置企業;香港則是利用廢棄垃圾填埋場,按項目需求建設廠房,免費提供給廢棄電子的回收處理企業。完全讓製造企業付費的模式並不多見。

相比國外,中國的電子垃圾處理較為精細化,處理企業有更大的利潤空間。在滿足環保要求的前提下,處理企業依然有利可圖。由處理企業而非製造企業來承擔主要的回收責任,是目前中國更為現實的一個選擇。國家可對處理企業進行一定的資質限定,斷絕灰色回收渠道;或者對處理企業提供一定的補貼,保證其比游商灰色渠道更有競爭優勢。