歷史

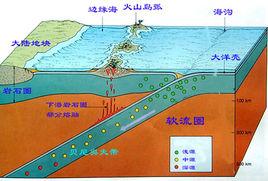

20世紀50年代開始,貝尼奧夫等人在研究海溝附近的地震時,發現了貝尼奧夫地震源帶—島弧下的中、小型地震震源呈帶狀分布(Benioff H., 1954; Wadati, 1935)。岩石圈下,為塑性較強的地幔。因為地幔的塑性,原則上,地幔處不會有地震發生。既然海溝處的岩石圈下還有地震源分布,這說明分布地震源處不是塑性較強的地幔,而是塑性較弱、剛性較強易發地震的地殼。這也說明,剛性較強、塑性較弱的地殼,插入了塑性較強、剛性較弱的地幔內。地震沿著下插的地殼發生。因為貝尼奧夫地震源帶從海溝處,呈15°-60°下傾角(陶世龍等,1999),向島弧下傾斜延伸,深可達600-700公里。如馬里亞納海溝,震源深度最深,達720公里(孫立廣,2003)。所以,20世紀60年代,板塊學派創立板塊學說時,將洋中脊看成板塊的發生邊界,將貝尼奧夫地震源帶看成是板塊的消減邊界,從而創立了板塊學說。貝尼奧夫帶,也被看成是板塊學說得以成立的重要證據之一。

發展

隨著計算機的套用、儀器精度的不斷提高,確定地震震源位置的精度也不斷提高。地質學家發現,某些貝尼奧夫帶,並不是只有一個層帶,而是兩層帶,這就是所謂的雙層貝尼奧夫地震帶。Sykes L. R. 在套用計算機處理地震資料數據時,就指出可能有雙層地震帶存在(Sykes, 1966)。Umino N. 和 Hasegawa A. 明確指出,日本島弧下存在雙層地震帶(Umino and Hasegawa, 1975)。一開始,只在個別島弧下發現雙層地震帶,當時的主流地質學家認為這可能是某些島弧的個別現象。後來,隨著確定震源的儀器和技術的不斷改進和發展,人類確定震源位置精度的技術進一步提高,地質學家發現,絕大多數島弧都有雙層地震帶 (Prevot, et. al., 1994; Hudnut and Taber, 1987; Engdahl and Scholz, 1977; Ratchkovsky, et. al., 1997; Samowitz and Forsyth, 1981;) ,只是有的島弧的雙層地震帶特徵稍有變化而已。這說明,只要確定震源的精度足夠高,就會發現,貝尼奧夫帶是由兩層構成的。這也說明,從海溝向島弧下傾斜下插的地殼,不是一層,而是兩層,由兩層地殼同時下插共同構成貝尼奧夫帶。這種雙層地殼同時下插形成貝尼奧夫帶,用板塊學說的理論,是無法進行解釋的。很多地質學家,試圖套用地球化學、地球物理等方面的知識對此進行解釋,他們進行過努力,但都沒有得到令人滿意的結果。