人物生平

1901-1902年,詹姆斯·弗蘭克在海德堡大學學習化學兩個學期,在這期間遇到馬克思·玻恩(MaxBorn)並和他建立了終生的友誼。

詹姆斯·弗蘭克

詹姆斯·弗蘭克1906年,詹姆斯·弗蘭克在柏林大學獲得哲學博士學位後,曾有一短暫時期在法蘭克福大學任物理學助教。

後來,他到母校柏林大學擔任魯賓斯教授的助教。

1911年,提升為物理學講師。

1917年,被委任為凱澤威廉理化研究所(後來改為普朗克研究所)助理教授兼部門的領導直至1920年,當時該所所長是弗里茲·哈伯(FritzHaber)。

1921年,玻恩擔任哥廷根大學物理系主任兼理論物理學教授,他成功地說服了教育部長重新分系。

1933年,希特勒執政後,詹姆斯·弗蘭克雖然是猶太人,仍被允許繼續工作,但他的同事、學生中凡屬於非雅利安人或所謂政治上有問題的人都被免職、開除,因而他辭掉了教授職位。他反對新法律,並發表了一篇勇敢的宣言。幾個月之後他與玻恩以及許多其他同事都離開德國。

在哥本哈根逗留一年之後,詹姆斯·弗蘭克於1935年到達美國,在巴爾的摩霍普金斯大學擔任教授。

1938年,他被任命為芝加哥大學物理化學教授。在那裡,薩繆爾·菲羅斯(SamueIFels)基金曾經建立一個光合作用的實驗室,詹姆斯·弗蘭克擔任這個實驗室的指導,一直到1949年退休為止。

在哥廷根和巴爾的摩時,詹姆斯·弗蘭克和他的同事曾經把雙原子分子中的電離與光合作用機制推廣到液摻和固體中去,最後推廣套用到植物的光合作用過程。這一工作固然包括了生物化學的全部複雜性,然而詹姆斯·弗蘭克還是集中大部分時間專心致志地從事光合作用問題的研究。

主要成就

詹姆斯·弗蘭克

詹姆斯·弗蘭克除了獲得諾貝爾獎外,詹姆斯·弗蘭克還獲得許多榮譽,並被許多學會,包括倫敦皇家學會吸收為會員。第二次世界大戰後,德國也授予他許多榮譽,他獲得了德國物理學會的普朗克獎章,並成為阿根廷的榮譽會長。

出版著作

詹姆斯·弗蘭克從事科學活動超過60年以上,其間從二十世紀初原子物理和量子論的奠基開始,到這些學科的研究達到精益求精的程度為止。詹姆斯·弗蘭克基本上是一個物理學家,但是他所從事的關於太陽能量轉變成維持地球上生命的基本過程的研究,對於化學與生物學分支具有深遠的影響。在這時期,詹姆斯·弗蘭克發表了大量多樣的文章,其中心主題可以描述為在碰撞中的原子與分子的組成和分離以及它們的振動與轉動。在兩篇論文中,並套用於在分子光譜中從電子運動到振動運動的能量轉換。

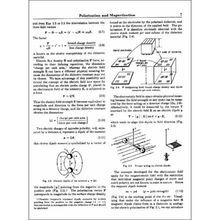

弗蘭克-康登原理

弗蘭克-康登原理1926年他的唯一著作是與喬丹(P·Jordan)合寫的書,這本書包含那個時期他的大部分工作的基本概念。

詹姆斯·弗蘭克教授對物理學的最大貢獻還是他早期在柏林大學任職時所作出的巨大發現。

在這一時期,他深入沃伯格的實驗室,著手電暈放電的研究,不久放棄這一專題,而轉到更基礎的離子運動性的研究。他發現電子與惰性氣體原子的碰撞主要是彈性碰撞,並不損失動能。當時他的年青同事古斯塔夫·路德維希·赫茲(GustavHertz)參加他這一非常精確的彈性碰撞的研究。這項工作導致了非彈性碰撞中電子與原子間能量量子化轉移的發現。

在他們的著名實驗中,詹姆斯·弗蘭克與赫茲測定了使電子從原子中電離出來應需要多大能量的問題。他們讓具有一定能量的電子與水銀蒸氣分子發生碰撞,藉以計算碰撞前後電子能量的變化。實驗的結果明確地表明:電子在與水銀原子碰撞時,電子嚴格地損失4.9電子伏特的能量,也就是說,水銀原子只能接收4.9電子伏特的能量,這個事實無可非議地說明了水銀原子具有玻爾所構想的那種“完全確定的、互相分立的能量狀態”。所以說,弗蘭克-赫茲實驗是能量轉變數子化特性的第一個證明,是玻爾所假設的量子化能級的第一個決定性的證據。

榮譽獎章

1925年獲得諾貝爾物理學獎1951年獲得馬克斯·普朗克獎章1953年成為哥廷根榮譽市民1955年獲得拉姆福德獎1964年成為英國皇家學會外籍會員、