注音

jì lǐ chē ㄐㄧˋ ㄌㄧˇ ㄔㄜ

記里車

解釋

古代一種能標示道路里程的車子。 晉 崔豹 《古今注·輿服》:“大章車,所以識道里也,起於 西京 。亦曰記里車。車上為二層,皆有木人,行一里,下層擊鼓,行十里,上層擊鐲。《尚方故事》有作車法。”《隋書·禮儀志五》:“記里車,駕牛。其中有木人執槌,車行一里,則打一槌。”《晉書·輿服志》:“記里鼓車,駕四,形制如司南。其中有木人執槌向鼓,行一里則打一槌。”

原理

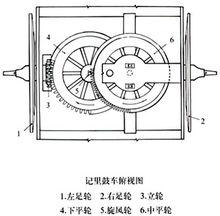

記里鼓車的原理

記里鼓車的原理皆“十里擊鐲”的記程原理,同擊鼓記里的機械原理大同小異,只是這一減速齒輪系的末端齒輪是在車行十里時正好迴轉一周,因此“十里一擊鐲”。這一原理與現代汽車上的里程表的原理相同。記里鼓車的創造是近代里程表、減速器發明的先驅,是科學技術史上的一項重要貢獻。

發明及改進人

復原圖

復原圖第一個在史書中留下姓名的記里鼓車機械專家,是三國時代的馬鈞。馬鈞,字德衡,三國時曹魏人,是當時聞名的機械大師。他不僅製造了指南車、記里鼓車,而且改進了綾機,提高織造速度;創製翻車(即龍骨水車) ;設計並製造了以水力驅動大型歌舞木偶樂隊的機械等,可惜,他的生卒年並無詳盡記載,只知道他當過小官吏,並因不擅辭令,一生並不得志。

到宋代,盧道隆於1027年製成記里鼓車,以及吳德仁於1107年同時製成指南車和記里鼓車的詳情,則被記載於《宋史·輿服志》中。417年,劉裕率軍打敗晉軍,將繳獲的記里鼓車、指南車等運回建康(南京)。後宋太祖平定三秦時又將其繳獲。宋仁宗天聖五年(1027年),內侍盧道隆又造記里鼓車。後來吳德仁又重新設計製造了一種新的記里鼓車。吳德仁簡化了前人的設計,所制記里鼓車,減少了一對用於擊鐲的齒輪,使記里鼓車向前走一里時,木人同時擊鼓擊鉦。