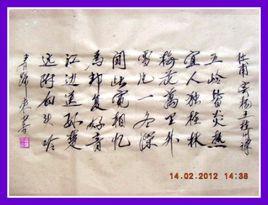

作品原文

觀胡人吹笛

胡人吹玉笛,一半是秦聲 。

十月吳山曉,梅花 落敬亭 。

愁聞出塞曲 ,淚滿逐臣纓。

卻望 長安道,空懷戀主情。

注釋譯文

作品注釋

秦聲:秦地之樂曲。《漢書·楊惲傳》:“家本秦也,能為秦聲。”

梅花:笛曲,亦稱《梅花落》,屬樂府之《橫吹曲辭》。楊齊賢曰:古者,羌笛有《落梅花》曲。

敬亭:山名,在個安徽宣州市南。《輿地廣記》:宣州宣城縣有敬亭山。

出塞:占樂府名,亦屬《橫吹曲辭》。《古今注》:“橫吹,胡樂也。張博望入西域,傳其法於西京,唯得《摩訶》、《兜勒》二曲。李延年因胡曲更造新聲二十八解。魏、晉以來二十八解不復具存,世用者《黃鶴》、《隴頭》、《出關》、《入關》、《出塞》、《入塞》、《折楊柳》、《黃覃子》、《赤之陽》、《望行人》十曲。”

卻望:再望,回望。

1.秦聲:秦地之樂曲。《漢書·楊惲傳》:“家本秦也,能為秦聲。”

2.梅花:笛曲,亦稱《梅花落》,屬樂府之《橫吹曲辭》。楊齊賢曰:古者,羌笛有《落梅花》曲。

3.敬亭:山名,在個安徽宣州市南。《輿地廣記》:宣州宣城縣有敬亭山。

4.出塞:占樂府名,亦屬《橫吹曲辭》。《古今注》:“橫吹,胡樂也。張博望入西域,傳其法於西京,唯得《摩訶》、《兜勒》二曲。李延年因胡曲更造新聲二十八解。魏、晉以來二十八解不復具存,世用者《黃鶴》、《隴頭》、《出關》、《入關》、《出塞》、《入塞》、《折楊柳》、《黃覃子》、《赤之陽》、《望行人》十曲。”

5.卻望:再望,回望。

作品譯文

胡人吹奏著玉笛,大都是秦地的音聲。

十月吳山的清曉,一曲《梅花》落到敬亭。

愁苦中聽到《出塞》的樂曲,淚水頓流,沾濕了我的帽纓。

回頭遙望那通往長安的大道,可嘆我空懷著眷戀君主的衷情。

創作背景

這首詩當作於天寶十二載(公元753年)。是年秋天,詩人由梁園來到宣城,曾與宣城宇文太守、崔侍御等人遊樂唱和。

詩人這種眷念人主、宗國的感情,應該說是有著深刻的歷史內容的。天寶十一載(公元752年),詩人春遊廣平、邯鄲諸地,旋又北游薊門,秋抵幽州,親眼目隆了安祿山驕橫跋扈,圖謀反叛的情形,對國家政治前途抱有無限憂慮;同時對自己的不被信用,對國事無能為力,又是十分痛心的。上述心情在後來詩人所寫的《經亂離後天恩流夜郎憶舊遊書懷贈江夏韋太守良宰》一詩中曾表露得極為清楚。“十月到幽州,戈鋌若羅星。君王棄北海,掃地借長鯨。呼吸走百川,燕然可摧傾。心知不得語,卻欲棲蓬瀛。”這種憂國之痛和失意之憤,是相互關聯、相互加深的。也正因如此,天寶十二載秋,詩人由北方來到南方,對國都的眷念日益強烈。自稱“逐臣”,更是感慨良深。這首詩正是在這樣的歷史背景和心情下寫成的。

作品鑑賞

全詩即由觀胡人吹笛,聞秦地之聲,隨寓而發眷戀宗國之情,或謂身在江海,而心存魏闕之意。

全詩一二兩句點題,敘寫感慨的由來,是因為胡人所演奏的笛子曲中,有一半是秦地的曲調,聞國都所在的秦地之聲,撩動了憂國之情,從而為下面的敘事抒情作了必要的鋪墊。接下四句即寫所聞所感。三四兩句側重敘事,“十月”點明時間,“敬亭”點明觀胡人吹笛的地點。“吳山曉”是寫秋季肅爽,吳地的山丘更為疏朗。經過這兩句交代敘寫,“觀胡人吹笛”一事的情況,讀者就瞭然於心了。五六兩句側重抒情,抒寫聞笛的的感受。詩人聽了蒼涼悲壯的《出塞》古曲,自然會聯想起當時北部邊境隱伏之患,憂國之心也就油然而生。一個“愁”字,道出了詩人對國家政治前途的擔心。然而,自天寶三載遭讒被逐以來至今已近十年之久,在這十年之中,詩人眼看著國事日非,危機四伏,而自己卻沒有報國之路,作為被放逐的詩人來說他的心情是極其沉痛的。為此寫出了“淚滿逐臣纓”悲涼慷慨的詩句。更足以見詩人對國家的一腔忠憤。詩至此敘事抒情已經歸結到了詩的主題。這就自然引出結尾兩句的點睛之筆,“卻望長安道,空懷戀主情”。言詩人聞笛以後,愁腸百轉,起身遙望西入長安的大道,煙塵浩渺,深感國都遙遠,融景生情,流露出詩人一片眷戀人主的苦情!“戀主情”三字之前冠以“空懷”二字,寫盡了詩人憂憤之深。

全詩先點出“秦聲”二字,繼而寫聞《出塞》曲以後的愁緒,最後歸結到西望長安,空懷戀主之情。敘事抒情層次井然,結構完整。

這是一首五言古詩。於自然平淡之中又兼有一種蒼涼激越的格調。所謂自然平淡,是從全詩的語言特點來說的。這首詩的語言既無誇張又無藻飾,誠是一派肺腑之言,所謂蒼涼激越,是指詩句中寄寓的感情異常激烈。但是這種激烈的感情,又幾經壓抑,因而又有一種蒼涼遒勁的況味。應該說這種特點是和詩人憂思之深分不開的。李白的五言詩,在其全集中所占的分量並不少。許多人往往只注意詩人的七言古詩、七言樂府以及七言絕句,因為那些詩大都表現了詩人奔騰咆哮、豪邁飄逸的風格特點,但對於他的五言古詩論者卻不多。其實這也是應該加以研究的一個重要方面。

王阮亭《五言詩選凡例》中說:“唐五言古詩凡數變,約而舉之:奪魏晉之風骨,變梁陳之俳優,陳伯玉之力最大,曲江公繼之,太白又繼之”。《居易錄》也指出:“唐五言詩,杜甫沉鬱,多出變調。李白、韋應物超然復古,然李詩有古調,有唐調,要須分別觀之。”前人的這種觀點首先指出了李白繼陳子昂“復古”的大旗,一反梁、陳宮掖之風。同時又指出李白的五古,有古調、有唐調,這就是說,李白所提倡的復古並不是一味地走回頭路,而是在恢復從《詩經》到建安文學的現實主義傳統的基礎上,繼續向前開拓,要求詩應該發自真情,真率自然,不因襲別人,不偽飾造作,創造出一種“清水出芙蓉,天然去雕飾”的格調。由此可見,此詩既有“古調”,又有“唐調”,具有推陳出新的新詩風。

作者簡介

李白(701~762),字太白,號青蓮居士。是屈原之後最具個性特色、最偉大的浪漫主義詩人。有“詩仙”之美譽,與杜甫並稱“李杜”。其詩以抒情為主,表現出蔑視權貴的傲岸精神,對人民疾苦表示同情,又善於描繪自然景色,表達對祖國山河的熱愛。詩風雄奇豪放,想像豐富,語言流轉自然,音律和諧多變,構成其特有的瑰瑋絢爛的色彩,達到盛唐詩歌藝術的巔峰。存世詩文千餘篇,有《李太白集》30卷。