劇情簡介

1939年,高傲的奧地利登山家Heinrich離開妻子,和朋友Peter參加喜馬拉雅山的探險,不料被盟軍關進了集中營,在西藏一待就是七年。在這七年裡,Peter與當地女子結婚,而Heinrich則結交了當時尚年少的達賴喇嘛。達賴喇嘛對西方事物很好奇,因此Heinrich成為了達賴喇嘛的私人教師,教授英語及西方文化。通過與達賴的交往,Heinrich逐漸改變了傲慢的性格變得質樸謙虛,而與此同時,中國的形勢也發生了天翻地覆的變化,西藏局勢也日漸動盪起來……

幕後製作

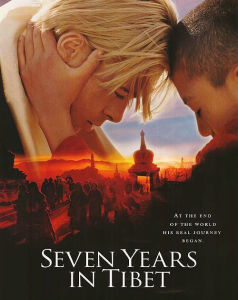

改編自Heinrich Harrer的回憶錄,由曾執導《玫瑰之名》的法國導演Jean-Jaques執導,萬人迷Brad Pitt主演的《西藏七年》是1997年又一部關於達賴喇嘛的影片——另一部是名導Martin Scorsese執導的《Kundun》。在本片的製作過程中,Harrer的納粹黨員身份被披露,使本片多少處境多少有點尷尬。

影評

西藏7年 Seven Years in Tibet

● 張漢音

作者評述好萊塢影片《西藏七年》,認為內容與歷史事實有許多不符之處,觀眾在觀賞時應加以理性分析,而中國方面也有必要設法把西藏的全貌介紹給世界。

目前正在放映的《西藏七年》是1997年好萊塢的力作,它的表現手法甚有創意,是一部在引人入勝的藝術的掩護下、扭曲和捏造歷史事實、試圖向美國和全世界公眾推銷意識形態的作品。任何不了解西藏歷史的人,看了這部電影,都有可能萌發對達賴十四世及其民族分離主義立場的同情。影片在干擾中美 關係和阻撓中國融入國際社會以及在妨害中國的民族團結方面所可能產生的破壞作用,是不難想見的。

影片的創意

影片最富有創意的表現手法有二,一是根據現象學見解的啟示,製造類化推斷的負效應(negative typification effect),二是獨具匠心地套用巴甫洛夫的條件反射(classical conditioning)原理。影片的感染力主要取決於這兩種表現手法的成功運用。

現象學(phenomenology)認為,任何社會或社會群體都會對各種各樣的人加以分類,對他們的行為傾向和屬性分別進行歸納,形成一 定程度的共識;在此種條件之下,當陌生人出現時,人們往往在充分了解他之前,便會根據些微的表面特徵,迅速地把他歸入這些既定類別之中的某一類,認定陌生 人具有這一類人所共有的行為傾向和屬性,從而決定如何與他打交道。這種推斷雖有簡化思維的價值,但是常常會導致判斷與行為的錯誤。這就是類化推斷的負效 應。

《西藏七年》的編導者對人的類化推斷傾向顯然具有相當深刻的理解,於是故意按照類化推斷的邏輯,去製造為其政治目的服務的負效應,在觀眾處 於不知不覺的自信狀態之下,把他們引入判斷錯誤的圈套。具體的做法是,借用登山人哈雷的自傳片斷,並在影片中對幾方面的主要人物採用真名實姓,去製造這樣 一種印象,即整個故事乃是源於哈雷在西藏七年的實地觀察。

由於觀眾普遍相信百聞不如一見,傾向於認為實地觀察者這一類人的見聞錄具有很高的可信性,他們一旦在影片編導者的導引下,把哈雷歸入實地觀察者這一類別,便會由對這一類人的見聞錄的通常判斷出發,去確定和相信所謂哈雷見聞錄的可靠性,從而把影片中關於達賴十四世其人以及西藏地位的展現視 為哈雷本人所客觀目睹,並且可以置信的事實。

影片中的西藏被描畫為受到中國侵略和中共蹂躪的獨立國家,達賴十四世則被描畫為酷愛和平、不懼強敵、既有神秘和宗教哲理色彩、又具有兒童時 期普通人一般純真無邪的聖者。觀眾從影片中似乎如臨其境地獵獲了史實,然而這些卻是一半屬於極端片面、一半屬於編導者故意捏造的所謂史實。這種以謬為真便是類化推斷的負效應,至於為何說它片面和捏造,稍後再作交待。

影片的第二個突出的表現手法是運用條件反射原理,去進一步誤導觀眾的心理,使他們由相信所謂西藏獨立國的存在發展為認同西藏獨立國,由相信達賴十四世的形象完美發展為認同形象完美化了的達賴十四世。

《西藏七年》並非單刀直入,從電影主人公哈雷進入西藏開始展敘,而是花去四分之一還要多的時間,非常細膩地描述他從印度一側如何在隨時有可能 墜崖斷魂或者被雪崩吞噬的極其惡劣的條件下,與死亡搏鬥,力攀高峰,如何中途被英國人逮捕和多次越獄失敗,如何苦苦思念與他決裂的妻子與幼兒,如何在最後 一次越獄成功之後再攀喜馬拉雅雪峰。這種不切主題的破格描畫,從表面上看是違忌的,但是配上演員的雄健和魅力,加上演員的投入和傳神的表演,卻相當成功地 把哈雷塑造成了令人讚美和愛憐的形象,從而創立了條件反射的第一前提條件。

當影片業已在觀眾的心底里激盪起讚美和同情哈雷的心理傾向之後,藉助於影片中的哈雷支持所謂西藏獨立國和支持達賴十四世這個可以引起條 件反射的第二前提條件,便自然而然地使觀眾由對哈雷本人的讚美和同情,轉化為讚美和同情達賴十四世以及所謂西藏獨立國。觀眾的這種心理變化並非是基於 理性的分析判斷,而是典型的條件反射,一種難以抗拒的條件反射,如同在超級模特兒為某種肥皂作了廣告之後、人們便會由最初的被模特兒的美貌所吸引幾乎不可 抗拒地轉化為喜歡該品牌的肥皂一樣。

不符合歷史事實

《西藏七年》的致命弱點是歪曲和捏造史實,最基本的歷史事實是,長期以來西藏乃是中國的一個組成部分。且不說清朝乃至於更早期的歷史,即使是 晚至內亂四起的民國時代,西藏也是位於中國的版圖之內,而且中華民國的中央政府也未敢忽略在西藏設立蒙藏委員會駐藏代表處,去協助中央政府處理和西藏 地方政府的關係。影片不僅不敢向公眾公布這一事實,相反偷梁換柱,把蒙藏委員會駐藏代表處篡改為相當於駐外大使館的中華民國駐藏代表處,藉此把西 藏界定為中國之外的獨立國家。這是捏造史實的表現之一。

影片不敢面對的另一個最基本的歷史事實是,直到西藏農奴主階級於1959年公開策划起義、揮戈叛亂而導致民主改革之前,西藏一直是農奴 制度,95%的藏人是沒有土地和人身自由的農奴或家奴,作為農奴主的貴族、官員和上層僧侶可以自設私獄,對農奴施刑,包括挖眼、割耳、斷手、抽筋等極其野 蠻的刑罰。十四世達賴喇嘛本人乃是最大的農奴主。

此外,當時的藏人分為九級三等,上上等人極尊極貴,下下等人賤如草芥,殺死了下下等者(如鐵匠、婦女、流浪漢),只需賠償一根草繩而已。避開這一切,去描述達賴十四世兒時的天真無邪和他與哈雷之間的充滿人情味的交往,用這和善與稚純的一面去代表dl人格和行為屬性的幾乎全部,進而代表所謂西藏獨立國的主旋律,這是歪曲或捏造史實的表現之二。

再其次,1949年10月1日中華人民共和國宣告成立之後,中央政府根據解放全中國的計畫,不僅揮軍向南部邊境挺進,也曾向攝政王拉扎為首的西藏地方政府提出和平解放西藏的建議,遭到拒絕之後,才攻下昌都地區,導致拉紮下台。影片不提拉扎王拒絕和平解放的建議,只講解放軍進攻昌都地區,而且 把這種進攻描寫中國進攻西藏獨立國,同時把當時的西藏地方政府送別國民黨蒙藏委員會代表處人員說成是哀送他們回國,這是在史實方面作手腳的表現之三。

歪曲史實的表現之四:把實有其人的張經武等中共軍方代表描寫得蠻橫無理,對藏族和佛教沒有一絲一毫的尊重,在與達賴十四世談判之前,居然故 意踢翻大殿的香盤。這無疑是捏造,因為完全違背毛澤東和中共當時的民族政策,違背中共中央在處理高級政治敏感問題方面的策略,這種違背發生在十分小心謹慎 的高層是不可思議的。這一點只要了解當年紅軍北上時如何尊重彝族、劉伯承將軍如何與小葉丹結拜為盟就會明白。

歪曲和捏造史實的表現之五:在影片結束時,字幕以嚴肅披露史實的語氣寫道,自中共統治西藏以來,約有百萬藏人遭到殺害。這是彌天大謊。以十四世達賴集團為首的西藏農奴主階級在1959年策動的叛亂,追隨者並不很多。實際上1950年攝政王拉扎在鼎盛時期與解放軍對峙時,也只有一支5000多 人的軍隊。1959年的叛亂迅速遭到平息,其核心人物和一部分追隨者據說是在解放軍包抄張口、故意放行的條件下才得以逃往印度,殘留西藏的少數分子也 在次年全部瓦解。根據1990年的人口普查,藏族共有459萬人,其中一少半住在青海。發生在此之前31年的平叛,即使對參與叛亂的農奴主也從未採取格殺勿論的政策,隨後的民主改革則是要把占藏族人口95%的人從農奴和家奴的枷鎖中解放出來。怎么會有百萬藏人慘遭殺戮?

應該說,在50年代中期到文化大革命結束的1976年這二十幾年裡,中共的確犯了許多錯誤,包括經濟路線的不切實際的理想化和政治方面的左傾 極端主義。後者根源於毛澤東的認識判斷失誤以及他的無產階級專政論和繼續革命論,也根源於林彪,四人幫一類犯罪分子的興風作浪。西藏的傳統文化和一部分藏人,如同漢族的傳統文化和一部分漢人(包括鄧小平和前國家主席劉少奇)那樣,受到過衝擊,藏族的二千多座廟宇遭到毀壞,這是中國現代史上令人悲哀疾首的一頁,這種衝擊不是針對藏族的衝擊,而是在整箇中國境內發生的來自極端的無產階級革命理論和一小撮壞人的衝擊。

在文化大革命結束之後,中共認識和批判了這些錯誤,四人幫之類受到了懲罰,能夠補救的得到了補救。到了1994年,中央政府在西藏已經復建 1500多座寺廟。在經濟、教育和人口生育等方面,中央政府還對西藏實行了更加優厚的特權政策,例如西藏不僅不必向國家交稅,而且每年可從中央政府獲得巨 額財政支援。《西藏七年》在結尾處只講毀壞西藏廟宇,避而不提其全國性的政治背景,不提中央現政府在修正前任政府錯誤方面的巨大努力,更不提西藏百萬農奴的翻身解放,這是扭曲史實的表現之六。

影片的編導者之所以那樣煞費苦心地製造類化推斷和條件反射這兩種效應去操縱觀眾的心理,顯然是為了使觀眾在脫離理性思維的朦朧之中能夠不加 抵制地接受影片編導者所扭曲乃至於捏造的所謂史實,以便達到其遠非公正、光明的政治目的。這種扭曲和捏造的所謂史實可以在遭到誤導的純感覺的避風港里棲 身,但是卻經不住理性和公正的揭露,而一旦為公眾所識破,就難免會使好萊塢蒙羞。

從總體來看,《西藏七年》在表現手法方面的創造性是值得電影和文藝界借鑑的。但是利用表現手法的創意作為掩護,去歪曲和捏造歷史事實,去愚弄觀眾的心理和損害他國及他國人民的利益,則是好萊塢的恥辱。

觀眾為了防止花錢反遭愚弄,必須拿起理性分析的法寶。不過,就目前而言,在包括美國在內的一些國家裡,一小部分極端的藏獨分子利用媒體之便, 製造了相當程度的藏獨輿論,在此影響之下,公眾形成了某些先入之見,加上他們很少有人真正了解西藏的歷史,因而容易接受《西藏七年》製造出來的所謂史實, 很難敏感地去運用理性的武器對影片作出必要的分析取捨。

另一方面,因為任何先入之見都有選擇性,人們既對中國懷有偏見,對他們提供的各種澄清便往往會斥之為政治宣傳,不屑一顧。於是許多人分明是遭到了《西藏七年》的愚弄,但卻全然不知其情,有的人還會拙拙然為之彈冠稱妙。

至於受到詆毀損害的中國,或許可以研究一下訴訟該影片捏造與誹謗的可行性。倘若可行,與其發行有限的電影去被動地與之抗衡相比,訴訟的講壇也許可以更有效地把西藏的全貌介紹給世界。

(作者是新加坡國大社會學系高級講師)