經過

利奧波德一世

利奧波德一世 路易十四

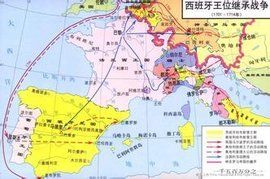

路易十四早在1701年,法國軍隊與奧地利軍隊在未宣戰時已於義大利地區部署。1702年5月反法同盟正式對法國宣戰後,兩方部隊正式開戰。1702年- 1704年,雙方在義大利、西班牙和海面上不斷發生戰事,陸上的戰鬥行動僅局限於爭奪要塞、實施行軍機動和迂迴運動。野戰很少進行,僅在解除要塞包圍時才使用。1702年夏季,法軍曾進逼萊茵河,但卻幾乎被約翰·邱吉爾所統率的英荷聯軍包抄,只得撤退。該年9月,法國與巴伐利亞盟軍再攻萊茵河,成功突破防線,進逼奧地利。但是在1702年10月23日,西班牙艦隊在維哥灣海戰被英荷聯合艦隊殲滅,在1704年,英國海軍攻占了西班牙本土南面的直布羅陀,西班牙本土受到威脅。該年8月13日,奧英聯軍在薩伏依的歐根親王與約翰·邱吉爾統率下,集中6萬奧英聯軍,在豪什塔特戰役中攻破法國和巴伐利亞聯軍,斃俘達2.8萬人,巴伐利亞元氣大傷,只得退出戰爭。1706年9月17日,歐根親王再度統領的奧軍於義大利的都靈近郊大敗法軍,法軍只得退回本國。都靈之戰證明,在防禦戰中以線式戰鬥隊形抗擊集中突擊是毫無用處的。該年,法軍在荷蘭的拉米利地區又被反法同盟所敗,弗蘭倫德地區被反法同盟所奪。戰事發展至此,形勢對法國極為不利。

法軍僅僅在西班牙取得了幾個局部勝利,對整個戰爭進程沒有產生影響。1707年7月,奧英聯軍開始入侵法國,在包圍法國南部的土倫而長期未攻克之後返回義大利。1708年的奧德納爾德戰役慘敗後,法軍被迫退出義大利戰場。西班牙王位繼承戰爭中最後一次大規模交戰,於1709年7月11日發生在尼德蘭馬爾尊拉凱村附近。1709年秋季,要塞爭奪戰持續不斷。戰事發展至1710年,反法盟軍雖然有著兵力上的優勢(盟軍共有16萬人,法軍只有7.5萬人),但卻不再主動進攻法國。這是因為反法同盟的主力英國鑒於俄國於大北方戰爭(1700年- 1721年)中大敗瑞典,為防俄國從此稱霸北歐,對英國和荷蘭造成威脅,必須趕快對法停戰,以抽身制衡俄國。因此英國開始獨自與法國進行和談,停止對法的戰事。而由於英國態度的轉變,反法同盟各國都停止了主動進攻,逐漸與法國停戰。同時間,在1711年奧地利君主約瑟夫一世去世,查理大公即位,是為神聖羅馬帝國皇帝、奧地利君主國君主查理六世,這使得查理六世對西班牙王位要求的合理性降低。

1710-1714年,交戰雙方持續打消耗戰,都避免決戰。英奧兩國軍隊在兵力上雖占明顯優勢(聯軍為16萬人,法軍為7.5萬人),但沒有對法採取積極行動。

統帥

歐根親王

薩伏依的歐根親王,俄語讀作尤金·葉甫根尼(EugenvonSavoyen,1663.10.18巴黎~1736.4.24維也納)神聖羅馬帝國元帥、軍事委員會主席,維也納英雄廣場上的兩大英雄雕像之一(另一個是第一個擊敗拿破崙的卡爾大公)。他的軍事天才、殊死精神和戰鬥激情使他扶搖直上,29歲便成為帝國陸軍元帥。大土耳其戰爭期間,在中歐和巴爾幹三度擊潰土軍,大同盟戰爭和西班牙王位繼承戰爭時期,兩度與法軍交戰。並將法國逐出義大利。1718年他大勝土耳其,拿下貝爾格勒。他是出色的戰略家,也是懂得激勵人心的領袖,被認為是歷史上最偉大軍人之一。

約翰·邱吉爾

約翰·邱吉爾

約翰·邱吉爾約翰·邱吉爾,第一代馬爾博羅公爵(1st Duke of Marlborough),英國軍事家、政治家。在西班牙王位繼承戰爭中大展神威,成為近代歐洲最出色的將領之一。英國的偉大首相溫斯頓·邱吉爾是他的直系後裔。

1702年,威廉三世逝世;因無子嗣,便由安妮公主繼位為英國女王。歷來頗受安妮寵信的約翰·邱吉爾與莎拉·傑寧斯夫婦更是春風得意,官運亨通。約翰·丘吉

馬爾伯勒公爵在布倫海姆

爾立即被安妮女王任命為國內外軍隊的總司令,並很快奔赴荷蘭,又作為荷蘭軍隊代理總司令,指揮英、荷、德諸國“強大聯盟”的聯軍進行馬斯河戰役,迫使法軍撤退,使戰局轉危為安,直至取得勝利。當他回到英格蘭之後,馬上被封為馬爾巴羅公爵,成為英國政界權傾一時的風雲人物。

1703年,馬爾巴羅重返歐洲大陸指揮“強大聯盟”聯軍進行大陸戰爭,並於次年在布倫海姆取得了輝煌的根本性勝利。馬爾巴羅因這次輝煌勝利而得到了安妮女王的巨額賞賜,女王賜給他伍德斯托克地區封地數千英畝,賞金50萬英鎊,為他修建豪華的宮殿。為紀念馬爾巴羅公爵的豐功偉績,這座據說比皇宮還漂亮的精美華麗的宮殿被命名為布倫海姆宮。此外,德國皇帝賜予馬爾巴羅公爵“羅馬帝國公”的稱號,後來,馬爾巴羅公爵的子孫還可以享用這個稱號。

布倫海姆大捷之後的若干年裡,馬爾巴羅仍多次率領“強大聯盟”聯軍對法作戰,先後又取得了拉米伊、奧德納德和莫拉克等戰役的重大勝利。“他統帥‘強大聯盟’的軍隊轉戰十年,攻無不克,戰無不勝,這在戰爭史上實為空前之奇觀。”

影響

1709年7月11日的馬爾普拉凱決戰

1709年7月11日的馬爾普拉凱決戰17世紀末18世紀初火器取得重大發展,刺刀的發明,燧發滑膛槍代替了火繩槍,使火槍完全取代了長矛,使用火槍的步兵橫隊戰術代替了火槍-長矛方隊戰術。火炮開始採用爆炸彈和霰彈,大大增強了殺傷力,

採用了彈性懸掛的四輪馬車提高了部隊後勤補給的效率,交戰各方開始進行大範圍的機動作戰和頻繁要塞攻防戰。

這次戰爭是以掠奪殖民地為根本目的,具有空前規模的大衝突,其基本特點是:時間長、範圍廣、規模大;多數交戰在夏季進行;注重機動作戰,進攻行動的地位更加突出等。這些特點,特別是攻勢作戰、機動作戰對世界軍事產生了重大影響。

荷蘭

荷蘭共和國(尼德蘭聯省共和國)在西班牙王位繼承戰爭中,消耗大量國力,從簽署《烏得勒支和約》後,得不償失;儘管達到了聯盟發動戰爭的主要目的——阻止西屬尼德蘭落入法國手中,擺脫法國的入侵,但戰爭中荷蘭的運輸業和商業遭到巨大損失,其強大的海軍也因軍費不足而在戰後不斷裁剪衰落。這個海洋大國在三次英荷戰爭及西班牙王位繼承戰爭以後,經濟負擔過重(全歐稅收最重的國家),國力明顯衰退,逐漸在歐洲強國間的競爭中退下陣來。更重要的是愛國主義嚴重衰退,1702年廢除半中央集權的聯省執政之位。荷蘭進入第二次無元首時期。荷蘭寧願讓“海上馬車夫”的榮耀喪失,也不願艱苦地去和英國、法國競逐商業壟斷和海洋霸權,因此很快就不再被列入歐洲一流強權之列(1719年荷蘭拒絕參加大國的和平會議)。

英國

英國成為了這場戰爭的第三贏家。利用戰爭,英國打擊了法國的海上軍事力量,徹底打擊了西班牙殖民強國地位,也間接削弱了另一個潛在商貿競爭對手荷蘭(戰爭時與英國同盟),英國在海洋與商貿上已經占據主導,從而走上海上殖民強國之路,關鍵性的戰果是獲取西班牙殖民帝國的三十年黑奴貿易壟斷權,以及西班牙海港直布羅陀和米諾卡島的占領,讓英國的海軍可以伸入美洲加勒比海與地中海,獲取制海權與商貿權。可以說,在海上英國人取得了優勢。

法國還必須驅逐被英國政府通緝的老王位覬覦者詹姆斯·弗朗西斯·愛德華·斯圖亞特(其父詹姆斯二世在光榮革命被英國議會推翻,與之逃往法國),並承認斯圖亞特王朝無嗣的安妮女王(詹姆斯二世之女)的繼承者漢諾瓦王朝的喬治一世對英國王位的繼承權。法國也放棄對英國在加拿大北部哈德遜灣殖民地的主權要求,割讓加拿大東部的阿卡迪與紐芬蘭島(著名漁場)給英國。

法國

西班牙王位最後被法國波旁王朝的腓力五世繼承,法國成了西班牙王位繼承的第一贏家,但戰爭結束後的《烏得勒支和約》規定了法國與西班牙永不合併。法國在這場戰爭里損兵折將,法國國王路易十四統一法國、西班牙和尼德蘭(荷蘭和西屬尼德蘭)的計畫被摧毀。在此同時,寒冷的天災與飆升的戰費拖垮了法國的經濟,饑民大量死亡更造成社會瀕臨崩潰,法國人口可能從2100萬左右,下降到1712年的不足1900萬;當《烏得勒支和約》公布後,法國人對結果嚴重失望,使得路易十四原本的偉大的“太陽王”形象與超高民氣,在晚年喪失,人民不再把國王比作太陽,“路易大帝”的稱號更從此消失在法國人的言論與記憶中。

軍事上,法國海軍幾乎全滅,海洋上已經被英國所壓倒,陸軍同樣殘破,不能再像30年前那樣獨霸歐洲;雖然法國大致上仍維持歐洲第一強國的地位(因為其他強國也傷疲不堪),但至少在十年之內,都只是“殘破的”第一強國,也就是說路易十四的霸權並沒徹底瓦解。等到1726-1743年,法國因為國力漸漸攀升,終於在路易十五在位時發動的波蘭王位繼承戰爭(1733-1738年)打敗奧地利,重建了路易十四盛世時的歐洲霸權。

德意志諸邦

奧地利君主兼任神聖羅馬帝國(包括奧地利和德意志諸國)皇帝統治德意志諸國(包括普魯士)。神聖羅馬帝國在三十年戰爭後,本已變得四分五裂,趨向滅亡,但這場西班牙王位繼承戰爭卻挽救了神聖羅馬帝國,使得帝國內各德意志邦國獨立的氣焰稍為減少。而德意志最主要的邦國布蘭登堡選帝侯國的選帝侯腓特烈三世則藉由支持神聖羅馬帝國的軍事行動,從神聖羅馬帝國的皇帝利奧波德一世那兒取得了國王的地位,繼位為普魯士國王腓特烈一世。普魯士王國從此踏上強國之路。

奧地利

奧地利是第二贏家。藉由這場大戰,奧地利得到了西班牙的大部分飛地,在西屬尼德蘭與義大利南部獲取領土,可以重新對法國之兩側形成遏制;而且不論是在帝國內部還是歐洲舞台上,奧地利君主國君主)的威望都大大的增長。奧地利君主作為神聖羅馬帝國皇帝,對神聖羅馬帝國境內的諸侯可以暫時抑制一下。奧地利大公國大公查理六世另外統治的不屬於神聖羅馬帝國的波西米亞王國和匈牙利王國獨立的勢頭也大為減少。波西米亞的捷克人、匈牙利的馬扎爾人和奧地利的的德意志人以及其它的民族在查理六世的統治下團結緊密。1806年,拿破崙戰爭的時候神聖羅馬帝國徹底分裂並滅亡,但原來不屬於神聖羅馬帝國、不是德意志民族的波西米亞王國和匈牙利等國和神聖羅馬帝國最大的邦國奧地利大公國團結成了奧地利帝國。波西米亞和匈牙利正式歸屬奧地利管轄。

西班牙

西班牙國王腓力五世

西班牙國王腓力五世衰落中的西班牙殖民帝國,喪失了本土以外的所有歐洲領土,失去了歐洲大國

的地位。同時因為戰場發生在西班牙本土,造成人民的劫難,幾乎每個城市都經歷過你來我往的戰鬥。但是,本土雖然在戰爭中遭受極大的破壞,外敵的侵犯卻團結了國民;原本折磨了西班牙上百年的地方分離勢力,在戰爭的浩劫中亦被破壞,加泰隆尼亞和瓦倫西亞這些亞拉岡王國的離心省分,其自治特權被極大地削弱,中央集權的政策因此能順利推行。另外,西班牙國王腓力五世也從法國帶來了更為先進的集權理念與技術,西班牙波旁王朝可以說是大破大立,在一片廢墟之中,一個領土損失大半,但一個新的、更健康、更統一的西班牙已經誕生。

戰術改變

這場戰爭淘汰了三十年戰爭後所沿用的火槍及長矛方陣戰術,以攻擊力更強大的持燧發滑膛槍的步兵橫隊戰術取代。交戰雙方開始使用爆炸彈和霰彈,使得火炮攻擊的殺傷力更為巨大。後勤補給的效率因為新科技的發明亦大為改善,使得持久戰變得更為可能。而交戰雙方亦開始進行大規模的機動戰與城塞戰,這種戰爭的模式直至拿破崙戰爭時才有較大的突破。