作品內容

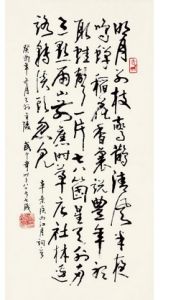

西江月·夜行黃沙道中明月別枝驚鵲,清風半夜鳴蟬。稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。

七八個星天外,兩三點雨山前。舊時茅店社林邊,路轉溪橋忽見。

(註:西江月是詞牌名。)

字詞注釋

①西江月:詞牌名。②黃沙:黃沙嶺,在江西上饒的西面。

③別枝驚鵲:驚動喜鵲飛離樹枝。

④鳴蟬:蟬叫聲。

⑤舊時:往日。

⑥茅店:茅草蓋的鄉村客店。

⑦社林:土地廟附近的樹林。社,土地神廟。古時,村有社樹,為祀神處,故曰社林。

⑧見:同“現”,顯現,出現。

白話譯文

天邊的明月升上了樹梢,驚飛了棲息在枝頭的喜鵲。清涼的晚風仿佛傳來了遠處的蟬叫聲。在稻花的香氣里,人們談論著豐收的年景,耳邊傳來一陣陣青蛙的叫聲,好像在說著豐收年。天空中輕雲漂浮,閃爍的星星時隱時現,山前下起了淅淅瀝瀝的小雨,從前那熟悉的茅店小屋依然坐落在土地廟附近的樹林中,山路一轉,曾經那記憶深刻的溪流小橋呈現在他的眼前。創作背景

辛棄疾在南宋做到封疆大吏,但他英偉磊落的議論和果斷幹練的作風,特別是力主抗戰恢復的政治主張,卻遭到同僚的嫉恨和最高統治階層的打擊。宋孝宗淳熙八年(1181),他被彈劾罷官,回到帶湖家居,過著投閒置散的退隱生活。辛棄疾一直重視農業生產和同情民間疾苦,這於辛棄疾閒居上饒帶湖期間。詞牌格律

詞牌

【西江月】詞牌名取自李白《蘇台覽古》“只今唯有西江月,曾照吳王宮裡人”。西江是長江的別稱,調詠吳王西施的故事。唐教坊曲,用作詞調。又名《白苹香》、《步虛詞》、《晚香時候》、《玉爐三澗雪》、《江月令》,另有《西江月慢》。雙調五十字,平仄兩協,為以前諸體所無。後闋字句作法與前闋相同。

格律

西江月·夜行黃沙道中

西江月·夜行黃沙道中明月別枝驚鵲,

(句)

清風半夜鳴蟬。

平韻)

稻花香里說豐年,

(協平韻)

聽取蛙聲一片。

(換協仄韻)

七八個星天外,

(句)

兩三點雨山前。

(協平韻)

舊時茅店社林邊,

(協平韻)

路轉溪橋忽見。

(換協仄韻)

作品賞析

這是辛棄疾中年時代經過江西上饒黃沙嶺道時寫的一首詞。公元1181年(宋孝宗淳熙八年),辛棄疾因受奸臣排擠,被免罷官,開始到上饒居住,並在此生活了近十五年。在此期間,他雖也有過短暫的出仕經歷,但以在上饒居住為多,因而在此留下了不少詞作。詞中所說的黃沙嶺在上饒縣西四十里,嶺高約十五丈,深而敞豁,可容百人。下有兩泉,水自石中流出,可溉田十餘畝。這一帶不僅風景優美,也是農田水利較好的地區。辛棄疾在上饒期間,經常來此遊覽,他描寫這一帶風景的詞,現存約五首,即:《生查子》(獨游西岩)二首、《浣溪沙》(黃沙嶺)一首,《鷓鴣天》(黃沙道上即事)一首,以及此詞。辛棄疾的這首《西江月》前兩句“明月別枝驚鵲,清風半夜鳴蟬”表面看來,寫的是風、月、蟬、鵲這些極其平常的景物,然而經過作者巧妙的組合,結果平常中就顯得不平常了。鵲兒的驚飛不定,不是盤鏇在一般樹頭,而是飛繞在橫斜突兀的枝幹之上。因為月光明亮,所以鵲兒被驚醒了;而鵲兒驚飛,自然也就會引起“別枝”搖曳。同時,知了的鳴叫聲也是有其一定時間的。夜間的鳴叫聲不同於烈日炎炎下的嘶鳴,而當涼風徐徐吹拂時,往往特別感到清幽。總之,“驚鵲”和“鳴蟬”兩句動中寓靜,把半夜“清風”、“明月”下的景色描繪得令人悠然神往。

接下來“稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。”把人們的關注點從長空轉移到田野,表現了詞人不僅為夜間黃沙道上的柔和情趣所浸潤,更關心撲面而來的漫村遍野的稻花香,又由稻花香而聯想到即將到來的豐年景象。此時此地,詞人與人民同呼吸的歡樂,盡在言表。稻花飄香的“香”,固然是描繪稻花盛開,也是表達詞人心頭的甜蜜之感。而說豐年的主體,不是人們常用的鵲聲,而是那一片蛙聲,這正是詞人匠心獨到之處,令人稱奇。在詞人的感覺里,儼然聽到群蛙在稻田中齊聲喧嚷,爭說豐年。先出“說”的內容,再補“聲”的來源。以蛙聲說豐年,是詞人的創造。

以上四句純然是抒寫當時當地的夏夜山道的景物和詞人的感受,然而其核心卻是洋溢著豐收年景的夏夜。因此,與其說這是夏景,還不如說是眼前夏景將給人們帶來的幸福。

不過,詞人所描寫的夏景並沒有就此終止。如果說詞的上闋並非寥廓夏景的描繪,那么下闋卻顯然是以波瀾變幻、柳蔭路曲取勝了。由於上闋結尾構思和音律出現了顯著的停頓,因此下闋開頭,詞人就樹立了一座峭拔挺峻的奇峰,運用對仗手法,以加強穩定的音勢。“七八個星天外,兩三點雨山前”,在這裡,“星”是寥落的疏星,“雨”是輕微的陣雨,這些都是為了與上闋的清幽夜色、恬靜氣氛和樸野成趣的鄉土氣息相吻合。特別是一個“天外”一個“山前”,本來是遙遠而不可捉摸的,可是筆鋒一轉,小橋一過,鄉村林邊茅店的影子卻意想不到地展現在人們的眼前。詞人對黃沙道上的路徑儘管很熟,可總因為醉心於傾訴豐年在望之樂的一片蛙聲中,竟忘卻了越過“天外”,邁過“山前”,連早已臨近的那個社廟旁樹林邊的茅店,也都沒有察覺。前文“路轉”,後文“忽見”,既襯出了詞人驟然間看出了分明臨近舊屋的歡欣,又表達了他由於沉浸在稻花香中以至忘了道途遠近的怡然自得的入迷程度,相得益彰,體現了作者深厚的藝術功底,令人玩味無窮。

從表面上看,這首詞的題材內容不過是一些看來極其平凡的景物,語言沒有任何雕飾,沒有用一個典故,層次安排也完全是聽其自然,平平淡淡。然而,正是在看似平淡之中,卻有著詞人潛心的構思,淳厚的感情。在這裡,讀者也可以領略到稼軒詞於雄渾豪邁之外的另一種境界。

作者簡介

辛棄疾

辛棄疾辛棄疾藝術風格多樣,以豪放為主曾上《美芹十論》與《九議》,現存詞600多首,條陳戰守之策。其詞抒寫力圖恢復國家統一的愛國熱情,傾訴壯志難酬的悲憤,對當時執政者的屈辱求和頗多譴責;也有不少吟詠祖國河山的作品。題材廣闊又善化用前人典故入詞,風格沉雄豪邁又不乏細膩柔媚之處。由於與當政的主和派政見不合,後被彈劾落職,退隱,公元1207年秋,辛棄疾逝世,年68歲。《宋史·辛棄疾傳》棄疾嘗同朱熹游武夷山,賦《九曲棹歌》,熹書“克己復禮”、“夙興夜寐”,題其二齋室。熹歿,偽學禁方嚴,門生故舊至無送葬者。棄疾為文往哭之曰:“所不朽者,垂萬世名。孰謂公死,凜凜猶生!”辛棄疾善長短句,悲壯激烈,有《稼軒集》行世。紹定六年,贈光祿大夫。鹹淳間,史館校勘謝枋得過棄疾墓旁僧舍,有疾聲大呼於堂上,若嗚其不平,自昏暮至三鼓不絕聲。枋得秉燭作文,旦且祭之,文成而聲始息。德祐初,枋得請於朝,加贈少師,謚忠敏。