寺院概況

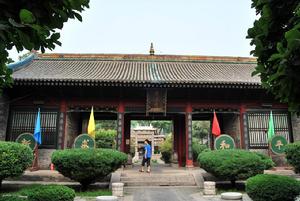

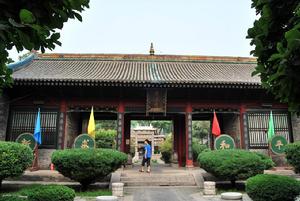

西安化覺巷清真寺,又稱西安化覺巷清真大寺,建於明初(14世紀末),現存主要建築仍是當時遺物。

化覺巷清真寺軸線東西向,南北寬50米,東西長250米,面積約為12500平方米。寺院自東向西有四進院落,規模宏大,布局嚴整。第一、二院內有牌坊和大門,第三院內的主體建築是省心樓(又叫密那樓或者邦克樓,阿訇在此樓上招呼教徒入寺禮拜),平面八角形,高三層,兩側有廂房,作浴室、會客室、講經室等。第四院內有正面朝東的禮拜殿,平面凸字形,面闊7間,前面有大月台及前廊,後設神龕,可容千人禮拜。禮拜殿的屋頂也分為前廊、禮拜堂和後窯殿(有神龕和宣諭台)三部分,相互搭接。其中以禮拜殿屋頂最大,並作重檐形式。

化覺巷清真寺軸線東西向,南北寬50米,東西長250米,面積約為12500平方米。寺院自東向西有四進院落,規模宏大,布局嚴整。第一、二院內有牌坊和大門,第三院內的主體建築是省心樓(又叫密那樓或者邦克樓,阿訇在此樓上招呼教徒入寺禮拜),平面八角形,高三層,兩側有廂房,作浴室、會客室、講經室等。第四院內有正面朝東的禮拜殿,平面凸字形,面闊7間,前面有大月台及前廊,後設神龕,可容千人禮拜。禮拜殿的屋頂也分為前廊、禮拜堂和後窯殿(有神龕和宣諭台)三部分,相互搭接。其中以禮拜殿屋頂最大,並作重檐形式。

化覺巷清真寺是西安市現存規模最大、保護最完整的明代建築群。禮拜大殿

西安化覺巷清真寺大殿,是中國內地清真彩繪裝飾藝術的代表作。

禮拜大殿 殿內吊頂全部做成井形天花,天花支條為綠地紅花,瀝粉貼金。全殿天花葯畫600餘幅,岔角、圓光皆為阿拉伯文組成的圖案,一幅一文各有千秋,充分表現了中國清真寺古建築彩畫的獨特手法。後窯殿的製作尤為精麗。壁龕前一對圓柱,柱身全部為紅地瀝汾貼金的阿拉伯文圖案,柱上的枋木及門罩、垂柱等均施彩畫,猶如聖龕前掛上一層華麗的垂幔。

禮拜大殿 殿內吊頂全部做成井形天花,天花支條為綠地紅花,瀝粉貼金。全殿天花葯畫600餘幅,岔角、圓光皆為阿拉伯文組成的圖案,一幅一文各有千秋,充分表現了中國清真寺古建築彩畫的獨特手法。後窯殿的製作尤為精麗。壁龕前一對圓柱,柱身全部為紅地瀝汾貼金的阿拉伯文圖案,柱上的枋木及門罩、垂柱等均施彩畫,猶如聖龕前掛上一層華麗的垂幔。

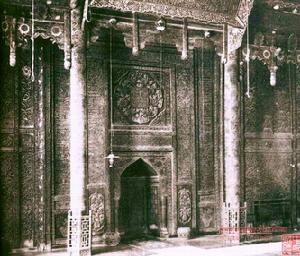

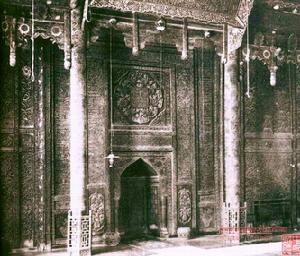

禮拜大殿壁龕壁龕呈尖打拱狀,龕內為阿拉伯文和幾何紋裝飾。圍繞這一壁龕,向左右及上方做層層擴大的木雕裝飾,直至將整個壁龕牆面做滿。在以伊斯蘭教裝飾傳統裝飾紋樣為基調的情況下,多處組織了中國傳統的寶瓶、牡丹等圖案,使這個伊斯蘭教壁龕呈現出一定的中國風味。特別是壁龕左右的另外兩個開間,雕飾均以荷花和菊花為題材,配製均勻齊整大小比例各不相同的圖案結構,對稱中有變化,變化中有統一,形質支盪,氣韻飄然,線條流暢而準確,層次豐富而含蓄,純然為中國傳統的裝飾風格。壁龕與其左右開間的不同氣質和不同風韻,和諧地統一在一起,構成一片完整的紅地金花牆面,使後窯滿室生輝。 也有許多清真寺,殿堂不施彩畫,樸素簡潔,高雅明快,別具風韻。

禮拜大殿壁龕壁龕呈尖打拱狀,龕內為阿拉伯文和幾何紋裝飾。圍繞這一壁龕,向左右及上方做層層擴大的木雕裝飾,直至將整個壁龕牆面做滿。在以伊斯蘭教裝飾傳統裝飾紋樣為基調的情況下,多處組織了中國傳統的寶瓶、牡丹等圖案,使這個伊斯蘭教壁龕呈現出一定的中國風味。特別是壁龕左右的另外兩個開間,雕飾均以荷花和菊花為題材,配製均勻齊整大小比例各不相同的圖案結構,對稱中有變化,變化中有統一,形質支盪,氣韻飄然,線條流暢而準確,層次豐富而含蓄,純然為中國傳統的裝飾風格。壁龕與其左右開間的不同氣質和不同風韻,和諧地統一在一起,構成一片完整的紅地金花牆面,使後窯滿室生輝。 也有許多清真寺,殿堂不施彩畫,樸素簡潔,高雅明快,別具風韻。庭院布置

西安化覺巷清真寺的庭院布置可謂中國清真寺的佼佼者。在其第四進南北廳院心中央,建鳳凰亭一

鳳凰亭座。主亭六角形,兩座邊亭為三角形,襲中國傳統木牌樓手法,三亭相連,有如鳳凰展翅,風格輕巧,極富庭園趣味,與那宏偉壯觀的的禮拜大殿及其月台的嚴肅宗教氣氛,形成鮮明的對比,效果極佳。

鳳凰亭座。主亭六角形,兩座邊亭為三角形,襲中國傳統木牌樓手法,三亭相連,有如鳳凰展翅,風格輕巧,極富庭園趣味,與那宏偉壯觀的的禮拜大殿及其月台的嚴肅宗教氣氛,形成鮮明的對比,效果極佳。

亭西有登月台之甬道,長約10米,兩側置石欄板,欄板外有海棠形魚池,池深約2米;池底砌盆座,疊石成峰,高約4米,南峰日“招雲”,北峰日“邀月”;甬道下有石拱涵洞,貫通魚池,意境若橋。兩峰頂端,泉石涓滴,時聞水聲淙淙,分明一塵不染之佳境,暗隱園林畫意之靜幽。

評價

趙朴初先生曾稱讚化覺巷清真大寺說:“就保護而言,西安清真大寺不僅是伊斯蘭教的第一,也是全國宗教建築保護的第一,在世界範圍內也應是數一數二的”。

化覺巷清真寺

化覺巷清真寺 禮拜大殿

禮拜大殿 禮拜大殿壁龕

禮拜大殿壁龕 鳳凰亭

鳳凰亭