簡介

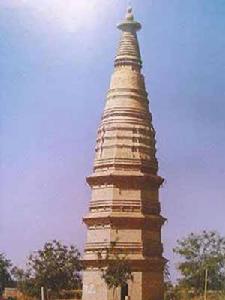

宏佛塔位於寧夏賀蘭縣潘昶鄉王澄村南面的一處廢寺內,距銀川20餘公里,是一座藏傳密宗喇嘛斜塔,人們一直戲稱為“比薩斜塔”,當地人俗稱王澄堡塔。這是一座磚築的3層八角形樓閣式與覆缽式兼構的複合體建築,其造型獨特,風格古樸,是國內罕見的一座古塔。始建於西夏晚期(1190年-1227年)。

宏佛塔

宏佛塔宏佛塔因年久失修,加之地震、地下水位升高及風雨的破壞和侵蝕,殘毀極為嚴重。文物部門於1990年6月至1991年10月對宏佛塔進行了修繕。在修復這座瀕臨倒塌的佛塔時,於剎座天宮內出土了一大批殘朽的西夏文物,被《中國文物報》和文物考古專家、學者評定為1990年全國十大考古新發現之一,其中就有六尊精美的泥塑佛頭像。佛像頭頂為螺髻,中間有一白色肉瘤。面部方頤,柳眉細眼,眉間有白毫。眼珠烏亮,為黑色釉料特製。鼻樑高直,雙唇閉合。唇上墨線繪八字鬍,下頜用墨線繪出日、月、雲狀紋飾,面部曾經兩次用白粉塗飾,頭像中空。奇特的是,佛像下眼瞼上有黑色的淚痕,是怎樣造成的呢?有人說:早年,宏佛塔曾遭遇過火災,看到被大火肆虐的寶塔,佛像流下了傷心的眼淚。其實,這是工匠在給佛像眼珠塗料時,黑色釉料過於濃厚滴流所致。

宏佛塔價值

西夏是一個佛教興盛的國度,由於政府的大力提倡,其寺廟數量十分可觀。隨著佛教寺廟的發展,泥塑作品在西夏比較普遍,並且具有相當高的水平。西夏泥塑在河西走廊的敦煌莫高窟、武威和張掖、黑水城遺址、西夏陵區、賀蘭山拜寺口雙塔、內蒙古額濟納旗達來庫布鎮東南的綠城遺址及達來庫布鎮以東附近的一古廟中皆有發現。相比之下,宏佛塔泥塑絕無遜色。宏佛塔西夏佛教泥塑既繼承了唐宋彩塑的傳統手法,又具有西夏造型特徵,每一尊塑像都是一件獨立完美的藝術形象,觀之令人陶醉而神往。這些彩塑佛都是宮廷藝匠的力作,也是我國已發現的同類題材的佛教藝術品中的精美之作,對於研究西夏佛教文化、美術史提供了系統的實物標本,具有極重要的歷史、藝術、科學研究價值。