基本內容

西伯利亞的理髮師

西伯利亞的理髮師更多中文片名:

西伯利亞的理髮師

情留西伯利亞

西伯利亞的情人

更多外文片名:

Sibirskijtsiryulnik

Сибирскийцирюльник.....(Russia)

BarbierdeSibérie,Le.....(France)

BarbierediSiberia,Il.....(Italy)

ElbarberodeSiberia.....Argentina(festivaltitle)/Spain

Сибирскiйцирюльникъ.....Russia

Aszibériaiborbély.....Hungary

BarberareniSibirien.....Sweden

Cyruliksyberyjski.....Poland

DerBarbiervonSibirien.....Germany

Ha-SaparM'Siberia.....Israel(Hebrewtitle)

IlbarbierediSiberia.....Italy

影片類型:

喜劇/愛情/劇情

片長:

180min|Russia:275min(TVversion)

國家/地區:

俄羅斯/法國/義大利/捷克

對白語言:

英語/俄語/法語/德語

色彩:

彩色

幅面:

35毫米膠片變形寬銀幕

混音:

杜比數碼環繞聲

級別:

Portugal:M/12/Argentina:13/Sweden:11/France:U/Iceland:L/Spain:T/HongKong:IIB/Finland:K-11/UK:12/Germany:12/Switzerland:12

製作成本:

$35,000,000(estimated)

攝製格式:

35mm

洗印格式:

35mm

導演基本資料

尼基塔·米哈爾科夫被譽為是俄國的斯蒂文·史匹柏,1945年生於莫斯科藝術世家,父親謝爾蓋·米哈爾科夫是詩人兼作家,蘇聯國歌和俄羅斯國歌即出自其手筆,母親亦是詩人,哥哥同時也是俄羅斯名導安德烈·康查洛夫斯基。尼基塔·米哈爾科夫善於經營影像,用出色的畫面來敘事傳情,作品中充滿著濃厚的俄羅斯人道主義關懷。《失聲琴》(Unfinished Piece for Mechanical Piano)令他揚名國際。

個人榮譽

馬斯楚安尼主演的《黑眼珠》是許多影迷們對米哈爾科夫影像魅力注意的開始,91年《蒙古精神》(Urga)榮獲威尼斯金獅獎、歐洲電影獎最佳影片,1995年的《烈日灼身》更一併將他推上事業最高峰,該片與張藝謀的《活著》一同拿到坎城影展評審團大獎,更在1996年奧斯卡拿到最佳外語片大獎,並於同年獲邀擔任柏林影展評審團主席

。

在得到更多的榮譽與讚許後,米哈爾科夫放慢了故事片創作的腳步,而於1993年推出了兩部紀錄片:《回憶契訶夫》與《安娜》。其中後者是米哈爾科夫拍攝的大女兒安娜·米哈爾科娃從6歲到18歲成長經歷,時間跨度長達十二年,影片獲突尼西亞兒童電影節金獎。

製作團隊

西伯利亞的理髮師

西伯利亞的理髮師Produced by:

Oldrich Mach ....executive

producer: Prague

尼基塔·米哈爾科夫 Nikita Mikhalkov ....co-producer

Michel Seydoux ....producerLeonid Vereschtchaguine ....executive producer (as Leonid Vereshchagin)

安東尼奧·達·庫尼亞·特萊斯 António da Cunha Telles ....executive producer: Portugal

類型

劇情/愛情

片長

162分鐘

作品年份

1998年

經典台詞

“安德列,我不值得,我是那種你母親會讓你小心提防的女人……” ——珍

背景簡介

據說《西伯利亞理髮師》是前蘇聯解體以後第一部,也是目前唯一一部在克里姆寧宮舉行過首映禮的電影。電影中用無國界的音樂——莫扎特——來隱約的說明這個初衷,工業文明只會帶來對文化傳統的摧殘,電影中是機器——伐木工具“西伯利亞理髮師”。愛情也沒有國界,尤其是悲劇色彩,留下遺憾和不那么完美的愛情更是動人心魄。一場愛情煥發出對一個國家一個民族的文化傳統的思考,似乎這樣的主題太過隱諱,甚至看著電影一時半會兒都不能明白這故事究竟可以被概括成什麼?

《西伯利亞理髮師》——這個電影的名字都簡單中帶著晦澀,另一個翻譯的名字才能夠讓觀眾明白《情留西伯利亞》,雖然有一部關於愛情的電影這樣的標誌,但是它用這個愛情說出的,或者要說的東西又遠遠不只是愛情。很多時候,有一些模糊不清的東西,才更能體現藝術——這一神奇的特質。

時光在1885、1895和1905年之間不斷交錯,莫扎特既是交流又是溝通俄羅斯和美國人的象徵,也是這個故事穿針引線的媒介。即使影片中那個沙俄軍官很滑稽和霸道,但是他裝得愛音樂和詩歌,在平時的為人上也不乏喜劇味道。但是在美國軍營的教官不知道莫扎特,發明“西伯利亞理髮師”的美國人也對文化不感興趣,這就是文化傳統的差別。電影中表現的美國人,只有珍是從文化上被俄羅斯所吸引,故事就這樣開始了。

20年前的俄羅斯之行改變了珍的一生,珍的敘述也就是從對俄羅斯的印象出發。影片前面的喜劇色彩非常突出,安德列和珍在火車車廂的會面就表現出來強烈的喜劇成分,可能都明白那是導演故意想要表現的俄羅斯人性格,所以,不知不覺就發現,這部電影隨時都可以走出愛情故事的圈子。

如果看了《烈日灼人》(1994年)知道米哈爾科夫有一定歷史感的話,《西伯利亞理髮師》裡面理想化了的、只屬於俄羅斯的博大,精緻,悲憫,智慧,足以讓人與導演一樣,慨嘆這個強盛民族曾有的輝煌。

1885年,美國女子珍受命去迷惑俄羅斯上層人物獲取一筆貸款,卻於火車上與士官生安德烈·托爾斯泰相遇,暗生情愫。珍只想迷惑一下拉德洛夫將軍,沒想到這個認了真的俄羅斯人向她求婚。安德烈在演出《費加羅的婚禮》時,對珍的愛與對將軍的嫉恨交錯扭結,失去理智打傷將軍,被宣傳為欲謀殺親王,流放西伯利亞。十年後珍去西伯利亞尋找安德烈,卻見安德烈的女僕已與他有幾個孩子。珍傷心離去。十年後,安德烈和珍一夜情的成果——士兵安德羅以自己的毅力贏得無知的美國中士對他熱愛的音樂家莫扎特的尊重。

以愛情線索貫穿始終的史詩巨片,耗資4600萬美元,首映在莫斯科克里姆林宮議會廳,規模之大,在俄羅斯尚屬首次。影片得了俄羅斯1999年國家獎金,卻不受國內評論界待見,兩個月,報刊雜誌評論居然有400餘篇文章跟著罵他。理由不外是他的影片是拍給外國人看的,影片裡的俄羅斯過於理想化……很有意思的是,這些質詬和當年張藝謀那個“後殖民”的大帽子有一拼。

情節簡介

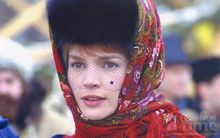

電影劇照

電影劇照1885年,一個前往莫斯科的美國寡婦認識了俄羅斯軍校學生安德烈·托爾斯泰,於是他們相戀了,但是他們最終沒有結合,安德烈·托爾斯泰被流放到了西伯利亞,當這個美國女人已經養大了一個他們的兒子,並且費勁周折前去西伯利亞找尋托爾斯泰想告訴他這個訊息的時候,她最終和他擦肩而過。在這部電影中,米哈爾科夫用鏡頭再次深情地描繪了如詩如畫的俄羅斯大地,影片的幽默和活力是少見的,顯示了作為俄羅斯當代大導演的米哈爾科夫的全部的美學理想和追求。

珍是作為一個企業家的冒牌女兒,來到俄羅斯充當交際花的角色,他們想獲得俄羅斯皇家軍校高級軍官的支持,資助完成伐木機器“西伯利亞理髮師”的製造。看似幽默的劇情設定,卻可以帶給觀眾俄羅斯人思想、俄羅斯皇家末期的深層背景、俄羅斯傳統遭受工業社會衝擊等等飛來頭上的種種大帽子。

當軍官領著安德列貿然來到珍的住處求婚時,也許一些印象又要發生變化。珍再一次意外的出現在安德列家中,這感情爆發的一刻,雙方都有迴避,安德列說那是不應該的,而珍也說出自己的真實身份,還企圖讓安德列放棄。

《費加羅的婚禮》演出是一幕轉折,安德列在演出時眼神幾乎沒有離開珍,幕間休息的時候安德列還是和珍發生了誤會,珍對著門縫獨自說出了發自肺腑的話,卻不知道安德烈聽不到。安德列在大雨滂沱中回到劇院上見到舞台下面的珍,畫面中一直橫著琴弓,安德列的唱著自己的未婚妻被伯爵搶走,眼裡見到珍和大鬍子竊竊私語,跑下台用琴弓打了他。接下來安德列被流放的一幕是煽情的高潮,流放西伯利亞在沙俄是一大傳統,霧靄瀰漫的車站,天真單純的身影讓我們感受俄羅斯大地的鄉愁。安德列在擁擠的車廂里聽到朋友們的歌聲,唱起歌來,火車發動了,這一幕隨著朋友們的身影隱沒在霧靄中……

10年後“西伯利亞理髮師”終於出現在草原上,但是當地民眾看著這東西是都顯出驚慌的神情,一個人還用手捂住小孩的眼睛。電影用的是宏大的逃難場面來展現這一伐木機器的恐怖,“西伯利亞理髮師”張牙舞爪,還有已經是珍丈夫的發明家的笑聲,在西伯利亞叢林中大顯神威。珍隨著驚惶亂竄的人們,離開那裡去尋找安德列,可是電影沒有讓他們在10年後重逢,珍見到的是安德列10年間的一些照片。

然後畫面依然切換到美國軍營的新兵,他的教官終於被他執著的個性打動了,大家對莫扎特的看法達成了共識,教官在山頂見到已經比較蒼老的珍,珍說出了他沒有讓安德列知道的秘密,那個固執的新兵是安德列的和她的孩子。 接下來回顧的片段里,道出了其實當年珍來到西伯利亞雖然沒有見到安德列,但是安德列卻望著珍離開。在西伯利亞的荒涼原野上一個多情的眼神讓綿長的心痛跨越了又一個十年。剎那動人的愛情火花沒有熄滅,而且就像西伯利亞蒼翠的森林一樣歷久彌新。

關於導演

電影的導演尼基塔·米哈爾科夫具有強烈的俄羅斯的抒情傳統,他也經常被視為新俄羅斯電影的代表。尼基塔·米哈爾科夫全名尼基塔·謝爾蓋耶維奇·米哈爾科夫,1945年10月21日出生於莫斯科的一個名聲顯赫的藝術世家。米哈爾科夫的外曾祖父瓦西里·蘇里科夫和祖父彼得·岡察洛夫斯基都是沙俄時期著名的畫家;父親謝爾蓋·弗拉基米羅維奇·米哈爾科夫是蘇聯著名的詩人、作家、社會活動者,蘇聯國歌的詞作者,三次史達林獎金的獲得者;母親娜塔麗亞·彼得羅芙娜·岡察洛夫斯卡亞也是當時知名度很高的作家和詩人。

所以他的抒情氣質顯然有家庭的影響,從講故事的角度說,他的技巧在於迴避一些敏感的東西,讓更多的觀眾可以接受。早期的《愛情的奴隸》《親戚》等影片就在故事的外衣下突出一些看點,淡化一些想要表達的思考。後期的《套馬桿》中的中國國情,蒙古族的傳統和俄羅斯人某些微妙關係,導演可以用生活中的小事來化解,甚至動用某些幻想,而更多的還是展現自然的和諧。《烈日灼人》面對蘇聯時期國內的元氣大傷,也用家庭關係和塵世生活來避重就輕,當然電影的感傷情緒是無處不在的。導演的特色是延續多年的。

這部《西伯利亞理髮師》也是一樣,甚至電影用一個令人惆悵的愛情故事遠離可能涉及的俄羅斯革命年代的歷史背景。比如一開始安德列跟隨皇家軍校剛剛來到莫斯科就遇見一場暴力恐怖事件,電影沒有往深層里反映,他們是什麼身份。電影更多的是通過這個不得已和固執的愛情男女,表現出愛的偉大和無奈,俄羅斯人的個性傳統文化鑄造的魅力,吸引著世人,哪怕一些美好東西會流逝,但也有不變的東西永遠存在。

有些人可能喜歡舉重若輕的大本事,但有的人可以舉輕若重,那也是一大本事,米哈爾科夫顯然是後面一種,他幾乎不去觸碰歷史本身,但又不想很多人割斷歷史的血脈。所謂我們能夠清晰覺察的俄羅斯味道,俄羅斯民俗,俄羅斯民族的未來在歷史的巨輪下走向了何方?雖然變遷無可避免,但就像西伯利亞蒼翠的森林一樣,永遠都有生機盎然的時候。儘管工業機器、現代文明可以很強大,但自然和生命的力量永遠無窮無盡。

演員介紹

西伯利亞的理髮師

西伯利亞的理髮師朱莉婭·奧蒙德

1998年奧蒙德主演了<西伯利亞的理髮師>,本片較為賣座,聲譽有所回升。2001年因其在皇家劇院上演的《My Zinc Bed》中的表演獲得了Laurence Olivier劇院獎的最佳女演員提名。曾與男演員Rory Edwards有過一段失敗的婚姻,現任丈夫為John Rubin。

理察·哈里斯

1971年哈里斯曾在以色列導演了第一部影片<布盧姆菲爾德>。從影近四十年來多以性格演員的姿態參與多部名片的演出。1965年的《雪地英雄》,1977年的<卡桑德拉大橋>和1978年的<野鵝敢死隊>等片均給中國觀眾留下了深刻的印象。90年代的作品包括《愛國者遊戲》、《不可饒恕》及《西伯利亞理髮師》等頗具影響的大片,進入二十一世紀,已年過古稀的哈里斯仍在<角鬥士>、<哈利·波特>等超級巨片中出任角色,其頑強的藝術生命力令人欽佩。2002年10月25日因何杰金病去世。

幕後製作

這部以好萊塢史詩愛情模式來操作的俄羅斯片,製作費高達3500萬美元,同時套拍了片長275分鐘的俄羅斯電視版。

影片幕後

有著“俄國的史蒂文·史匹柏”之稱的尼基塔·米哈爾科夫是本片的導演,該片由多國聯合攝製,耗資4600萬美元,以一段悽美感人的愛情為主要線索,在展現俄羅斯風情和西伯利亞美麗風光的同時,也表現了俄羅斯人民的偉大民族精神,號稱俄羅斯版的《亂世佳人》。影片榮獲俄羅斯1999年國家金獎影片,首映在莫斯科克里姆林宮舉行,規模之大在蘇俄影史上尚屬首次,它的上映成為了當年俄羅斯影壇最為重要的事件。

該片導演米哈爾科夫對自己的電影也是讚譽有嘉,他談到說“公司付出了有史以來最大的努力,製作了一部世紀之交俄羅斯全景式故事片。影片圍繞一個軍官學校士官生經歷了愛情、背叛、嫉妒、競爭、決鬥等各種磨難,但仍保持對祖國的熱愛及根生蒂固的尊嚴,這是當代人基本喪失卻有待恢復的品質。電影目的在於描繪一個理想中的俄羅斯,她的人民生活在堅定卻又人性化的沙皇統治下,在那裡有著不朽的榮譽、純潔的愛情。”

影片對俄國沙皇專制進行了稱頌,並且在軍官中間有一大批欣賞19世紀軍事傳統的觀眾,但是導演一直強調該片沒有政治化色彩,讓大家不要把它與政治聯繫在一起,“不要再問我們的電影是不是一次政治行為,這是一部有關我們的傳統,必須被看做是,因為它實際上只是一個藝術作品而已。”

然而儘管由聲望頗高的大導演操刀並親自賣力進行宣傳,俄羅斯本國媒體與影評界根本不買帳,電影上映後兩個月,俄國的報刊雜誌有400餘篇評論對電影進行炮轟,理由是電影不是拍給俄羅斯人看的,影片的敘事手法帶有強烈的美國電影風格,對俄羅斯精神也過於神化,是一部披著俄羅斯外衣的美國好萊塢電影。

歐列格·米契柯夫:冉冉升起的俄國新星

歐列格·米契柯夫活躍在俄羅斯戲劇界與電影界,曾在17部電影中有過出色表演,也曾榮獲多項殊榮。39歲的歐列格臉上永遠掛著一副孩子般的笑容,他談到自己曾經拒絕過很多次與西方導演合作的機會,儘管本片導演在國際上享有較高聲望,但是他說自己根本不會考慮這些,他選擇接拍該片是因為電影的劇本,“是我內在的信念與人類關係的一種和諧”。他慶幸的是他跟導演終於有了共同語言,雖然導演可能還是把他當做一個學生來對待,但他非常樂意也很高興能與導演合作,不過至今為止他自己也只是在首映式上看過這部電影,他認為自己應該保持一個更加平和的心態,看完電影后才再做評論。

在談到拍攝細節和他飾演的角色時,他說“拍攝期間每天都會出現新的問題,例如拍攝懺悔節的冬天場景時,俄羅斯的春天提前了一個半月到來,湖面上的冰開始融化,拍攝時會有危險,這些都留給導演去操心好了。為了這部戲,我戒了煙,去健身房鍛鍊,開始注重外表,同時還要參加擊劍訓練,背熟英語台詞。因為要以39歲的年齡去飾演一個20歲左右的年輕軍官,不光是外表方面,更重要的是思想狀態要相似。我怎么樣才能回到20年前,甩掉這么多年來的這些包袱呢?用另外一個赫魯雪夫的話來說就是,我們怎么樣才能隱藏所有的經驗和智慧?”

影片段預告絮

·電影是1999年坎城電影節的開幕電影。

·電影由法、俄聯合拍攝,70%的台詞均是英語,這些都由導演親自翻譯完成。

·雖然電影被評論認為是披著俄羅斯外套的好萊塢電影,但是電影卻沒有在美國的院線上映。直到紐約的俄羅斯電影節舉辦時,美國觀眾才能一睹傳說中該片的史詩巨片風采。

·電影的很多場景均在克里姆林宮實景拍攝。

·導演尼基塔·米哈爾科夫在電影中友情客串了沙皇亞歷山大三世這個角色。

·飾演軍官們的演員都在科斯特羅馬的陸軍軍官學校進行了3個月的軍事訓練,完全按照19世紀末的那套軍事演習規則和守衛職責。

·影片中所有的器皿都是由捷克玻璃製造商定做的。

·1997年的冬天很異常,沒有下雪且氣候溫暖,但是電影製作者想要拍攝白雪復蓋的莫斯科大街和克里姆林宮,所以他們使用了成百上千噸人造雪。

·拍攝懺悔節那場戲的生活,湖面的溫度上升到了12攝氏度,湖上的冰隨時可能因為承受不了演員和道具的重量而裂開,因此工作人員就把乾冰鋪在上面,並一直使用液氮保持冷卻。

·片名“西伯利亞的理髮師”並不是一個住在西伯利亞的理髮師,而是一台大型的伐木機器,象徵著西方文明對俄國文化的衝擊。

榮譽獎項

1999年RussianGuildofFilmCritics最佳男配角弗拉迪米爾·伊雷因

影片評論

故事聽起來很簡單,一個美國女人和一個俄羅斯男人相愛,她回國後生下了他的孩子並將孩子養大。電影中用了三條線來渲染,一條是那個男孩長大後加入美國軍隊,由於倔脾氣而自討苦吃;另一條線是女人給兒子寫信,用畫外音回憶往事;由此展開了第三條線:年輕時的愛情故事。前兩條線寫實平緩,占主要篇幅的愛情故事則包含了太多的成分而顯得疑團重重,需要好好理清。

懸疑之一:他們的愛情是時代的悲劇嗎?

“俄羅斯式的嫉妒心是這個國家的動力”,這是影片中不知誰說的一句話,如果把“國家”換成“愛情”也許更恰當。在男女主角安德烈和簡的忠貞愛情面前,有四個阻力,一是安德烈自己的性格缺陷,固執,偏激,自卑,魯莽,有這樣性格特徵的人一般都嫉妒心重;二是將軍,老人家也愛簡,正想示愛,被安德烈搶在了前面,於是成了死對頭,其實簡自己就能處理,但安德烈不相信簡,嫉妒心作祟;三是那個跟他決鬥的好哥們,不過一句戲言,安德烈的醋勁又上來了;四是簡的交際花使命,本來說清楚了就該沒事了,但安德烈心裡顯然不接受這樣的現實,因此發現她又耍手腕,豈肯罷休。後三個阻力其實都可以克服,而第一個是要命的。這裡看不到時代的局限和觀念的對抗,他們的愛情悲劇在任何時代都會是一樣。創作者把他們的愛情放在一個宏偉又動盪的大背景下,但其實沒什麼關聯。正是安德烈自己的性格原因,導致他除了相信自己的愛情外,連自己愛的女人也不相信,連恨不得跟自己穿同一條褲子的好友也不放過,無端地把小事放大,好事變壞,毀了自己的美好愛情與美好前程,甚至還波及了自己的孩子,他兒子也死拗,基因的力量真強大啊。

懸疑之二:皇家軍校的學生能代表俄羅斯的棟樑嗎?

皇家軍校的那群士官生,在影片中從頭到尾行為瘋癲,象一群躁狂症患者。法國喜劇演員路易·德菲耐斯演戲是怎樣生繃的?這些士官生全是這一路,甚至更放大,因為他們總是傾巢出動。坐趟火車要耍弄帶隊的,竟至如躲避敵人追捕般緊張過頭;大白天在街上追逐女學生的車視窗,前撲後仰疊羅漢,猛一看以為在演街頭雜耍;在學校大廳里被罰幹活,也能亢奮得大玩三歲小孩的遊戲,活像中了頭彩;冰天雪地里赤膊上陣列隊廝打,不過是個傳統儀式,偏要你死我活掐出血來;演歌劇前追趕安德烈,酷似雨中百米決賽;軍校畢業時那通歡呼,好像天上掉下了餡餅;甚至連普通的集合點名也激動得大吼大叫,讓人確信他們天天打雞血。這些士官生顯然是國家的軍事棟樑,將軍坯子,穿著華貴的制服,把沙皇當做父親去愛,被讚譽為擁有最重要的品質:忍耐。也許是某方面忍耐過了頭,就得找另外的出口。創作者塑造這群士官生,是為了活躍氣氛?還是顯示俄羅斯人生活極端幸福,精力過剩?把國家交給這些人去保衛,俄羅斯人民能放心嗎?

懸疑之三:男主角的愛情表達是正常行為人所為嗎?

我們的男主角安德烈·托爾斯泰作為神經軍校的超級學生,在這樣的集體無意識下,修足了內功,再加上又戀愛了,師出有名,因愛而起的瘋狂行為是文學作品中的壓軸好戲,於是安德烈脫穎而出。我毫不懷疑影片想把安德烈樹為情聖,但是過猶不及。最典型的有兩起,首先,為了“胎記之爭”,整天一塊兒傻樂的好朋友反目決鬥了,嗬,可了不得,那刀光劍影的緊張勁,兩人拚命啦!還老有人拉燈,一明一暗的,等我們看清楚了,天哪,更了不得,安德烈肩膀受傷了(不是胸口喔),他那幫反應過度的夥伴開始奔走哭號,天要塌了!安德烈慫了,歇斯底里哭喊:“媽媽會受不了的!”顯然,自己受不了了,一疼就想起媽媽了。另一起是“辱打將軍”,這個更加莫名其妙,他此前已經知道了簡的秘密,沒必要再扮無辜。並且他似乎根本沒偷聽清楚簡與將軍的談話,否則該挨打的是簡。這裡是影片的一個關鍵高潮,全仰賴我們的男主角又一次失心發作,他忘了身份,忘了大公,忘了演出,肯定也忘了詞兒,於是乾脆不過了!要擱現在,鑒於安德烈當時的表現,簡只要向法庭要求精神鑑定就行了。雖然大部分情況下他是純情和隱忍的,可一旦出手就失控。不過,還是要贊一下安德烈在跟簡親熱時那一個昏倒,後仰直挺,那是需要技術地。

懸疑之四:俄羅斯男人都那么親密嗎?

可能是看多了歐美片,人家那裡同性情人日常生活中也比較委婉,感覺很舒服。而這部影片中的士官生們,親密級別明顯勝出一籌,同吃同住同玩,一個人的事其他人都一哄而上,整天推推搡搡如膠似膝,頗有女孩子們在一起時那種作態,不過女孩子們也不至於在大街上這樣。是創作者想要極端渲染友誼,還是俄羅斯風俗有別?尤其令人起疑的一幕是:安德烈抽打將軍,他的決鬥好友將他壓在身下,制服了他,然後是長時間的耳鬢廝磨,上面那個蹭來蹭去喃喃地說:“你怎么了,安靜,安靜,沒事了。”兩人激情無比,真是貼心到堵啊。看到這裡才會明白,為什麼這位決鬥好友要執著於簡的胎記,一再刺激安德烈,看來安德烈不只辜負了簡。還有車站送行一幕,他那幫始終同聲同氣的好友情緒沸騰到頂點,像沒頭蒼蠅在站台上亂飛,好像找不到安德烈就要出人命,鼓著腮幫死勁為他唱歌,那種熱切勁頭比為沙皇衝鋒陷陣還要狂熱百倍,不禁讓人感嘆:他有這么多同志,真爽!

懸疑之五:影片歌頌的是俄羅斯人還是美國人?

影片最重要的是反映人情人性。本片反映了俄羅斯人什麼樣的性格內涵呢?安德烈是重點刻畫的主角,他目無軍紀,放跑罪犯,犯上作亂,對國家、軍隊的忠誠度和作為軍人的自律能力值得懷疑,在個人品性上還有著嚴重缺陷;老將軍呢,酒鬼,小人,好色,貪權腐敗;士官生們始終象複製人一般,毫無個性,在片中只是作為圖解無條件友誼的符號,這種友誼正因為無條件,所以無來由,廉價而不真實。通篇只見那個傾國傾城的美國女人風流婉轉,八面玲瓏,所有俄羅斯人都圍著她轉,或魯莽,或卑微,或神神叨叨,或七葷八素,唯一可以拿來一說的似乎是男主角的堅忍,為愛情被流放,一生不悔,但這也不過是因為他在此前不夠堅忍,行事欠冷靜造成的。反觀美國女人簡,卻是一身優良品質,而且越來越好,又能幹又忠貞,堅忍更多體現在了她身上。她回國一人養大了孩子,還不忘舊情,回到西伯利亞尋找情人,真是感天動地。怪不得那么多人愛她。

懸疑之六:這是一部史詩大片嗎?

又一部大片。有些人一看大片二字就熱血沸騰,言必稱史詩。史詩的要素是什麼?是大場面嗎?比較一下,張藝謀的英雄場面更大;是富麗堂皇的色彩嗎?張藝謀的英雄色彩考究,還寓意明確;是華美的服飾嗎?那張藝謀的黃金乳……好吧我不是來為張藝謀叫屈的。總之一部片子如果人物刻畫失敗,我們就只能看看它的風光了,這方面不論尼基塔還是張藝謀都很稱職。情節設定是人物刻畫的基礎,此片情節多,片時長,但是幾個關鍵性的情節比如決鬥、大鬧歌劇院,缺乏根本性的矛盾衝突,欠缺戲劇說服力,渲染的結果只能令人噴飯。還有這部影片的風格,主線是愛情悲劇,卻在大部分情節中強揉進鬧劇元素和誇張表演,但又不能貫徹到底,當安德烈被捕後,他的表情終於不再誇張,回復自然(象個男子漢了),簡也開始淚灑當場,影片風格被攔腰劈成兩半。並且愛情線與另兩條敘事線的風格始終不相融。一部影片在幾個主要方面都不能令人滿意,是否能稱為“史詩大片”?當然女主角茱莉亞·奧德蒙是個亮點,但她細膩優雅的風格並不適合戴假髮的交際花簡,而戴假髮的簡又篇幅過大,以至於她回到真實的簡卻不令人信服了。我還是更喜歡《秋日傳奇》里的她。

懸疑之七:俄羅斯在哪裡?

“這是一個不平凡的國家,所有的事情都走向極端”。在這部片子中,許多情節確實都走向了極端,但給人的感覺卻沒有因此而深刻,反而失真失笑。這是一個什麼樣的民族生存的地方?在一個初來乍到的美國人眼中,“俄羅斯充滿著驚喜”,然後影片就讓我們看到集市上歡快洶湧的人群,明艷的服裝,千篇一律的幸福笑臉,不時有聲音解釋說“俄羅斯是……”,“俄羅斯人是……”不是情節推動的歡樂與幸福情緒,而是臉譜化的呈現,不是影片中自然流露出的思想情感,而是膚淺的表白和自我表白,創作者的浮躁心態可見一斑。伴隨著感傷的愛情,是不搭調的鬧劇情節,讓人越髮狀態出離,疑竇叢生:俄羅斯人都是這樣神經大條?莫名的情緒持續高漲等同於熱情樂觀?情感放大到失真等同於深度刻畫?魯莽幼稚等同於可愛純潔?一個愛情悲劇需要用如此高調的調笑手段吸引眼球?這是什麼樣的俄羅斯,是美國人眼中的俄羅斯,還是俄羅斯人眼中能被美國人認同的俄羅斯?以前電影與小說中那個深刻、高貴、凝重又不失諧趣的俄羅斯呢?普希金、托爾斯泰、陀氏筆下的俄羅斯呢?

懸疑之八:西伯利亞理髮師真的存在過嗎?

如果你等到影片的臨近結尾,就會看到“西伯利亞理髮師”的真面目,龐大、怪誕、醜陋、囂張——那是一部機器,能頂三十名伐木工人的砍伐機,高處翻滾著恐怖的鋸齒狀尖牙利爪,代表著美利堅的機械文明,貨幣文明,但又怎么看怎么假,還假得讓人渾身不舒服。看著它轟隆隆地碾向俄羅斯壯美的大森林,不由得使人心頭髮顫。很難相信歷史上真有過這種機器,就算真有過,也不會是這種魔鬼樣吧。不過這個名字起得絕,與片中的情節橫衝直撞地砍向觀眾的神經,有異曲同工之妙。創作者以它命名,顯然想賦予影片一層深刻含義。看完影片,確實讓人感覺文化入侵比經濟入侵更可怕,更令人擔憂。