襄汾人物剪紙的風格和藝術特色

主題內容襄汾人物剪紙中的民情、風俗之作,多是體現喜慶、吉祥、長壽、勤勞等內容,反映了勞動人民希求幸福生活的精神需要。而較多的要算戲劇人物。這是因為戲劇是反映各個歷史時期的社會風情和倫理道德,甚受勞

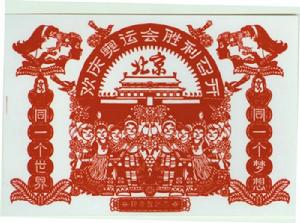

七旬老人情牽北京 妙手剪紙獻禮奧運

七旬老人情牽北京 妙手剪紙獻禮奧運襄汾人物剪紙的手法,是本著誇張與求實,寫意與裝飾相結合進行創作、刻畫

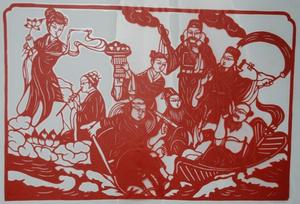

八仙過海

八仙過海 才女

才女襄汾人物剪紙絕大多數是戲劇中人物的“生、旦、淨、醜、末。”在人物刻畫與裝飾技巧上,又有獨特表現手法。古裝戲劇人物富有傳統特徵,對生、旦、淨、醜、末。”在人物刻畫與裝飾技巧上,又有獨特表現手法。除在頭飾和服飾上按戲劇情節加以刻畫、裝飾外,一般均同於上述男女面部表情表現手法,但“淨”、“醜”表現各有區別,“淨”的面部刻畫是:在眼下邊與鬢須之間劃一條弧線,在弧線中部再劃一個半月小圓圈,如《三顧茅廬》中的張飛,《二進宮》中的徐彥昭等。對“紅生”則在眉與額之間,向上劃一條弧線,如《三茅廬》中的關羽,《高平關》中的趙匡胤等。“醜”角塑造更為簡單,只用一條線把眼與鼻圈起來,以示圈內是白色。如《蝴蝶懷》中的董威,《櫃中緣》中的陶氣等。這些簡潔、明快、精巧洗鍊的塑造手法,充分說明襄汾人物剪紙,相似於戲劇、皮影,因為皮影的“淨”與“醜”基本上是以傳統戲劇臉譜進行刻畫而又簡化的,而襄汾戲劇人物剪紙的“淨”與“醜”則以最概括、最簡練、最集中的筆意進行刻畫,實為襄汾剪紙藝人傳統技法的絕招,令人拍案叫絕。

特殊表現手法或特技手法有襯托表現手法,對運用圖案花紋襯托主題思想,伴隨人物活動的道具,這樣的剪紙,在創作過程中也充分給予運用,達到精心描繪和巧妙安排的藝術效果。如《藏舟》一劇中的舟船,借用傳統水紋圖案,用陰剪的手法刻繪在船隻的下邊,看上去如船在浪中運行。又如《槐蔭樹》劇中對槐樹的處理,是以浪漫主義的手法,誇大幾片槐葉,分布於七仙女與董永之間及其頂端,既彌補了畫面中的空白,又達到了剪紙豐滿的構圖要求,達到主題思想與藝術形式的高度統一。

變形與構圖的表現手法變形是以突出主題,合誇張,為把一劇一畫的中心主題加以突出,運用“變形”的浪漫主義手法進行有變化的創作,如《走親戚》中的新郎,《無影簪》中的妲己等,皆把人物的頭誇大為全車的一半,使變形加誇張又不失其寓意,反突出了主題思想;再如在人物剪紙創作過程中,構圖與畫面緊緊依附於主題,使主題思想突出鮮明,如《三顧茅廬》一劇,則是以剪紙的“獨幅”形式進行構畫,劇中的孔明與劉、關、張三兄弟,以兩組分別進行表現,達到“三請”的主題思想,藝人們把孔明的茅廬巧妙地安排在三兄弟的頭頂上,從誇大的窗欞中突出這位經倫滿腹氣度不凡的風雲人物,又體現了劉、關、張求賢若渴,不惜屈降門下的胸懷,既予示出時間和劇情的變化,又湊成了構圖的完美統一,堪為襄汾人物剪紙的精品。

襄汾剪紙人物的源流

藝術是反映時代生活的產物。襄汾剪紙特點是以人物為主,而且絕大多數作品又是以戲劇人物為主。而戲劇人物的衣著裝束及其陪襯,更能探測出時代的早晚和特徵。因此從這點推理,從戲劇人物的衣著裝束里,去探究、尋覓襄汾剪紙的歷史源流。襄汾是晉南戲劇比較發達的地域之一,早在金元時代就有民間鐃鼓戲的出現,到元代是鼎盛時期。元代戲劇四大名家之一的鄭光祖就是襄汾人。鄭光祖創作了大量元雜劇劇本,並以他通曉樂曲的天賦,利用民間雜戲鐃鼓戲樸實單純的形式,配以平陽人激越高昂的噪調,改造為蒲州梆子最早的前身“勾腔”,被稱為“蒲劇之祖”。襄汾剪紙人物的服裝、頭飾、髮髻、鞋襪、綁裹等,都與元代風俗習慣相互有關;而且襄汾剪紙人物的裝束又與明代宮廷君、臣、奴婢,民間的農工商學的衣著幾乎完全相同,是與時代的脈搏息息相連,反映了時代的脈絡和信息。襄汾剪紙戲劇人物中有頭上梳著翹髮髻的小腳女人,戴瓜皮帽腦後拖著長辮的男人,還有荷槍持刀掌軍號的女兵。無疑是宋元明至清末民初的寫照。由此可以推斷襄汾剪紙最早可能出現於宋金時期,盛行於元代,歷經明、清、民國延續至今。距今約有將近700—1000年的歷史。

木板年畫襄汾剪紙人物的另一個源流是木板年畫。襄汾歷有“年之鄉”的稱譽,早在金元時期原襄陵、太平兩地雕刻、印刷木板年畫的行家已聞名於世,明清時代襄陵、太平的木板年畫作品已享譽三晉以至冀、豫和蒙古等地,可與天津楊柳青年畫媲美而銷行各地。現存丁村民俗博物館的《四美圖》,畫中四美女形象優美瀟灑,儀態風流婉麗,灑脫中顯得莊重,婉麗中透出自若,是現存木板年畫的精品,經專家鑑定,是我國年畫鼎盛時期的金代作品。襄汾剪紙人物的剪裁製作,實際也可說是木板年畫的翻版,剪紙人物是吸取年畫人物的形象脫胎而來,儘管一是用紙剪,一是用木雕,但人物的形象、態勢是互相影響、互相摹仿的。清代襄汾剪紙著名世家南梁 (鄧莊鎮的,不是陶寺鄉的)侯朝志的老房脊樑板上有:“道光十一年三月廿二日,主木人侯朝志,男長科、長有、長德……”的記載。據調查侯朝志建此老房時約四十歲左右,他的剪紙創作生涯約在清乾隆末年或嘉慶初年或稍後。除剪紙創作外,也兼年畫的雕板製作。直到清末民初,許多襄汾剪紙人物與木板年畫人物,相互媲美,取長補短,相互摹擬,形成襄汾剪紙人物的另一特色,構成襄汾剪紙的又一源流。

皮影人物和民間刺繡皮影人物和民間刺繡也是襄汾剪紙人物的又一源流之一。襄汾是戲劇之鄉,皮影是戲劇的另一種藝術形式,襄汾又是刺繡的勝地。長期以來,皮影戲受到戲劇的影響,成為襄汾人民喜聞樂見的藝術品種,幾乎老幼鹹宜、家喻戶曉,最受民眾喜愛。而刺繡又是襄汾人喜愛、擅長的工藝美術作品。在長期的相互影響、薰陶,彼此取捨借鑑中,剪紙更多吸取了皮影人物面部刻畫的特點,借鑑了民間刺繡人物的技巧,為剪紙注入了更生動、豐滿的藝術魅力,增添了藝術色彩,使襄汾剪紙人物藝術形象超俗脫凡,凌駕於襄汾諸種藝術之上,成為襄汾剪紙的佼佼者。幾年來,我們從幾位老藝人那裡獲得的情況來看,從民間工藝美術發掘、搶救所掌握的情況推斷,襄汾剪紙的重點產地有:古城鎮西街、襄陵鎮小城曲、大鄧鄉范村以及陶寺鄉的南梁村等地。而古城鎮的剪紙世家鄧森林的祖父鄧朝君自幼喜愛書畫,常為友人揮豪作畫,清光緒三年 (1877)遭年景,朝君攜子到江南賣畫度日。逃荒期間,奔走於江南大、小城市,承受江南民間工藝美術柔美細膩的風格,又加上家鄉皮影、刺繡的薰陶,立志回鄉之後,從事剪紙創作、刻制的藝術生涯。因此,他在剪紙創作方面,既受江南工藝美術的影響,又大膽吸取家鄉皮影戲人物、刺繡人物刻畫的長處與技巧,創作出獨具風格的剪紙人物藝術,形成刻工細微生動,眉目傳神,構圖別致完美,面部刻畫生動逼真,栩栩如生,突出了人物的喜、怒、哀、樂形象。形成襄汾剪紙的又一源流。

成就

總之,襄汾人物剪紙以其源遠流長的源流,獨特的藝術風格,精湛的藝術特色躋身於世界剪紙藝術之林,並且放射著獨特的藝術光彩,成為中華民族長期積澱的傳統文化瑰寶。在漫長的歷史長河中,為裝點、美化廣大勞動人民的生活,滿足人們的精神文明,豐富祖國和世界文化寶庫,做出了不可磨滅的貢獻。 許多專家指出:“襄汾人物剪紙是‘戲劇剪紙’、‘皮影剪紙”’,又說:“在所有人物剪紙資料中查對,沒有與襄汾人物剪紙風格相雷同的剪紙作品。”

賈福葵與襄汾剪紙

賈福葵先生積數十年的心血和汗水,經過辛勤發掘,整理創作,並經多次篩選、編撰出版的《襄汾百出戲曲剪紙集綿》一書,是集襄汾戲劇人物剪紙藝術珍品的集大成之作。幾乎囊括了夏、商、周、秦、漢以來迄於明、清所有朝代的代表戲劇故事。該書集剪紙作品與配詩及文字簡介相映成輝,受到海內外專家學者的高度關注與評價。此外,還有《版畫精品》、《百科花卉剪紙集錦》、《民間窗格》、《中秋月餅模》等書正在編撰中。

為了弘揚民族文化,參加國際交流,他的千餘件作品被紹到港台、日本、美國、羅馬尼亞等地區和國家。 1987年一1988年間,香港藝術代表團和日本東京藝術團先後來訪,存集襄汾剪紙六集。1989年11月在日本東京民話之會舉辦的學術交流座談會上與會代表收存《襄汾民間剪紙》三十集,並將簡介譯成日文介紹。1991年日本高知市博物館收藏花卉、戲曲人物、風俗剪紙二百餘幅,展出九幅,同年五月,美國加利福尼亞州民間工藝美術家蓋爾·羅西博土夫人專程來訪,表示要在美國給他出書,將他的藝術作品介紹到西方各地。

傳統藝術!