簡介

蘭州至公堂

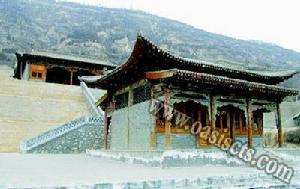

蘭州至公堂同治年間(1862一1874),陝甘總督左宗棠上書清廷,請求在蘭州設立貢院,獲準。光緒元年(工875年)貢院落成,當時地盤縱140丈,橫90丈,號稱可容納考生4000名,左宗棠題寫匾額“至公堂”。主體建築至公堂、衡鑑堂和觀成堂3座大殿保存基本完好,另有迴廊、廂房等。現占地4700平方米,建築面積3000平方米。

至公堂為鄉試取捨重地,其後有鑒衡堂,為鄉試閱卷之所,今為雲南大學圖書館。至公堂前原有明遠樓,樓前東西有號舍,“每號以八尺為度,捨得五尺,衢路三尺,高其檐,寬其壁”。屋內原為泥地,每逢風雨,一片泥水,後改以“蚌殼鋪地,使無涓泥”,道光六年(1821),又“均瓮以磚”。如此號舍,清末之時,竟有5000餘間,號舍四角築有高樓,以為監督之用。時號舍排列整齊,形如長巷,巷口設號柵,便於關鎖。號舍以千字文編號,每號住生員一人。入場後考三次,每次考三天,考生唱名入號,耗時終日,後鳴炮封門,交卷始開,三天吃住,均在號舍之中,而以敲鑼報時。按《重修貢院碑記》載,時“闈中無水,取食於翠湖,日需夫三百名,繞道上坡為艱,門禁啟閉,有時往往缺之”。後在貢院鑿井,水困稍解。今雲大會澤院內,仍有號舍40間,近年又整修一新,可窺見當年號舍風貌之一斑。

蘭州至公堂

蘭州至公堂主體

蘭州至公堂

蘭州至公堂今天的至公堂則是蘭大二院的大禮堂,而相距不遠的衡鑑堂則處境悲慘。曾在蘭州市的土地規劃中,以這處堂院的中心為界,分劃給二院及甘肅化工機械廠,一處古蹟被“破了肚”,保護自然也就無從談起。如今的衡鑑堂已成了一個堆放物品的倉庫,部分已經坍塌,它靠南的牆被一道磚牆一分為二。據蘭州市地方志辦公室副主任鄧明先生說,衡鑑堂與至公堂、觀成堂這3座古建築是清代甘肅舉院具有代表性的部分遺存。

景點介紹

蘭州至公堂

蘭州至公堂這幾乎是一處被人遺忘了的古老建築——至公堂,曾為清朝年間貢院鄉試的取捨重地、蘭州大學的前身,在經歷了百年的風雨剝蝕後,這個拆遷潮流下的劫後餘生者,終於有幸得到了工匠們的重視。“他們是永靖古建公司的匠人們,正在維修至公堂。”保全老梁說。至公堂一側的平房就是保全的值班室,平時,這座高大莊嚴的古建築緊鎖著雙扇木門,有些陰冷。粗壯的槐樹和零亂而又枝葉茂密的松樹,以及頑強的牽牛花等,將這座氣勢恢弘的古建築重重包圍。至公堂和堂前綠樹以及雜草被一米來高、底漆斑駁的鐵欄桿圍住,中間形成了一段綠蔭披拂的甬道,供人進出。

走近至公堂,這座高大的堂屋,記錄著滄桑的門板和被歷史湮滅但依然可辯的大梁彩繪,門廊里黑枯而滄桑的的那些雕樑畫棟以及風韻猶存的黝黑檐頭,仿佛都將人帶入那古老而高雅的世界。泛黃的檐角椽梢以及木質的刻花窗欞,還有人字架屋樑堅固而靈巧。觀其外部,至公堂的主體是完好的,幾年前在一場大風中坍塌的房頂後脊已被修復。它的後牆外則凌亂地堆放著青色方磚,還有被泥土弄髒的青筒瓦。

蘭州至公堂

蘭州至公堂再往東,與至公堂緊鄰著一排低矮的紅磚房,以北則是樓層並不高的家屬區,居住的大都是本院職工家屬。再往東還有一個形似至公堂般高大威嚴的古建築物,牆壁和柱子的顏色更顯陳舊,有的地方裂開了二指寬的縫子。芨芨草爬滿了房頂,鋼筋擰成的門栓上掛著一把鏽蝕的大鐵鎖。門前堆滿著各種廢舊建築材料,還有一面紅色底漆的大鼓。隔著寬寬的門板裂縫,可以看到裡面的木頭和屋架,還有幾張破舊的桌子等。儘管上面沒有標誌和文字記錄,但據長期研究蘭州地方史志的鄧明先生說,這個古建築的名字叫衡鑑堂。

走出的人才

蘭州至公堂

蘭州至公堂清廷陝甘分闈和甘肅舉院的興建,為當時朝廷選拔了大量的優秀人才,對促進蘭州乃至甘肅的科舉考試,開啟了甘肅一時之文氣,對甘肅文化教育事業起了積極的促進作用。光緒元年(1875年)秋,在新建成的甘肅貢院里進行了陝甘分闈後的第一次鄉試,應試者三千人,青年才俊安維峻中解元,光緒六年(1880年)考中進士,傳為一時佳話。光緒二年(1876年)左宗棠又奏準清廷允許甘肅每科增加10名舉人,自此每科鄉試,甘肅可考取40名舉人。此後,從光緒六年(1880年)至二十九年(1903年)甘肅舉院共選取646名舉人赴京參加會試,考中進士11名,其中蘭州地區考中31名進士,特別是光緒十八年壬辰科有同榜進士柴朴、孫尚仁、王樹中、劉積義等4人,光緒二年的丙子恩科、光緒三年的丁丑科、光緒六年的庚辰科、光緒二十年的甲午科、光緒二十四年的戊戌科、光緒二十九年的癸卯科,以上每科都有3名蘭州進士榮登皇榜,這在全國來說都是少見的。對地處西陲的蘭州來說,取得如此成績實屬不易。在這些蘭州進士中,既有抵禦外敵以身殉國的顏履敬,以死諫諍的御史吳可讀,“文壇泰斗”張國常,一代名醫秦霖熙,蘭州翰林、五泉山人劉爾炘,也有積極參與“公車上書”的王世相等一批與時俱進的精英人物。同時,陝甘分闈和甘肅舉院建立後興起的大批蘭州籍科舉人物,在典籍整理研究、文學創作、學術的交流傳播等方面取得了巨大成就,為弘揚甘肅優秀傳統文化做出了積極貢獻。因為在古代,科舉制度決定著一切,一個人要實現自己的遠大報負,必然要通過科舉考試的途徑來實現。無論升官還是發財,這是讀書人進入仕途的唯一途徑。為了甘肅、青海、寧夏的秀才們就近考試,省去盤纏路費,免去長途跋涉的勞苦就近實現自己的夢想,在這裡設立了舉院,增加了舉人的名額,同時許多讀書人因此有了實現夢想的機會。因此,說甘肅舉院推動了甘肅文化教育事業的發展,造就了一大批文化名人一點也不誇張。

相關信息

蘭州至公堂

蘭州至公堂高三醬肉

高三醬肉為蘭州的傳統名食,始由高彬吾在集各地傳統醬肉製作技藝精華的基礎上,精心研究,滷製而成。因高氏行三而得名,至今已有近70年的歷史,現主要在張掖路西端的福華軒專門經營。高三醬肉以肉質新鮮、色澤光亮,略顯透明,不肥不膩,芳香四溢而聞名遐邇。在製作時,先選用大豬身上肥瘦適宜的臂肉、腫肩肉或剔骨帶皮硬肋豬肉,烙烤至紅黃色,切成二三斤的長條,用馬蓮繩捆好,即可用泡過肉的血水煮肉。先加入適量草果、桂皮、花椒、桂籽、丁香、山茶、大香打包,再加入食鹽、紹興酒、冰糖、豆醬胚,用旺火煮肉至半熟後,再用文火慢煮,則醬肉嫩而不爛,濃味醇香,大有“龍涎麝臍難比其風”之韻味。

金城白塔

蘭州古稱“金城”,白塔是屹立於蘭州北山的一座七級八面的塔式建築,南臨黃河;雄偉的中山鐵橋橫跨黃河南北,蔚為壯觀。蘭州廚師精心構思創作的冷葷拼盤“金城白塔”,即巧妙地反映了這一雄偉奇特的蘭州景色。金城白塔的製作方法是:切開午餐肉,和白、黃蝦糕,擺成梯級平台;將午餐肉、鹽水豬肝和黃蝦糕改刀擺為“鐵橋”;用午餐肉、黃蝦糕、火腿、火灌腸製成塔座;將白蝦糕調成的“白塔”架於塔座上;再用蛋卷、肘花、鮑魚、叉燒、鹽水蝦、海帶絲等製成“草叢”,並以蘿蔔、雕花、香菜作葉,春茄圍邊即可。“金城白塔”造型逼真,色澤艷麗,口味多樣,實為難得的飲食“工藝品”。

交通

市內可以坐1路、85路、100路、101路公車到雲南大學站下車,進雲大校園即可看到會澤院樂在景區至公堂

遊覽

至公堂與會澤樓,是雲南大學校園內的兩座建築。比起新蓋的大樓來,它並不惹眼。然而,它卻與雲大,甚至整個雲南文化教育發展的歷史息息相關。

雲大的校址,原是明清兩代雲南的貢院,即全省進行科舉考試的總考場。據說,雲南的科舉考試,原先是借學堂或郡府舉行的,到明朝景泰四年(公元1453年),才單獨修建貢院,地點在城中“長春觀”旁,建院那一年的“鄉試”,考中者達55名,是雲南開科取士以來最多的一年。(見《景泰雲南圖經·新建雲南貢院記》)明弘治十二年(1499年),遷至保順門(北門)內,今天雲大校址。明末著名的大學士王錫袞,在這裡遭到殺害。過去,至公堂前側,曾有“風節亭”,表示對他的紀念。清康熙年間曾兩次重建、重修貢院,凡監臨、提調、掌卷、對讀、譽錄、密封、巡捕、醫藥,均各有室,另有東文場、西文場、北文場,考生的“號舍”4865間。(見康熙四十七年《重修貢院碑記》)而貢院院的中心建築至公堂和衡鑑堂。至公堂是決定考生命運的地方。衡鑑堂為評卷之地。雲大建校後,衡鑑堂改建為圖書館,至公堂則保留下來。1946年7月,李公朴先生死難經過報告會,就在這裡舉行,著名的詩人、學者、民主戰士聞一多,曾拍案而起,在這裡發表了鑠古震今的《最後一次的演講》。

蘭州至公堂

蘭州至公堂洮硯

與廣東端硯、安徽歙硯齊名,是久負盛名的中國三大名硯之一。其石料出自甘肅卓尼縣東北50多公里處的洮硯鄉喇嘛崖。花色品種有三邊雕花硯、池頭雕花硯、雜形雕花硯、自然雕花硯、素硯等五大類。價格40~850元。

蘭州砂鍋

蘭州砂鍋至少有六千至一萬年的歷史。共有砂罐、砂壺、煨罐、火鍋等20多個品種,最大者口徑一尺五寸,小者如碗般大小,以阿乾鎮與雷壇河所產為最佳。數千年來,蘭州人民不斷繼承並創新砂鍋製造技藝,生產的砂鍋堅固耐用,輕巧靈便,不裂不炸,別具特色。價格40~150元。

最佳旅遊時間

蘭州深居內陸,地處季風氣候區與非季風氣候區的過渡地帶,是典型的溫帶半乾旱大陸性季風氣候區,氣候乾燥,日照充足冬季漫長且較寒冷,雨雪少;春季轉瞬即逝,冷暖變化大;夏季短促,氣溫較高,但無酷暑;秋季降溫快。年平均氣溫9.3;C,年溫差和日溫差較大。去蘭州旅遊的人一定要備件厚外衣,以備不時之需。

附近景區

蘭州至公堂

蘭州至公堂相關詞條

蘭州至公堂

蘭州至公堂·莊嚴寺

·白衣寺塔