原文

薛譚學謳於秦青,未窮青之技,自謂盡之,遂辭歸。秦青弗止,餞於郊衢,撫節悲歌,聲振林木,響遏行雲。薛譚乃謝求反,終生不敢言歸。(選自《列子·湯問》)譯文

薛譚學謳

薛譚學謳注釋

薛譚學謳

薛譚學謳(1)謳(ōu):徒歌(無伴奏)歌唱。這裡指唱歌。

(2)於:向。

(3)窮:盡、完,用完。這裡指學完。

(4)技:本領。

(5)謂:以為,認為,自認為。

(6)盡:學盡,學完。

(7)遂:於是,就。

(8)之:代詞,指代上句中的秦青之技。

(9)辭:告辭,告別。

(10)歸:回去,回家。

(11)弗:沒有,不。

薛譚學謳

薛譚學謳(13)餞:用酒食設宴送行,設酒送行。

(14)郊:城外大道旁。

(15)衢(qú):大路,四通八達的路郊衢:郊外的大道邊。

(16)悲歌:慷慨悲壯的歌。

(17)振:振動。

(18)響遏行云:遏,阻止;阻攔,行雲,飄動的雲彩。形容歌聲嘹亮。

(19)謝:道歉。

(20)反:通“返”,返回。

(21)撫節:打著節拍。輕輕地打著拍子。

(22)於:在。

(23)言:發誓。

斷句

薛譚學謳於秦青/未窮青之技/自謂盡之/遂/辭歸/秦青弗止/餞行於郊衢/撫節悲歌/聲振林木/響遏行雲/薛譚乃謝/求反/終身/不敢言歸。文學常識

列子,戰國前期思想家,其人在《莊子》一書中屢次出現,其學說近於《莊子》,是先秦道家的重要人物。《列子》一書中不少篇目章節與《莊子》類同,此篇文字出自《列子·黃帝篇》,而《莊子·齊物論》中亦有一段文字與之相類似,義旨相同,而文字略減。啟示

這篇古文告訴人們學習是永無止境的,千萬不可有成功就驕傲自滿的心態,不要淺嘗輒止的學習,學習必須虛心、持之以恆。犯錯誤不要緊,知錯就改才是最重要的。不要因為有一點皮毛知識就驕傲自滿,要努力刻苦地學習,超越自我。因為學海無涯,永遠精進。

學習科學文化知識要虛心求教,要沒有止盡地學下去。不能驕傲自大,要知錯就改。

這個故事說明了學習必須虛心,持之以恆,不能驕傲自滿。同時這裡也給我們以啟示:一方面可以說恰當的正面教育可收到很好的效果。道理是從實際生活中抽象出來的,當反過來用它來指導學生實際時,就應具體化、形象化,教師的引導也要曉之以理,動之以情,針對往往容易產生自滿的同學,這樣的導嚮往往能使其看到別人身上的閃光點,使其客觀地評價自己和他人,讓其真正懂得如何做到全面發展,以及如何才能真正成為“四有人才”,進而激勵他們銳意進取的可貴精神。

讀後感

“薛譚學謳”全文的重心是刻畫人物秦青和薛譚。頌揚秦青的“視徒如子”和薛譚的“知錯就改”的好品質。秦青對待學生,寬容大度、仁愛和善,作者用最簡潔、洗鍊的詞字成功塑造出教師秦青的高大形象。其實,薛譚很厲害。薛譚不僅有“知錯就改”的大丈夫品質,有對真善美尤其聲樂藝術的執著追求的好德性,還有頭腦清晰、眼光銳利的藝術鑑別力。在混沌世界,尤其在銅臭熏天的年度,學生尋明師難;名師尋好學生更難。學生尋名師,其難難在必須長著一對銳眼。中國人病痛多,否則電視廣告就不會有那么多的藥物廣告。國人之眼疾,比如“紅眼病”、“勢利眼”,比比皆是。治療眼疾的藥,電視卻從無廣而告之的,可見此等眼病是無藥可治的癌症。“勢利眼”者便要“一葉蔽目,不見泰山”,何有拜會名師的緣分?薛譚聽見秦青激亢放歌,當即識辨出這是最高級的聲樂藝術,出於對藝術的真愛,所以斷然決定認錯,爭取返回秦青門下去努力學習真正的藝術。可惜,有太多太多的中國青年沒有藝術的鑑別力,渾渾噩噩地叫慣施煙霧的媒體輕易牽著鼻子乖乖的走,否則,哪來的“追星族”?何來如此之多的人痴目迷戀“十二樂坊”?什麼是“藝術鑑別力”?這是一個三言兩語不能說清的大學術題。我常對我的學生說,能“觀文辨人”者有望叩開聖潔的文學大門;可“聽音識人”者方可步入高雅的音樂之堂。這其實說及的也只是“鑑別力”的大海之一滴而已。名師尋覓“好學生”所必須具備的生理條件(比如,色盲不得學美術,耳背不得學音樂,骨骼欠佳不得學舞蹈),俯拾皆是,精神好(執著追求藝術又刻苦學習)的學生也不難找,名師要尋人格、品德好的學生,無疑大海撈針。為什麼會這樣?我不說,硬要說,我又要犯矛頭直指社會對特保“兒皇帝”放縱的揭短罪過。

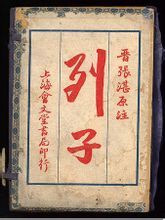

原著簡介

列子·湯問

《列子》

《列子》列子

列子,名寇,又名禦寇(又稱“圄寇”“國寇”),相傳是戰國前期的道家人物,是老子和莊子之外的又一位道家思想代表人物,鄭國人,大約與鄭繆公同時。黃帝老子,主張清靜無為。列子終生致力於道德學問,曾師從關尹子、壺丘子、老商氏、支伯高子等。隱居鄭國四十年,不求名利,清靜修道。主張循名責實,無為而治。先後著書二十篇,十萬多字.今存《天瑞》、《仲尼》、《湯問》、《楊朱》、《說符》、《黃帝》、《周穆王》、《力命》等八篇,共成《列子》一書,均已失傳。其中寓言故事百餘篇,如《黃帝神遊》、《愚公移山》、《杞人憂天》等,篇篇珠玉,讀來妙趣橫生,雋永味長,發人深思。後被道教尊奉為“沖虛真人”。