名字由來

蓮花保寨

蓮花保寨據說,明末時期,飽受戰亂之苦的村民在半山腰的凹槽里修建防御寨子時,發現這裡的地面上有很多類似蓮花狀的凹坑和印痕,因而這個地方又叫蓮花保寨。

關於蓮花保寨的寨名,當地人有一種說法,是因為寨子裡刻了很多石蓮花,石壁上有,地上有,竟然連頭上的天壁也有,朵朵蓮花無不形神兼備。蓮花是吉祥的象徵,當地人把此地當成風水寶地,因此在這裡踞險築寨,取名“蓮花保寨”,意為蓮花保護著的寨子,這裡也成為老百姓或官商躲避戰亂的地方,當然也成了歷代兵家的必爭之地。

還有一種猜測,蓮花保寨與白蓮教有些聯繫,白蓮教在窮苦下層民眾中廣招信徒,在四川影響頗廣,所以很有可能蓮花保寨就是白蓮教的一個據點。

歷史

神秘的蓮花保寨

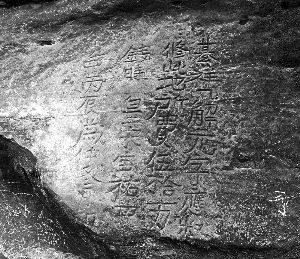

神秘的蓮花保寨蓮花保寨第四間寨室的石壁上一處百餘字石刻刻有:“綦祥乙解元字應和,修此地所費伍拾萬錢,時皇宋保佑四年,丙辰歲仲冬三月四日。”從這個石刻看來,並非是清同治元年所建,它的歷史應該上溯到南宋末年。也就是說,蓮花保寨的出現,與重慶其它地方的防禦軍寨(如合川的淶灘古寨,潼南天保寨)幾乎是同一時期的建築。

在石壁的另一處還有百餘字的石刻,為清道光十九年(1840年)太學丹泉吳世禧所書,上面記載了這樣一個軼聞:當年綦江縣的羅星等25個修志人員,一起到郊外尋幽訪古,當他們發現此寨後,如獲至寶。而碑上更多記載的卻是該寨後來所起到的作用:蒙軍入川時殺掠成性,川內民眾躲避戰亂,便踞險而築此寨,以為避亂之所。

地處川黔古道旁的綦江,很早以來就是歷代兵家必爭之地,同時也成了一個是非之地。

南宋末年(1258年),蒙軍入川,所向披靡,號稱兩年血洗中原的蒙古大汗,卻在合川釣魚城受阻,釣魚城保衛戰長逾36年,被歐洲人稱之為“上帝折鞭之處”。

元朝末年(1363年),農民起義軍首領明玉珍在重慶建立大夏國,年號天統,是年為大夏天統元年。這一年,南平綦江長官司改為綦江縣。明玉珍起義,“西營八大王”張獻忠反主轉戰,白蓮教活動日盛,清代貴州土司爭權占地,直到近代的軍閥混戰。

戰亂頻仍,綦江城備受摧殘,幾毀幾建,百姓民不聊生,到處躲藏。像蓮花保寨這樣踞險而建的山寨,自然就成了躲藏偷生的好地方。

蓮花保寨修築的年代,應該是南宋末年,而寨門落款“同治元年五月十八日”,或許是再次擴建蓮花保寨的日期。

設計

蓮花保寨要建在半山腰的原因是老瀛山丹霞地貌地質層給古人借勢造寨提供了先決條件。古人十分善於因地制宜,藉助天然岩洞造寨,以險而居,再修築防禦工事,成為戰亂年代安居的好地方。

蓮花保寨構建在馬蹄形山腰絕壁的凹槽內,寨子沿著山形的走勢而延伸近700米。站在崖邊向下探望,山寨距地面有近400米。

山寨沿絕壁呈水平走勢,中間以數道小寨門相隔,房房相隔,又互為相通,每道門兩側有放置頂門槓的凹石槽,這些凹石槽至今還保留著,可見當時寨門把守之嚴。

每兩道寨門之間就是寨室,每間寨室寬處有六、七米,窄的地方不到兩米,寨室空間高度大約有兩米,石壁上當年用來引山水而拓下的槽溝和用於做檐木的樁孔歷歷在目。蓮花保寨現存有8道寨門,寨室大小6間,有的寨室里還保留著殘破的水池、石磨和搗米用的石器。

故事

張獻忠煙燻蓮花保寨

關於蓮花保寨,當地還有一個與張獻忠有關的故事。話說當年張獻忠進四川到綦江府征糧草,蓮花保寨里的人極不配合,還拚命抵抗。張獻忠一怒之下,命手下找來乾柴、乾草,再合著辣椒、胡椒之類嗆人的東西,然後點燃,借風勢將煙霧灌入蓮花保寨中。據說煙霧熏了七七四十九天,寨里的人終因受不了煙燻而繳械投降,當然也有寧死不屈的好漢,從懸崖上跳入深谷而亡。也就是這次之後,蓮花保寨日漸破落,再也沒有人敢去居住了。

恐龍足跡群

2003年5月,綦江縣國土房管局在三角鎮一帶考察地質災害時,發現這裡的蓮花印不同尋常。經專家現場鑑定,這些蓮花狀痕跡是恐龍足跡。

2009年6月13日,由美國猶他迪克西州立學院自然科學系教授傑瑞德·哈里斯、中國地質科學院地質研究所專家邢立達和重慶自然博物館專家組成的“中美科考隊”,對蓮花保寨進行了科學考察。

科考隊發現,這些腳印至少分布了5層,每層之間相隔約2米高,腳印總數至少有一千多個。從腳印的長度來看,最短的11厘米,最長的35厘米;從腳印的形狀看,有三趾形的,有梅花形的,也有圓盤形的;從步幅上看,最大的達到1.6米。他們推測,當時生活在這裡恐龍體型大的可達20多米長。

這些分布在140平方米範圍內的恐龍足跡群,是西南地區發現的白堊紀中期最大規模的恐龍足跡群,它隸屬於甲龍類、鳥腳類和獸腳類這三大類,其中的甲龍類足跡為中國首次發現。

專家考察後稱,這些恐龍腳印分為四大類,即捕食類恐龍腳印,大恐龍帶小恐龍類腳印,跛子恐龍類腳印以及打鬧類恐龍腳印。他們還推測,這些恐龍生活在距今(2011年)約1.4億年前後。當時綦江是一片廣闊的湖泊,恐龍群生,後來由於地殼發生變化後才形成了這些高山。

2009年5月,綦江被國土資源部批准為全國首批國家級科普基地之一。這些腳印將“住”進已建成的綦江縣地質科普博物館,採取聲光電的形式,讓市民穿越歷史時空,感受恐龍時代的生活情景。