項目啟動

簽字儀式

簽字儀式中方將與相關國家及非盟加強溝通協作,充分發揮中非金融機構的融資功能,也歡迎域外第三方機構積極參與,實現互利共贏。

央視網訊息:我們相信蒙內鐵路這條象徵肯中友誼的“世紀鐵路”,能為肯亞民眾的生活和這個東非國家帶來巨大改變。央視網訊息:我們相信蒙內鐵路這條象徵肯中友誼的“世紀鐵路”,能為肯亞民眾的生活和這個東非國家帶來巨大改變。

項目意義

蒙內鐵路

蒙內鐵路蒙內鐵路是肯亞近百年來新建的第一條鐵路,將進一步完善東非鐵路網,增加東非國家的運力,推進東非地區的互聯互通和一體化建設,促進各國經濟發展。各國感謝中國的幫助和支持,將與中方齊心協力儘早建好這一鐵路,造福本地區人民。

項目建設

蒙內鐵路

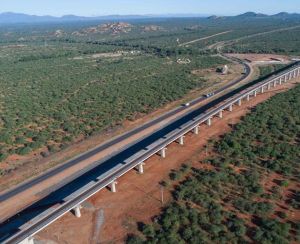

蒙內鐵路2014年5月11日,中國總理李克強與肯亞總統肯雅塔以及來自東非其他五國的總統或外長,共同見證了蒙巴薩-奈洛比鐵路相關合作協定的簽署,涉及金額38.04億美元。蒙內鐵路是肯亞獨立以來的最大工程,是肯亞百年來建設的首條最長新鐵路,將全部採用“中國標準”製造。

該項目正線全長480公里,採用單軌,為內燃機系統,設計客運時速120公里、貨運時速80公里,該項目將採用中國國鐵一級標準進行設計施工。該鐵路建成後,蒙巴薩到奈洛比將從目前的10幾個小時縮短到4個多小時。該鐵路最終將把肯亞與東非內陸國盧安達、烏干達和南蘇丹連線起來。

中國機車首次出口肯亞

2014年6月30日上午,中國中車旗下的大連機車車輛有限公司舉行首批出口肯亞機車交車儀式。該批機車共13台,以東風4D型機車為原型設計,同時兼顧當地的運用環境進行了設計和最佳化,最高運行時速100公里,機車將服務於蒙內鐵路施工建設。

從東非最大港口蒙巴薩到肯亞首都奈洛比,沿著英國人100多年前修建的陳舊“米軌”,一條由中國承包建設的現代化鐵路正在快速鋪開。作為首個海外全中國標準鐵路項目,蒙內鐵路已經完成過半,並在屬地化管理、技術轉移、環境保護等方面獲得多方好評。

“截至8月15日,蒙內鐵路已完成路基工程超過245千米,完成過半,占全線總量56%以上;橋樑工程已完成50%,涵洞已完成63%,制梁制枕生產穩步進行,全線試鋪架工作計畫於2015年11月份啟動。”中國路橋工程有限責任公司副總經理李強表示,由於各項工作進展均比原計畫提前,整條鐵路有望提早竣工。

由中交集團總承包,中國路橋承建的蒙內鐵路,全長480公里,於2014年12月開始動工建設,契約總金額逾38億美元,工期5年。肯亞總統烏胡魯·肯雅塔今年5月在視察該項目時表示,這是肯亞在過去半個多世紀裡興建的最大基建項目,預計將創造數萬個就業崗位,促進肯亞經濟增速從5.8%升至8%。

專家表示,作為東非鐵路走廊的第一段,蒙內鐵路“中國標準”的確定與實施,將直接影響後續近3000公里鐵路建設,為中國的技術、產品、裝備輸出打開了大門。

據介紹,肯亞就業率只有50%左右。為促進肯亞當地就業、加快技術轉移,蒙內鐵路建設過程中大力加強屬地化管理。截至目前,項目聘用當地員工達2萬餘人,占總員工90%以上,高峰期當地雇員達3萬人;累計培養各類鐵路施工及管理人才達1500人次。

“我們希望不僅完成鐵路工程硬體的良好建設,更注重鐵路工程技術和管理經驗等軟體的完整移交,實現‘中國標準’真正為肯亞人所用。”李強說,“造福當地、與其互利共贏才是最終目標。”

蒙內鐵路需要穿過多個肯亞國家公園,無疑對環保提出了更加嚴格的要求。據介紹,根據肯亞野生動物保護局提供的動物行走路線,蒙內鐵路專門設定了14處動物通道、600處涵洞和61處橋樑供動物穿行,另外在公園和濕地路段設定防護柵欄,防止動物爬上鐵路被貨車撞到。

“鐵路是我們多年的夢想,它不僅給我帶來了工作,以後還會將港口的貨物源源不斷地運往非洲各個國家,使公路不再擁堵,各種商品的物流成本大幅降低。”在蒙內鐵路工作的當地人索菲婭·凱庫說。

據貸款提供方中國進出口銀行相關負責人透露,為充分發揮蒙內鐵路的作用,肯亞將在首都奈洛比設立“內陸港”,使奈洛比以遠貨物可經火車運至奈洛比後再進行清關,同時為使用者提供更加優惠的清關和倉儲條件。

專家表示,中國鐵路“走出去”的步伐還剛剛開始,如何獲取訂單並最終實現與所在國互利共贏,是對中國企業及金融機構的一大考驗。

在中國國際經濟交流研究中心諮詢研究部副部長王軍看來,企業和銀行承接海外鐵路項目時一定要契合當地的實際需求,做好有效規劃和設計,提高其未來的運營效果,從而樹立中國品牌,實現更多可持續發展。

解碼鐵路

鐵路周邊

蒙內鐵路

蒙內鐵路察沃國家公園旁邊的路段,近千名黑色和黃色面孔在此圍等,肯亞和中國兩國國旗等待升空。如此隆重的儀式,是為了迎接直升機上的肯亞總統肯雅塔的出現,不過不是等待總統來看動物,而是等其視察一段嶄新的鐵軌。

這是肯亞歷史上首次出現1.435米寬的鐵軌。這條寬闊的新鐵軌旁,是英國人於百年前修建的1米寬的米軌鐵路,如今已陳舊破敗、雜草叢生。此番情景令觀者對一個世紀前後中、西方在非洲的角色轉換而不勝唏噓。

這條長達485千米的新鐵路,連線肯亞最大港口蒙巴薩與首都奈洛比,是中國目前正為東非多個國家修建的“東非鐵路網”的開端;也是繼坦贊鐵路之後,中國援非的最大規模鐵路項目的起點。由於耗資與工程量巨大,該鐵路建設的一舉一動都頗受國際輿論關注。

不過,與上世紀60年代不同,蒙內鐵路修建的背景已不再是純政治需求主導下的全額贈送,而是承接中國企業“走出去”的商業浪潮,以及中國試圖擺脫西方一些人所稱的“新殖民主義”,進而推廣自身影響力的嘗試。

對於正在浩浩蕩蕩地走進非洲市場的一批批中國企業來說,有能力建造大型交通運輸基建工程的,無疑是中國國企。這些國企所代表的中國速度和中國模式,正與有著英國殖民傳統的非洲式民主生態,發生著種種激烈而有趣的碰撞。

備受期待

備受期待的政績鐵路

雖然在蒙內鐵路的中間點——察沃路段的500米鐵路已經成功鋪軌,但這並不意味著這條鐵路即將開通,而只是一個暫時存在的實物樣本。

“總統只是來看一看,以後這段鐵軌是拆掉重建還是保留,還不清楚。”為了這個迎接儀式,該路段的中方員工們忙活了大半個月。

肯亞現任總統肯雅塔是該國1963年建國以來的第四任總統,在多黨共同執政的政治生態中,他保有罕見的強勢作風和政治魄力。2014年12月,他曾卸下總統一職,以個人身份親赴國際刑事法庭(ICC),應訴後者對其反人類罪的指控,並成功勝訴,引發一片讚譽。

據說肯雅塔本人非常重視這條鐵路,每3個月就會召集全國各個相關部門以及中方副總級別以上的負責人聚在一起,專門討論解決這條鐵路面臨的問題。先看實物樣本的要求就是總統本人提出的。

建設意義

素有“東非領頭羊”之稱的肯亞,地處東非沿海,是整個東非海陸空交通運輸的重要樞紐,其印度洋畔的蒙巴薩港的貨運量年年高升,2014年達到2400萬噸——所有運往肯亞、烏干達、南北蘇丹、盧安達、剛果(金)、蒲隆地等東非國家的物資,都要經由蒙巴薩港和肯亞首都奈洛比。蒙內鐵路建成之後將成為最主要的運輸路徑,也因此被譽為整個東非鐵路網的“咽喉要道”。

此前,這條“咽喉要道”依靠的是百年前英國人在此修建的米軌(即指1000毫米以及小於1435毫米大於1000毫米的軌距),儘管當年該鐵路竣工時的剪彩照片和紀念物,仍在首都奈洛比一家鐵路博物館內收藏展覽,但這條米軌本身正漸漸被遺忘——如果現在問當地人如何從蒙巴薩前往奈洛比,答案往往只有兩個選項:8小時的長途汽車和不到1小時的小型飛機。

由於米軌鐵路嚴重老化、故障不斷,且時速過慢(僅有30公里/時)、運貨量少等原因,近十年來該鐵路已經難以達到肯亞以及東非各國對物資的運輸需求。

現今更多的物資是通過大型貨櫃汽車運輸,穿梭於蒙巴薩港至奈洛比之間的109國道,運輸成本較高,且該國道僅有2個車道,整日交通擁堵、負載累累,甚至經常出現大型貨車翻車事故。

從肯亞目前的城市面貌和經濟發展水平來看,這裡與上世紀70年代的中國十分相似,但是近年來,其經濟發展勢頭迅猛,GDP增長速度保持6%左右,甚至超過非洲最先進的國家南非。為了進一步促進經濟發展,肯亞亟須完善基礎設施建設。早在5年前,肯亞政府就有了新建蒙內鐵路的構想。

“競標這條鐵路的外國公司很多,但是肯亞總統肯雅塔偏好中國。”據當地一位資深媒體人介紹,國際刑事法庭控告肯亞總統一案,一度令肯雅塔在西方媒體上飽受批評,“這也會影響外國公司對蒙內鐵路的投資,但是中國人似乎不太在乎這些。”

開工建設

蒙內鐵路

蒙內鐵路其中地處整條鐵路中間點的察沃路段,為最早動工的施工點。在該路段現場,標有“中國”字樣的建築營地、大型挖土機、卡車排列有序,多個段列的鋼軌各就各位。如果不是一群黑人勞工在地基上拿著鐵鍬在工作,很難讓人辨認出這是在非洲大陸,而不是在中國。

截至2015年1月下旬,該鐵路開工短短5個月,動物成群的草原上就出現了一段嶄新的500米鐵路。這在當地人眼中,可謂“迅雷不及掩耳之勢”。

如這一小段樣本的建設速度一樣,整條鐵路的完工進程一再提速。據了解,該鐵路原計畫工期5年,但由於肯亞將在2017年迎來下一屆總統大選,所以總統本人希望能儘快完成這項政績工程——到時候自己能坐在新火車上,為爭取連任而沿路拉選票。為此,整個工程需要在3年內提前完工。

中國官方也同樣非常重視蒙內鐵路。2014年5月,國務院總理李克強在訪問非洲之際,與肯亞、烏干達、南蘇丹等東非4國領導人共同簽署了貸款協定,該耗資38億美元的鐵路項目,其中90%由中國進出口銀行提供信用貸款,而肯亞也將設立專門的海關稅種基金進行還稅擔保。2015年1月中旬,中國外交部長王毅在訪問肯亞時,也對該項目的落實表示關切。

在中、肯雙方官方的高規格關注下,承建方中交集團被要求“只許成功、不許失敗”,而且要打造“百年精品工程”。

儘管有雙方政府的支持,但這項光榮而艱巨的任務在具體執行中仍面對重重阻力。不過,阻力並非來自肯亞落後的經濟發展水平,而是源於相對之下似乎過於“超前”的民主制度。

征地持久戰

“Areyouthelandowner?”(“你是土地所有人嗎?”)

“Whatdoyouwant?Ajob?Food?Ormoney?”(你想要什麼?工作?食物?還是錢?)

“OK,Ipromisetogiveeverythingyouwant,justsignthiscontract.”(沒問題,我保證你想要的一切都能給你,把這個契約簽了。)

“TomorrowIwillgivethethingsyouwant,nowletusdofirst.Ok?”(明天我就給你,現在先讓我們開工,好吧?)

這是中企員工顧連清為處理征地問題而專門梳理的一套英語對話。

“征地”是蒙內鐵路首先面對的難題之一。雖然肯亞的城市面貌會讓人回想起上世紀70年代的中國,對基礎設施建設有迫切的需求,但在這個土地私有化的國家,不會看到像中國那樣在大街小巷畫滿“拆”字的場景,也不會聽到和強拆有關的新聞故事。

哪怕此項目得到總統的支持,也並不意味著地方會絕對服從中央的行政命令。肯亞各郡(相當於中國各省)郡長由當地選民選舉產生,並非總統任命。因此,對於當地郡的土地徵用,總統並沒有直接管轄權——這就意味著上級的行政命令無效,地方官員更在乎地方上的意見。

Kwale郡的各村村長、地方議員、警察局長、郡長會像電視上英國下議院充分辯論的形式一樣,就該路段的就業、安全及環境保護等議題進行長達5個小時的討論;郡長也格外在意當地村民是否支持其決議。

根據中肯雙方簽訂的契約,蒙內鐵路沿線所徵用的土地,均由當地政府進行征地賠償和解決。但現實中,肯亞政府正像改革開放初期的中國一樣,面對財政短缺的窘境,以至於大部分征地補償費用無法落實到當地居民手中。

為了更快地推動鐵路動工,有時中方企業不得不介入其中。但在無法發揮社會主義制度“集中力量辦大事”這一優越性的肯亞,中方企業為鐵路沿線爭取每一塊土地,都可謂是一場戰役;由於征地將伴隨整條鐵路工程的建設,因此“戰役”可以說是曠日持久。

由於征地問題的牽絆,自去年9月以來,全線480千米的9個路段,僅有3個路段開始施工,除位於中間點的察沃路段因地處察沃公園鮮有居民,已經成功鋪軌外,鐵路兩頭的奈洛比南部市區路段和蒙巴薩港口路段推進艱難。就在《鳳凰周刊》記者沿途採訪的一周之內,就發生多起征地糾紛。

在奈洛比南部市區路段,數十名黑人村民湧入鐵路施工現場,站成人牆,阻礙施工正常進行。“當地村民認為我們與政府勾結,借修建鐵路為由,破壞他們的土地財產。”中方員工黃鑫在接到現場同事的電話後,一臉無辜。

在蒙巴薩港口路段,為了儘快推動施工,標段工作人員則親自上陣。一名正在施工營地工作的不具名中方員工回憶說,中國當年新聞上曝出的應對“釘子戶”的極端案例,是在賠償價格難以談攏的情況下,趁戶主不在家時先強行拆毀其房屋,在戶主無奈之下進行談價。但在肯亞,卻“不可能這么乾。畢竟國企代表著中國形象。”

在“時間緊、任務重”的壓力下,“溫柔而簡單”的解決方法,最後就只剩下一個——花錢。於是,就有了前面那段“標準對話”。顧連清說,這一套應對在大部分情況都能奏效,“畢竟他們太貧窮。”

但例外仍然存在,最著名的當屬“遺產屋之戰”。從奈洛比出發向蒙巴薩方向,開車1小時,即到達一座建築風格特殊的遺產屋,其所有者是半世紀以前到肯亞定居的美國人阿藍(AlanDonovan)。現年70歲的他用大半生時間遊歷非洲各國,收集各種非洲藝術品,珍藏於此,供世界各地遊客參觀,故名“遺產屋”。

在他世外桃源般的院子裡便可以看到英國人建造的米軌鐵路,以及草原上奔跑的各種動物。按照蒙內鐵路的設計路線,鐵路需要穿過遺產屋。阿藍自2014年初就接到了中方企業想要征地的要求。

然而,“遺產屋之戰”的困難程度超過中方企業的想像。自2014年2月至8月,肯亞各大媒體對阿藍的遺產屋進行了報導,諸如《在關門前快去看看遺產屋》《營救遺產屋》等標題鋪天蓋地。在接受記者採訪時,阿藍介紹其遺產屋為肯亞國家遺產項目地,其所有藝術品已捐給美國一所大學進行非洲文化研究。除使用媒體曝光戰術外,阿藍還對征地賠償提出了“天價”。

由於難以承受社會輿論壓力,中方最終以修改路線而告敗。

儘管中方企業正在使盡渾身解數,但讓他們感到難以理解和接受的是,自己經常被“牽連”成為被告。2014年11月中旬,據當地《商業日報》報導,最高法院宣布叫停了一段鐵路的建設;一位名叫Musimba的土地所有者因為沒有接到征地通知和賠償,將國土局和肯亞鐵路局告上法庭,在一審中,國土局敗訴,因而部分鐵路建設暫停。由於中方是鐵路施工方,也被作為第三被告,應訴法庭。此案一直懸而未決。

儘管中交集團已經在肯亞打拚30年之久,但對當地法律環境仍顯得十分不適應,在記者採訪期間,多位上級領導除對此表達無奈外,並不願意多談官司細節,態度保守,即使明白只是受牽連,也儘量迴避,好像“作被告始終是一件可恥的事情”。

“但這在肯亞很正常。這是一個不論大事小事都習慣上法庭去解決、上至總統下至平民百姓都有可能成為被告的法治國家。”一位名為詹姆斯的當地黑人司機笑著解釋說,當地法庭可算是最為忙碌的官僚機構,每天從早到晚,排隊等待案件審理的人絡繹不絕。

硬啃環保骨頭

已經鋪軌成功的察沃地段,有著當地著名的察沃國家公園。獅子、大象、斑馬、羚羊、長頸鹿、水牛、鴕鳥、狐獴、野豬,還有許多即使是非洲人都不太熟悉的動物,它們的生存、繁衍、遷徙以及生態系都需要考慮在內,成為擺在施工中企面前的另一道難題。

就像在十年前中國建設青藏鐵路時需要考慮照顧藏羚羊一樣,中方企業為動物們想出的方法,就是建設動物通道,供其穿梭;不同的是,由於要考慮長頸鹿的特殊高度,多個通道需要建設到7米以上。目前,建設動物通道的構想已經獲得了當地環保部門和察沃國家公園的認可。

肯亞雖然落後,但當地人眼中對環保的重視程度令中國人意外。作為可觀看動物大遷徙的旅遊勝地,肯亞對環境保護的重視聞名全球:其憲法規定,享有健康的環境是每個公民“不可剝奪的權利”,同時,“以健康環境支持經濟發展並實現減貧”的願景,也明確寫入了肯亞國家2030年遠景規劃。

而早在上世紀70年代,聯合國環境規劃署便將總部設在肯亞首都奈洛比,是全球僅有的兩個將總部設在開發中國家的聯合國機構之一。2014年6月首屆聯合國環境大會也在此召開。

肯亞環境與礦產資源部環境秘書艾麗斯·考迪亞在接受中國媒體採訪時曾表示,“正是由於聯合國環境規劃署潛移默化的影響,在肯亞這個非洲國家中,無論是政策制定者、民間社團還是普通大眾,都對環保充滿熱情”。

“在肯亞,做建築工程要是得罪了環保局,那就玩完了。”蒙內鐵路蒙巴薩港口段的肖明對此印象深刻。自去年5月份該鐵路貸款協定簽署之後,沿線就開始選址建設施工營地。“無論沙、土、草、樹,工程需要動任何自然植被,都要事無巨細地先向環保局申請,施工前後還需要其來審批。這項程式沒法繞行。”為此,在近半年時間裡,僅蒙巴薩港口標段就已經與環保局來回打交道數次。

2015年1月,蒙巴薩港口圍海造田建設碼頭鐵路段的“紅樹林項目”終於通過環保局審批。

位於印度洋岸的蒙巴薩港,歷史悠久、海景優美。據歷史資料記載,15世紀鄭和下西洋時曾途經此地;而如今,但凡去過的中國遊客,都對那裡藍天碧海和金色沙灘讚嘆不已。

在港口泊位旁邊,一大片紅樹林紮根海灘,長勢繁茂,是熱帶地區陸地與海洋之間的特殊生態系。然而,按照蒙內鐵路的設計,為了更便捷地將海運來的物資直接運上鐵路,該片紅樹林所在區域需要被填海造田,鋪上鐵軌。

工程師季公奮指著圍海造田的圖紙,在介紹完未來的施工方案後,起身指向那片紅樹林,無奈地說,“從遞交申請,到環保局反覆開評審會這個過程就花了半年時間。”最後,在中方答應修建完鐵路後將重新復植紅樹林,才通過環保局的審批。

不過據透露,蒙內鐵路的中方施工人員其實尚不清楚如何復植紅樹林,但是“得先答應環保局再說,畢竟工期壓在這裡。”

對於不熟悉當地環保法規、甚至連英語溝通都成問題的中方員工來說,要經常和這樣至關重要的政府部門打交道並不容易。為此,中國企業專門聘請了當地的環保諮詢公司負責與環保局對接。

黑人小伙喬治(GeorgeBagwasi)是非洲廢品與環境管理中心的工作人員,常駐察沃標段營地,負責這一標段的環評工作。他向記者展示了一份圖文並茂、裝訂精美的報告,猶如一本研究生畢業論文。這份不久前剛剛完成的長達一百多頁的英文環境評估報告,詳細說明了察沃路段建設對當地環境的影響。在諸多中方員工眼中,“這套所謂的民主程式走得像模像樣。”

黑人勞工

三萬黑人勞工怎么管?

工地現場,英語不好的中方管理人員只能用手比劃著名,對著手拿鐵鍬的黑人勞工喊“You,You,You;Go,Go,Go.”(“你,你,你;去,去,去。”)或者乾脆將中、英文混合起來說:“YougotoDakeng.”(“你去大坑。”)“人家能聽懂什麼是大坑么?”這些令人哭笑不得的說法讓描述這一場景的中方員工都替黑人朋友感到費解。

鐵路沿線營地的黑人員工不在少數,僅在察沃標段的施工現場就有近百名。據中方工作人員介紹,目前已經僱傭了兩千多名黑人員工。中方承諾建造蒙內鐵路要徵用三萬肯亞當地勞工。想像一下,如果這三萬名黑人勞工沿鐵軌一字排開,將有一萬米長。這是目前為止中國在海外項目中使用當地勞工的最大規模。

但這很難說是中方企業的主動選擇。中、肯雙方在該鐵路建設前後長達一年的時間內反覆協商,最終確定聘用中、肯勞工比例為1:10。而根據中方估算,在建設高峰階段,需要3000名中國工人,也就意味著需要僱傭三萬肯方員工。

梳理當地媒體的報導不難發現,這源於當地促進就業的迫切要求。肯亞的人口總數超過4000萬,人口結構年輕化,但失業率卻高達40%。即使是在首都奈洛比,也不時可見一些無所事事的年輕人躺在街邊的草坪上曬太陽。《鳳凰周刊》記者在當地採訪時注意到,只要有華人聚集,就時不時有年輕黑人前來搭訕,打聽找工作事宜。如該鐵路項目招聘更多的當地勞工,則可為當地疏解就業壓力。

儘管有知情人士透露,最終很可能只是聘用當地勞工三萬“人次”,而非三萬人,但如何管理如此眾多的黑人勞工,對中方企業來說,難度可想而知。

人力資源管理離不開溝通這項基本要素。但這對於中方管理人員來說,並不容易。肯亞的官方語言是斯瓦希里語和英語,在這裡只要上過國小的人就懂英語,所以肯亞大部分當地人都懂英語,這為國際化交流降低了不少門檻。

這個門檻,對於中方企業的上層領導並不難,但是對很多在工程現場指揮管理的中方員工來說,還是不好跨越。儘管也有部分中方員工已經開始學習當地斯瓦希里語,但顯然只是鳳毛麟角。

在工地現場和營地,除黑人司機外,很少看見其他黑人員工與中方員工交流。而每當記者上前用英語採訪營地黑人勞工時,他們便立刻從“沉默的大多數”瞬間展現出黑人的天性,變得活躍而侃侃而談。

除了性格熱情洋溢外,當地黑人的另一大特徵是追求眼下的快樂。一個典型例子是,當地人不怎么有存錢的習慣,大多數情況下是拿到工資就消費。

面對這樣迥異的價值觀和消費習慣,中方僱主為了保證工作效率,只能實行按小時付費。當地《勞工法》對勞工的工作時間和權益有著翔實的要求,工作日超過8小時的部分,工資按1.5倍結算,節假日加班則為2-3倍工資。受到英國殖民歷史影響,當地大部分勞工也有著很強的法律維權意識,像民工跳樓討薪這樣的新聞則極少出現。

就蒙內鐵路目前的建設來說,語言障礙和工作效率所產生的管理問題,還是後話。“眼前最大的壓力其實是解決就業與難以尋找到合格員工之間的矛盾。”蒙巴薩港口路段的施工營地中,負責勞工事宜的喬森(JacksonKamau)坦言,“黑人勞工應聘最多的職位是司機,但是機械手、測量人員、工程師、普通工人這些崗位才是更加迫切需要的。幾個月面試下來,很少有人符合標準。”

按照鐵路沿線各個城鎮的要求,每個路段都必須儘量使用該城鎮的員工。從整體情況來看,由於肯亞在過去一百年中從未修過鐵路,上述多個工種在當地並不存在;即使存在相對優秀的人才,也往往集中在首都奈洛比和蒙巴薩港口這兩個最大的城市,而中間沿線多為不及中國三線城市發展水平的普通鄉鎮,經濟發展落後、人口受教育程度底下,即使願意花錢也招不到合適的人選。

為了讓更多的當地人了解招聘信息,中方還專門在肯亞第二大媒體《標準報》上發了一整版招聘廣告。儘管前來應聘者絡繹不絕,但是結果仍不理想。

新必修課

新必修課:應對媒體

2014年12月8日,《鳳凰周刊》記者到訪中交集團奈洛比辦公室,巧遇到一位熊姓領導從黑人雇員手中接過一摞當天的報紙。報紙上,黑人雇員已經將涉及蒙內鐵路的報導圈注出來,平均每份報紙都有兩篇報導。“現在主要還是因為征地問題,報導比較多。”瀏覽與蒙內鐵路相關的當地新聞,是該領導每天早上必做的功課。

與中國人口大規模進入網際網路時代不同,在大部分人手持諾基亞手機的肯亞,當地影響力最大的媒介還是報紙。

儘管一窮二白,肯亞新聞自由開放,不僅當地媒體活躍,世界各大通訊社和媒體都聚集於此。路透社、美聯社、法新社、CNN、BBC以及來自中國的新華社、CCTV、《中國日報》也相繼在奈洛比開設了分支機構。

由於蒙內鐵路項目對當地影響巨大,蒙內鐵路常被推向各大國際媒體的鎂光燈前,競標建設、征地拆遷、環境保護、勞,蒙內鐵路常被推向各大國際媒體的鎂光燈前,競標建設、征地拆遷、環境保護、勞工徵用,幾乎每一個環節都在輿論的風口浪尖。

然而,習慣於將媒體視為宣傳工具、報喜不報憂的中方企業,面對如此複雜的媒體生態,更多的時候感到無所適從。

去年8月,中國“海運5000名工人修建蒙內鐵路”的訊息在各大國際主流媒體和當地媒體上鋪天蓋地地傳播開來,使得中方企業身陷被動。“這個訊息加深了當地人對西方所鼓吹的中國‘新殖民主義’的印象,好像中國人不給當地帶來福祉,只是一味來占施工名額。”一位不願意透露姓名的中方員工解釋說,“但是連我們自己都不知道,5000這個數字到底從何而來。”

“這項目這么久了,只有這一小塊報導,說了點好話。”蒙內鐵路奈洛比總指揮部辦公室的工作人員陳思嘉指著前不久的一張報紙的一角說。陳思嘉說,之前中方企業也曾主動向當地媒體發布信息:“我們曾經邀請當地媒體們參加項目展覽會或者展銷會,希望它們對此進行宣傳報導,但是幾乎沒什麼媒體感興趣。”

仔細翻閱當地的報紙便能發現,刊登嚴肅新聞的只有《國家日報》(NationalDaily)和《標準報》(TheStardard)兩個,前者類似於《人民日報》,而後者則多進行西方式的批評報導。不過,與中國媒體有著較大差別的是,當地媒體的運營模式皆為商業化運營。瀏覽當地媒體網站也不難發現,其版塊劃分、欄目設定、話題切入等多是以BBC、《紐約時報》、CNN等西方主流媒體為模板。

另一方面,反對派也時常在媒體上表達與現任總統不同的聲音。2014年12月,察沃路段所經的Makueni郡和Voi郡的官員便在媒體發文,公開指責中方企業未經當地允許采砂。

然而實際情況並沒有這么簡單——由於該郡為反對派執政,對於現任總統重視和推行的項目會發出不同的聲音;據一位不具名中方員工介紹,早在去年10月份,中方企業已經和該郡進行了溝通,本來郡長已經口頭答應給予免稅的采砂許可,但是遲遲沒有下發官方檔案,“現在又在媒體上做文章。”

在經歷了中國式宣傳手段無效和“遺產屋大戰”告敗後,中方企業吸取了教訓,加強了與當地媒體互動和危機公關,以改變因為封閉內斂而身陷被動的局面。

陳思嘉就是專門負責媒體的聯絡員之一,他每天需要處理當地媒體對該項目的各種“攻訐”。

他指著一張2014年11月的報紙解釋說,“標題是《蒙內鐵路項目停工14天》,給讀者的印象是整個蒙內鐵路停工,但實際的情況只是一個路段停工了14天而已。”

面對層出不窮的媒體報導,中方焦頭爛額,其對策是先寫信向當地媒體表達不滿,陳述事實,再進一步與當地媒體建立聯繫,“希望他們再刊發與項目相關的新聞時,能先與我們聯繫一下,確認一下相關信息的準確性再發表。”

試圖打“翻身仗”的中方企業已經聘請了當地媒體公司PMS接管部分與當地媒體打交道的業務。為了全面向當地介紹蒙內鐵路的官方信息,以肯亞風格設計的官方網站也正在建設之中。

試運營

2017年5月31日,蒙內鐵路將開通試運營。屆時,將大大縮短從東非第一大港蒙巴薩到肯亞首都奈洛比的往來時間。