由來

公元前3世紀

據說在公元前3世紀的時候,中國的編年史上已清楚地記載了“匈奴”這個名詞,而西漢的司馬遷則“明確”道出了匈奴的出處。《史記·匈奴列傳》云:匈奴,其先祖夏後氏之苗裔也,曰淳維。也就是說匈奴原是夏人的後代,“淳維”是匈奴的始祖名。唐司馬貞更引述了多個不同的有關“匈奴”的原始稱謂,《史記索隱》有這樣的記述:張晏曰“淳維以殷時奔北邊”。又樂產括地譜雲“夏桀無道,湯放之鳴條,三年而死。其子獯粥妻桀之眾妾,避居北野,隨畜移徙,中國謂之匈奴”。其言夏後苗裔,或當然也。故應劭風俗通雲“殷時曰獯粥,改曰匈奴”。又服虔雲“堯時曰葷粥,周曰獫狁,秦曰匈奴”。韋昭雲“漢曰匈奴,葷粥其別名”。則淳維是其始祖,蓋與獯粥是一也。

秦以前

可見秦以前,匈奴還有“獯粥”、“葷粥”、“獫狁”等諸多雜稱,秦漢以後“匈奴”始成為漢人對長期遊牧在中原北方的這支民族的統一稱謂。

然而從這些秦漢以前的諸多雜稱中,我們或可窺破一些端倪。“獯粥”、“葷粥”、“獫狁”等,每一個名稱幾乎都與“匈”字有著十分接近的發音,但第二個音節卻與“奴”字相去遙遠。由此似乎可以推斷,這個古老的遊牧民族的稱謂的首發讀音肯定是一個近似於“匈”的發音,而第二個“奴”字是被篡改後加上去的,它的本來名稱我們姑且稱之為(音)“匈”、“匈族”或“訇族”。翻查英漢字典,也可以得到相同的支持,“ 匈奴人”的英語單詞是“Hun”,根本沒有“匈奴”中的“奴”位元組後綴。曾經見過“Hunni”和“Huna”這樣的單詞,但很可能是一些好事之徒為附會“匈奴”這兩個漢字而杜撰出來的,在英文詞典中根本找不到這兩個詞條,在網上也搜尋不到。

史冊傳說

公元前17世紀

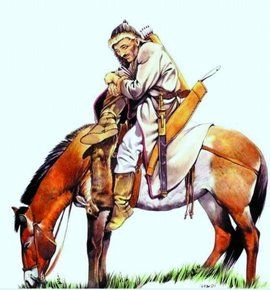

夏帝國為東方的商國君主湯所推翻,末代夏王桀戰敗後被放逐到南巢,成為商朝的附庸,在三年後死在那裡。此時人們發現,桀的兒子獯粥和桀的妃子們有染。湯認為這是極不道德的事情,所以剝奪了獯粥的財產繼承權,並打算進一步懲罰他。獯粥得知訊息後,帶著與他相好的幾個妃子逃往遙遠的北方,在那裡建立了自己的部落,並很快發展成一個野蠻的民族。他和亡父寡妻結婚的行為,從此成為這個民族的傳統習俗。他們的宗教信仰與夏朝類似,比如祭祀日月,殺牲、望星象占卜等,但不建房屋,不守禮儀,披髮左衽 (被發說的是越人的發行,胡人多喜歡扎辮子、因此又稱其為“索虜”) ,以遊牧為生,常常南下劫略文明人的生命財產。由於居住在寒冷的北方荒原上,他們天生體毛較長,因此得名“胡人”〔胡人的稱謂與體毛長短無關,因為古代稱鬍鬚為髭(嘴上面的鬍鬚)、須(臉上的鬍鬚)、髯(兩腮的鬍鬚)。

胡人

胡人以體毛較少而著稱 (無論是蒙古還是韃靼抑或通古斯),只是後來中國人將西域那邊的人都稱為胡人(如波斯人、阿拉伯人)、才給人胡人就是“長了滿臉鬍子的人”這以印象〕 。出於鄙視,秦國人把他們中的一支改名叫“匈奴”。