基本簡介

守此地改為董灘口,是蜀漢中郎將董和故里,後因商賈雲集,半於邑城,遂而演變為董市。董市鎮位於枝江城西3公里,區位優越,交通便利。全鎮年末總人口53741人,其中城鎮人口16003人,農村人口37738人,分別占總人口的29.7%、70.3%;男性26521人,女性27220人,分別占總人口的49.3%、50.7%。全年出生人口398人,出生率7.20‰,死亡人口396人,死亡率7.16‰,人口自然增長率0.04‰。面積145.4平方公里,耕地面積6.7萬畝。轄董市、姚家港、洪治、福星、平湖、曹店、金龍、泰洲、石坪、黃金、新周場、五嶺、草台、雙湖、裴聖、桂花、石匠店、石港橋、石寶山、馬家沖、兩美垸、高石崗、甘林寺、筍子溝、姚家港、周湖24個行政村,2個社區居委會,董市鎮是一座歷史悠久的工業重鎮,過去曾經有較好的歷史基礎和條件。在清代至民國29年以前,有居民8000餘人,各類商店300多家,是連線川東鄂西與江漢平原的重要港口和商埠,每到秋收時節,日有千頭騾馬上市,百艘船隻裝卸貨物,可見市場之繁榮。1940年6月,日本飛機入侵轟炸,董市從此蕭條冷落。

社會經濟

古鎮董市既是蜀國執掌軍務和國政的重要官員、俸祿與丞相諸葛亮相同的名人董和故里和宗教聖地,也是歷代的商貿經濟中心。早在明清時期,董市鎮就已是商賈雲集之地。鴉片戰爭以後,美、英、日等國亦在此開鋪設行,該鎮成為鄂西重要的商品集散場所。集鎮上曾有300多家字號,1000頭毛驢上街馱運貨物,年經營額折現金

有“董市一條街,儘是松蘭齋”之稱,其“松蘭”牌白酥糖,月餅銷往江口、沙市、重慶等地,頗為搶手。解放後,1954年“松蘭”與“萬元玉”聯營生產,1956年成立公私合營董市酥食加工廠,歸口供銷社。1966年10月取消公積合營改稱“枝江縣副食品公司副食加工廠”,廠址遷往縣城關。1980年3月升格為“枝江縣食品廠加工廠”;有祥泰榨坊。廠房在董市磯頭東側,已無遺蹟。經營門面在老正街2號。光緒二十一年(1895年)何禮濟在董市辦起了榨坊,後轉手給“正和義”,民國二十七年(1938)又轉歸李銘三經營,牌名為“祥泰榨坊”。主要榨棉油、菜油和少量麻油。1940年創日產300斤麻油的記錄,當時有工人20人,榨筒2個,碾砣1付,水牛5

這裡的金融業、商業店鋪相當繁榮。金融業有“美孚”洋行,在老正街80號。董市於光緒三十三年(1907年)開埠,與“美孚”洋行美國人聯辦,美元鋪底進貨,中方經營人張先義;有“同大”洋行或“同大成”洋行,在老正街80號。由張運生經營,生意紅火,僅民國二十二年銷售洋(煤)油就達160噸之多;還有“亞細亞”洋行,在老正街100號,由黃西洲經營煤油(英國有股份)。“長德福”布莊,老正街129號。商業店鋪有民國三十六年(1947年)時道三繼承父業開的布莊,所創牌號在市場上有一定的競爭力;達茂聯、達茂明花行。在老正街上街,民國八年,貨物流轉,已具有千擔棉花的規模。有春茂義、春茂和中藥店,在老正街上街,由張姓開辦;有“同順”雜貨店,老正街上街,李同順開辦;有黃錫能雜貨鋪,老正街188號;有閆保良米行,在老街184號。

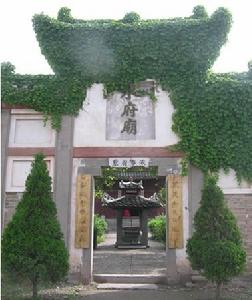

位於董市古鎮的水府廟始建於明朝,由董市鎮108家商號捐資修建,供奉水神艄公,目前已是湖北省的重點文物保護單位。相傳艄公助朱元璋滅陳友諒,朱元璋下詔沿江建廟祭祀。董市水府廟有《後漢掌軍中郎將董幼宰故

新中國成立後,鎮內工業發展較快,商業日趨繁榮。特別是十一屆三中全會後,董市鎮以經濟建設為中心,大力發展鄉鎮企業,使董市工業得到迅速發展,企業步入了一個新的歷史時期,形成了兩紙(造紙廠、紙箱廠)、兩織(帆布廠、絲綢廠)、兩化(連枝廠、日化廠)、兩塑(龍江塑膠、姚港塑膠)、兩鋼(董市軋鋼廠、姚港軋鋼廠)等10多家骨幹企業為首的100多家企業,遍及50多個行業,董市工業紅極一時。九十年代末,由於所有制結構單一,企業規模小,企業經營機制不活,受市場因素影響,原國有和集體企業2/3以上處於停產和半停產狀態,工業企業走入困境,陷入低谷。

近幾年來,新一屆董市鎮委、政府始終堅持把發展作為強鎮富民的第一要務,始終把工業興鎮、項目強鎮作為經濟工作重中之重。突出優勢引項目,最佳化環境上項目,實行招商引資和改制盤活並重,農業項目與工業項目並舉,以招商促盤活,用項目促發展,董市工業經濟取得了突破性的發展。

企業改制成效顯著。到目前為止,全鎮43家鎮屬國有和集體企業全部實行了民營化,工業企業改制達100%,處置債務總額11083萬元,出售資產985萬元,安置職工3586人,解除國有集體企業職工身份1322人,支付職工安置費654萬元,補繳職工社會勞動保險費100餘萬元,實現了體制創新和機制創新,董市工業一片生機,蒸蒸日上。2004年全鎮43家企業在完成民營化改制後新增銷售收入25800萬元,可新增利稅1280萬元。

招商引資成果輝煌。2000年至2004年,引進勞士德、天人化纖、楚天塑膠城、恆輝彩印、光紅胺基酸、鼎力薯業等18個項目,共引進外資10200萬元,利用內資14170萬元,分別是2000年以前全鎮招商引資總和的5倍、6倍。董市鎮今年又新引進項目4個,招商契約資金17612萬元,已開工項目4個,實際利用資金9390萬元,同比增長57%,位居枝江市鄉鎮前列。

企業結構調整特色鮮明。依託三寧股份有限公司形成了以元港公司、光紅胺基酸、富成化工為首的化工企業群,勞士德公司、天人化纖、天盛織布廠、藍天紡織廠、雲華公司等8家紡織企業群;恆輝彩印、良誠紙業、傲維紙

工業興則董市興,工業強則人民富,董市鎮大力推進新型工業化的進程,實現了工業發展一年一個新台階,帶動財政收入一年一個新跨越,人民生活一年一個新變化,綜合經濟實力一年前進一大步。2004年全鎮共實現工農業總產值23.8億元,同比增長了14.6%。其中:實現工業總產值12.1億元,同比增長14.62%;工業外貿出口額達516萬元,同比增長37.2%,全鎮用電量380萬度,僅工業用電量就達348萬度,占總用量的比例達90.1%,比2003年提高了10個百分點;實現了工商稅收694.5萬元,占財政收入的64%;年末企業從業人數達到13419人,比去年增加了4000多人,人均年工資收入達到6000多元。

董市明天會更好,董市鎮正在迎賓大道西段規劃興建1000畝的工業經濟園區,構築招商引資平台,築巢引鳳,力爭在3—5年內引進培育產值過億元企業3家,產值5000萬元以上企業5家,產值1000萬元以上企業10家,其中稅收過500萬元企業2家,稅收過100萬元以上企業5家,把董市建成名副其實的工業大鎮,重振千年古鎮雄風。

經濟發展

全年農林牧漁業實現總產值7.33萬元,同比增長19.3%。全年糧食總產53608噸,增長2.4%;棉花總產1211噸;油料總產2807噸,增長2.3%;水果總產33286噸,增長11.2%;肉類總產19342噸,增長1.7%,禽蛋總產1921噸,增長5.3%,,生豬出欄145150頭。水產品總產9109噸,增長1.6%。全年造林82公頃。全年完成工業增加值39470萬元,比上年增長52.5%。其中規模以上工業企業完成總產值162923萬元,增長

全鎮公路通車裡程283公里,其中等級公路156.6公里,每平方公里擁有等級公路1.1公里。年末固定電話8165部,行動電話45948部,電話普及率每百人85部,計算機網際網路用戶達到3579戶。有主要旅遊景點1處,全年接待國內外遊客22000人次,實現旅遊總收入100萬元。

全年區域財政總收入達到3823萬元,比上年增長27.9%;地方一般預算收入達到1444萬元,比上年增長22.9%;農民人均純收入7965元,比上年增長20.1%。年末金融機構各項存款餘額6.9億元,同比增長15.2%,人均儲蓄存款餘額12854元。

歷史商業

董市原名董灘口,自古名人輩出、商賈雲集,逐步形成商埠後而演變成董市,距今有1800多年歷史。明清時期,集鎮上共有四條街道,從東至西為三條直街,分別為正街、河街和背街,正街西頭還有一條橫街。據清同治

古鎮董市“半於邑城,商賈雲集”,又是軍事要地,宗教聖地,也是經濟樞紐。明清鼎盛時期,集鎮有300多家字號,1000頭毛驢上街馱運貨物,年經營額值現幣3000萬元以上。物流興盛了商業水陸交通運輸業,也帶動了手工業作坊的發展。主要行業有糧食加工整米、榨油、豆作酥食、醬園;棉花加工有軋花、彈花、紡線、織布、踹染等;從事金屬製品加工有金、銀、銅、鐵、錫、繽鐵(白鐵)鑄造等。還有生產草編、香爐、方斗紙、棕麻繩等,行業多達50種,產品幾百種。現將商號舊址介紹如下:

一、手工業作坊

1、“松蘭信”酥食醬園作坊。清道光年間,浙江省紹興人蔡光知在董市製作豆腐,開辦醬園後發展酥食加工。鹹豐十年(1860)其子蔡保連創品牌“松蘭信”,從業人員達100人以上,產酥食70多個品種,民國二十年(1931)以後以“松蘭”為總店又發展“勝記”、“德記”、“信記”等3個分店。有“董市一條街,儘是松蘭齋”之稱,其“松蘭”牌白酥糖,月餅銷往江口、沙市、重慶等地,頗為搶手。解放後,1954年“松蘭”與“萬元玉”聯營生產,1956年成立公私合營董市酥食加工廠,歸口供銷社。1966年10月取消公積合營改稱“枝江縣副食品公司副食加工廠”,廠址遷往城關。1980年3月升格為“枝江縣食品廠加工廠”。

2、祥泰榨坊。廠房在董市磯頭東側,已無遺蹟。經營門面在老正街2號。

光緒二十一年(1895)何禮濟在董市辦起了榨坊,後轉手給“正和義”,民國二十七年(1938)又轉歸李銘三經營,牌名為“祥泰榨坊”。主要榨棉油、菜油和少量麻油。1940年創日產300斤麻油的記錄,當時有工人20人,榨筒2個,碾砣1付,水牛5頭,石磨5副,蒸炒鍋3口,一直經營到1950年。

3、金大興銀坊,老正街59號。

經營至民國三十八年止,為董市5家銀坊之一。以來料加工為主,兼製成品出售,品種有耳環、戒指、手鐲、項鍊婦女配飾等。

4、李傳喜銅匠鋪,老正街36號。

經營民國二十九年至解放。帶其女為徒,以來料加工為主,也串鄉銷售。主要產品有:茶盤、臉盆、菸嘴、提環、勺、瓢、鎖匙等。

5、羅信記房屋。

在饒家巷、馬永發隔壁。現日化廠的前身豆作社,於1954出租佃其房200平方米成立合作社豆作組。存石磨10副,牲口9頭,榨架4套。

6、協成紡織廠

清同治五年《枝江縣誌》載:“夜半機杼之聲與紡車軋軋相聞,賈人多於董市、江口買花入川,呼為楚棉,布匹如之”。協成紡織廠是民國十四年董市開辦的3家紡織廠之一。後將門面改為“魯永泰”綢緞鋪。

7、劉長興染坊,老正街46號,民國二十八年有染缸33口,年染青灰色布1.4萬匹,產值達6萬餘元。

8、劉必善踹坊,老正街190號。

9、史高先匹頭綢緞鋪,老正街47號。

二、商業店鋪

1、“美孚”洋行,老正街80號。

董市於光緒三十三年開埠,與“美孚”洋行美國人聯辦,美元鋪底進貨,中方經營人張先義。

2、同大洋行或同大成洋行,老正街80號。

張運生經營,生意紅火,僅民國二十二年銷售洋(煤)油160噸。

3、“亞細亞”洋行,老正街100號。

黃熙洲經營煤油(英國有股份)。

4、“長德福”布莊,老正街129號。

民國三十六年時道三繼承父業開布莊,創牌號。

5、達茂聯、達茂明花行。老正街上街,民國八年,貨物流轉,已具有千擔規模。

6、春茂義、春茂和中藥店,老正街上街,由張姓開辦。

7、“同順”雜貨店,老正街上街,李同順開辦。

8、閆保良米行,老街184號。

9、黃錫能雜貨鋪,老正街188號。

名人故居

1、董和,字幼宰,董市人,蜀漢掌軍中郎將,大司馬;與諸葛亮共事多年,許多建議被諸葛亮採納;為官20多年,清正廉明,深受人民信任和愛戴。其子董允,字休昭,秉承了董和的高風亮節,是時人所稱的“蜀中四英”之一。對董允的忠誠與才幹,諸葛亮在《出師表》中給予了肯定。董允曾官至侍中、輔國將軍、尚書令、大將軍附貳等,文官武職集於一身,地位顯赫,但他一身正氣,深得民心。2、時象晉(1854-1928)學越皆,同盟會會員,清末民初教育家。1885年時象晉在省城鄉試中副榜。1896年赴日考察教育,回國後在枝江創辦高等國小堂,後在武昌創建滋蘭女學堂。辛亥革命爆發後,時象晉任紅十字會長。清末民初曾兩度任湖北省咨議局議員,1913-1916年任湖北教育局局長。時象晉還善長書法,尤長漢魏諸體。他曾任《湖北通志》篡修。著作有《非五行論》一卷、《詩文集》八卷。他積極支持其子時功玖參加孫中山領導的興中會同盟會、從事秘密革命活動。其子時功玖系同盟會湖北分會首任會長。

3、時昭涵 ,時象晉之孫,1912年參加清華大學留美預備班,1921年畢業。1922年留學美國麻省理工大學獲理論化學博士後於1928年回國。回國曾在上海化學研究所任研究員秘書。上海交大化學系副教授,1931年至1935年曾在廣西協助李四光、馬君武等建科學試驗館。1940-1947年曾在國民黨資源委員會任職。全國解放前夕,他堅信“共產黨不會不要科學”,沒有出走,毅然留在“南化”代理廠長。1950年後,他先後調華東工業部、北京財委會計局、北京化工局等單位工作。於1979年5月逝世。

4、時昭澳。1932年7月畢業於湖北省女子師範學校,畢業後在家鄉董市辦私立育才初級國小直至1940年。抗戰勝利後,在董市國小任教。解放後,先後在董市、城關、洋溪等地執教。1957年調武漢橋口碼頭國小任教。1974年在漢病逝。

5、張子高 ,留美學生,清華大學教務長、清華大學副校長。其子張滂,兩院院士、國家863計畫石油化工帶頭人。

6、張承槱,張家花園,原董市鎮駐地。同盟會會員,辛亥革命上海起義軍總司令。曾任台灣審計員。1970年病逝。

7、蔡少培,辦董市女子學校,國民政府命名為“董市模範女子學校”。

8、“楊八公”舊居,沿江路。清朝末年在四川潼關當縣長。後因貪污銀兩用棺材裝運逃回老家董市,後轉賣給張、方姓人家。

9、袁本瑤,1940年考入蘭田國立師範體育系,畢業後任國家一級籃球教練。

10、時學瑛,男,1930年5月生,清華大學副教授。