內容簡介

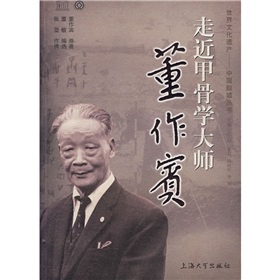

甲骨學大師董作賓先生(一八九五~一九六三年),河南省南陽

董作賓走近甲骨學大師

董作賓走近甲骨學大師市人,原名守仁,字彥堂,號平廬。董作賓先生是我國甲骨學和考古學的主要奠基者之一。董作賓先生知識淵博,涉獵廣泛,包括古文字學、考古學、歷史學、古年代學、古地理學和文學藝術等學科。董作賓先生著作等身,留給我們專著十餘種,論文二百多篇,現已由嚴一萍先生輯為《董作賓全集》甲、乙編共十二冊出版(藝文印書館,一九七七年)。

《董作賓走近甲骨學大師》“平廬影譜”部分所收圖片,系董作賓先生生前親手拍攝的歷年照片之精華,原書名為《平廬影譜》,為方便非專業讀者理解,今增加總書名為《走進甲骨學大師董作賓》在國內外首次公開發表,因該書圖影均出自大師本人之手,故彌足珍貴。其子台灣董敏先生負責編選,並由王宇信先生位之作序,由殷墟所在地河南安陽張堅先生撰寫傳略。

目錄

“世界文化遺產·中國殷墟”叢書總序

殷墟:人類文明的寶庫

《走近甲骨學大師董作賓》序

董作賓先生對甲骨學研究的貢獻

平廬影譜(簡體字版)

“廉立散儒”

殷歷譜,二三事

YH127坑甲骨研究成果之一

平廬影譜(繁體字原版)

董作賓傳略

一、董作賓的家庭與南陽董氏舊居門前的兩塊匾牌(代引言)

二、奮發自修的早年(一九○○年——九二七年)

三、河南山東田野考古與甲骨研究的卓越貢獻(一九二八年八月——九三七年七月)

四、由抗日戰爭遷徙西南期間的研究(一九三七年七月——九四六年十月)

五、赴美國講學(一九四七年一月——九四八年十二月)

六、在台灣和香港的晚年(一九四九年一月——九六三年十一月)

精彩書摘

二、奮發自修的早年(一九00年—一九二七年)

董作賓先生的出生地河南省南陽市,歷史悠久,人傑輩出。其重要的原因之一就是古今南陽人都特別注重教育。在董作賓先生生活的少兒時代,南陽的私塾“非常之多”(董作賓語)。

董作賓先生六歲,一九00年,也就是甲骨文被發現的第二年,遠在北方的京都慘遭八國聯軍蹂躪——清王朝國子監祭酒、時為留守京都團練大臣的甲骨文發現第一人王懿榮壯烈殉國。那一年,董作賓先生受學啟蒙。初受業於邑庠生陳文斗先生。董作賓先生的父親士魁公為兒子原起名董作仁,為他的弟弟起名董作義。忠、孝、仁、義是中國封建社會最為遵奉的傳統理念。依當時的河南地方鄉俗,作為父母,一般只給孩子起小名(即乳名)。眾多沒有受學機會的窮人子弟,一生只以小名稱呼。另外,別說是富家大戶,就是稍微有點家底或聊以衣食的人家,總要省吃儉用送孩子入學。待到入學,才由先生給取大名,視入學為獲得新生或步入了真正意義的人生。董作賓六歲入私塾,私塾教師陳文斗另為取名作賓,其中,有取“賓館”之義表現出對這位學生的聰慧質樸的讚許與希冀,更重要的是董作賓自幼多病,體質極弱,而其名字中的“仁”所引申出的“成仁”含義往往使人聯想起“天折”的不吉利。特別是其弟董作義未滿成年過早去世(暗合“就義”),更襯托出了陳文斗先生為董作賓改名的高明。

如前所述,董作賓先生十二歲時(周歲十一)董母王氏重病在床,自思為世不久,想生前能見到兒媳婦。於是,董父士魁公為其娶鄉鄰錢家女錢曼珍入門,一日“沖喜”,也是沿襲老家懷慶府溫縣董陽門村早婚舊習。錢氏長董作賓二歲。據董敏先生回憶,董作賓上有一姐,嫁與錢家,娶錢家女,可謂親上加喜,喜上加親。更值得慶幸的是,隨著錢氏被娶入門,董母王氏的病竟漸痊癒。作為董母王氏,可謂是明理善事,很有性格。董作賓先生多年以後,常常非常動情地向同仁講述他母親的一件往事。他說:當他還是小孩在懷抱里的時候,正當家鄉鬧土匪,地方人就想出一個妙法,就是在枯井底下再拐彎挖一洞,人藏在裡面,從上面看不見。一次他母親抱著他在井裡避難,他突然大哭不止,同伴們都抱怨,他母親不願連累別人,就抱著孩子出去了,僥倖沒有遭難。董母王氏的行為風範對董作賓的早年與成長影響最為深刻。