概述

中國控制吸菸協會日前(2016年7月)在北京召開“11城市菸草廣告調查結果”新聞發布會,發布了控煙協會對國內11個城市菸草銷售點、公共場所、戶外菸草廣告的調查情況。調查結果顯示,在新《廣告法》實施後的半年多時間裡,公共場所的戶外菸草廣告已得到有效禁止,但菸草銷售點成為菸草廣告的重災區,花樣翻新的變相廣告和促銷形式已經成為菸草廣告的新動向。

中國是一個吸菸大國。有資料表明,中國目前的吸菸人數超過3億,每年有100多萬人死於因吸菸而引起的相關疾病,菸草泛濫已經成為威脅國人身體健康的一個重要因素。更值得警惕的是,在中國的吸菸人口中,以青少年學生為主體的低齡人口占了很大的比例,這給中國人口素質的提高造成了很大壓力。隨著文明的發展,世界各國都對菸草工業的發展實行了遏制,中國近年來也積極推行控煙禁菸,受到了社會的歡迎。

歷史

菸草文化

菸草文化 據考古分析,早在3500年以前美洲居民已經在吸菸了。菸草有醉人的香氣,具有除乏提神的作用,甚或能治療某些疾病。作為美洲印第安人的特產,也許菸草的產生和被人吸食,一開始就具有宗教文化的色彩。在生產力極為低下的古代,無論東方、西方,人們對茫然無知的事物都懷著近乎本能的敬畏,都歸結為神明的作用,自然崇拜由此而生。

菸草大約於明代嘉靖末至萬曆初經菲律賓傳入中國南方,後迅速在全國推廣種植,吸菸人數呈幾何級數增長,至清代,吸菸已成為國人的基本嗜好。如陸以湉《冷廬醫話》所說:“今人嗜此者眾,煙肆之多幾與酒肆埒。”可見當時風氣。

文化

禮俗

從明代始菸草傳入中國後,便與中國人結下不解之緣。自古以來,以禮儀之邦著稱於世的中國人自然形成了一套吸菸的禮俗。清代提出“八宜”、“七忌”,“五可憎”《昭代叢書·煙譜”》中載:煙有宜口吃者八事,睡起宜吃,飯後宜吃,作文宜吃,觀書欲倦宜吃,待好友不至宜吃,胸有煩悶宜吃,案無酒肴宜吃;忌吃者七事:聽琴忌吃,飼鶴忌吃,對蘭忌吃,看梅花忌吃,祭祀忌吃,朝會忌吃,與美人昵枕忌吃;吃而宜節者亦七事:馬上宜節,被裡宜節,囊慳宜節,踏落葉宜節,坐蘆蓬船宜節,近故紙堆宜節;吃而可憎者五事:吐痰可憎,呼吸有聲(指吸、吐煙時)可憎,主人吝嗇可憎,惡客貪饕可憎,取火而火久不至可憎。

禮儀

這些吸菸的經驗之說值得今人借鑑。現代人吸菸也有“禮儀”可遵,如在公共場所,凡標有“禁菸”提示的地方不能吸菸;在婦女面前,應先表示一下歉意再吸;到別人家裡作客時,主人如果不主動敬煙,家中又無菸具,這時客人不應喧賓奪主,取煙遞給主人;有客人到來時,主人應主動敬煙,對宗教界人士和奉行基督教、伊斯蘭教的少數民族不要敬煙;即使自己不食吸菸,對新郎或新娘的煙不能不接,不要隨地拋菸頭、吐唾沫;在日常生活中,從科學上講有“三忌,一忌飯後吸菸,二忌菸酒混合,三忌在廁所里吸菸等等。請人點菸時,兩手應托住對方的手,以免火頭太低,使被點菸者看上去象是在鞠躬;注意“一火不點三煙”,這一點歐州人尤其講究,據說在1899年的布爾戰爭時期,一群士兵在距敵方不遠的叢林裡吸菸,每次都是點到第三支煙時,槍響子彈到,吸食者當即斃命,因為點第一支煙時,敵方發現目標,點第二支煙時板機上瞠,點第三支煙時被瞄準射擊。在中國人眼裡“三煙”與“散火”諧音,不吉利,故中外都講究“一火不點三煙”……。這些暨有舊禮新俗,和一定科學道理的吸菸規範,體現了禮儀之邦的本色和菸草文化的內涵。

技藝

在清代的吸菸大軍中,不乏將吸菸操練成具有審美意趣的技藝人,據張潮在《虞初新志》中記載:只見其人口中徐徐噴出前所吸之煙,或成山水樓閣,花木禽獸,或成人物造型,海市蜃樓,莫可名狀。著名的“紀大鍋”(即紀昀)在《閱徽草堂筆記》中也多有關於精彩煙技的描述,聲稱他兒子紀汝信曾親眼目睹神乎其神的煙技表演。揚州有位賣水煙的後生,曾駕小艇在西湖上表演奇技,只見他每自吸數口不吐,據李斗《揚州畫航錄》卷十一所載:移時冉冉為線,漸引漸出,色純白,盤施空際,復聳聳如髻,色轉綠,微如遠山。風來勢變,隱隱如神仙雞犬狀,鬚眉衣服,皮革羽毛,無不畢現。久之色深黑,作山雨欲來狀,忽然風生煙散。對人謂之“匡煙”遂自榜其船曰,“煙艇”。

也許這些記載不無藝術加工的成份,但觀今菸民中,一口氣吐出十餘個煙圈裊裊直上者大有人在。有的可將燃燒的菸草用舌捲入口中數秒而不熄,而將煙用指彈出數丈開外的人更是時有所聞。當然,比之史書所載的事例來,這顯屬雕蟲小技了,不過也反映出菸草可能具有的某些審美價值。

煙標

煙標

煙標 現狀

中國推行控煙已有多年,但成績不大,其中一個重要原因就是吸菸形成了它的文化,在人際交往中,互相遞煙被視為增進情感,甚至促進生意的一種手段。隨著文明的發展,特別是吸菸危害人體健康已經成為共識以後,吸菸作為一種不文明現象已經得到越來越多人的認同,但是泛濫的菸草廣告卻反其道而行之,對不文明的“菸草文化”起到了維護作用。

雖然,反對吸菸已經成為一種潮流,,醫學界已成為戒菸的急先鋒;主流媒體對吸菸也屢加撻伐;唯有文化仍然在起作用,名人的吸菸故事,明星的瀟灑抽菸姿態,依然悄悄地在我們的潛意識裡埋下了吸菸的種子。而在交際場合,菸草早已超出了它的物質範疇,成為一種社交工具,甚至成為一種身份象徵。有了這樣一種菸草文化的土壤,禁菸,任重而道遠。

控煙

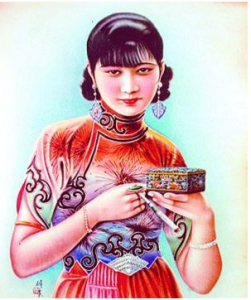

中國南京捲菸廠“金陵十二釵”煙標

中國南京捲菸廠“金陵十二釵”煙標