定律解讀

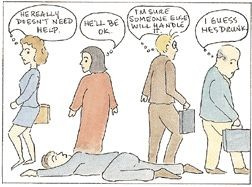

華盛頓合作定律,就像簍子裡的螃蟹,簍子裡面放上一群螃蟹,就不必蓋上蓋子,螃蟹是爬不出來的。因為只要有一隻想往上爬,其他螃蟹便會把它拉下來,最後沒有一隻能爬出去的。這個小例子說明的就是“華盛頓合作定律”,即:一個人敷衍了事,兩個人互相推諉,三個人則永無成事之日。中國版的說法就叫“三個和尚沒水吃”。

這其實正是人與人之間複雜而微妙的合作關係的一種註解。1+1不見得就能大於2,必得彼此推動才能形成合力。

啟示

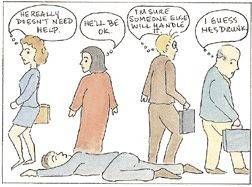

啟示1:責任不清引發悲劇中國有句古話叫:"事不關己,高高掛起。"很多人對與自己無關的事情持置之不理的態度,甚至用看熱鬧的心態去對待。這就導致了社會冷漠,人與人之間缺少人情味。更為嚴重的是,有時候由於這種心態的存在,人們甚至會坐視悲劇的發生。

啟示2:如果道不同,不宜共謀之

孔子說過:"思想主張不同,決不共相謀事。"即"道不同,不相為謀"。道,可以理解為個性、思想、志向;謀,交往、打交道、合作的意思。凡是個性與你相近、志向與你相同的人,你就可以和他交往,可以和他商量事情,可以和他交朋友,可以與他合作。否則,決不要與他合作共事,甚至還應主動遠離他。

經典案例

華盛頓合作定律

華盛頓合作定律拉繩的實驗在拉繩實驗中,先把被試者分成2人組、3人組和8人組,要求各組用盡全力拉繩;然後,要求這些被試者單獨用盡全力拉繩。

拉繩實驗中出現“1+1小於2”的情況說明:有人偷懶,而且越多人在一起幹活,偷懶的現象越嚴重。

這一定律告訴我們:人與人的合作不是人力的簡單相加,而要複雜和微妙得多。

三大要因

旁觀者效應

旁觀者效應

旁觀者效應 1964年3月,美國紐約市克尤公園發生一起震驚全美的謀殺案。凌晨3點,一位年輕的酒吧女經理受到兇手追殺,在長達半個小時的作案過程中,受害者不停地呼救奔跑,有38戶居民聽到或看到了,但沒有一個人出來制止,甚至沒有一人撥打報警電話。

心理學家把這種現象稱之為“旁觀者介入緊急事態的社會抑制”,即“旁觀者效應”,在出現緊急情況時,正是因為有其他目擊者在場,旁觀者可能更多的是在看其他觀察者的反應,結果使得每一位旁觀者都無動於衷。

華盛頓合作定律產生的最主要原因在於“旁觀者效應”,眾多的旁觀者分散了每個人應該負有的責任,最後誰都不負責任,於是合作不成功。當許多人共同從事某項工作時,雖然群體成員都有責任,但是群體的每一個成員都成了旁觀者,彼此相互推諉,最後誰都不願意承擔責任,結果合作不成功,產生了華盛頓合作定律。

社會惰化作用

20世紀30年代,德國心理學家森格爾曼曾作過一項“拔河實驗”,以對不同規模群體的人在拔河時所施加的力量進行比較。結果表明,參加拔河的人數越多,每個人出的力就越小。當一個人拖拽繩子時會施加63千克的力量,然而,在三個人的群體中,平均每個人所施加的力量會降到53.5千克,而在八個人的群體中會降到31千克——這比一個人單獨工作時付出努力的一半還要少。

所謂社會惰化作用,是指當群體一起完成一件工作時,群體中的成員每人所付出的努力,會比個體在單獨情況下完成任務時明顯減少。在組織中,社會惰化作用明顯減弱了群體工作效率,直接帶來了華盛頓合作定律。

1981年,威廉士等社會心理學家在研究中發現,當人們知道他們的努力程度可以鑑別出來時,便不再發生這個效應;1982年,哈金斯等社會心理學家通過研究發現,如果人們認為他們能夠對群體做出特殊貢獻,並且由於任務很難,每個人都需要付出努力時,社會惰化作用也不會發生。

組織內耗現象

著名童話作家克雷洛夫曾經寫過一個寓言故事,天鵝、梭子魚和蝦一起拉車,它們三個使出渾身力氣,幹得十分賣力,但是無論如何努力,車還是原地不動。其實就力氣而言,它們三個拉動這輛車是綽綽有餘的,可是為什麼車總是拉不動呢,原來,天鵝拉著車拚命往天上飛,蝦拉著車一步步向後倒拖,梭子魚則朝著池塘把車向前推。他們誰也不想改變方向,車子自然就拉不動了。

這個寓言故事說明了組織內耗現象。組織內耗就是由於組織成員“窩裡鬥”,不僅耗費了組織的資源能量,降低了組織的運轉效率,而且影響了組織的正常效能,損害了組織的整體效益。

破解策略

華盛頓合作定律

華盛頓合作定律華盛頓合作定律影響了群體關係,降低了組織效能。破解華盛頓合作定律,必須明確成員分工,落實成員責任,以降低旁觀者效應;採用激勵機制,實行目標管理,以避免社會惰化作用;注重素質結構,重視組織溝通,以減少組織內耗現象。

明確成員分工

在多個人共同完成工作任務的情況下,為了避免旁觀者效應,必須進行詳細的職務設計,明確成員分工,落實成員責任,以確定每個人應該做什麼,應該承擔什麼責任;然後對每個成員的努力程度和工作業績進行單獨考核,並將考核結果公開,讓大家知道所有成員的努力程度,知道誰在敷衍了事,誰在互相推諉,從而督促員工各負其責、各司其職,防止團體中出現“南郭先生”似的旁觀者。

採用激勵機制

科學的激勵機制能夠有效預防華盛頓合作定律。一般認為,科學的激勵機制應當遵循以下原則。

一、按需激勵。激勵的起點是滿足員工的需要,不同的員工具有不同的需求,即便是同一位員工,在不同的時間或環境下,也會具有不同的需求。因此,管理者必須深入調查研究,不斷了解員工的需要層次和需要結構的變化趨勢,有針對性地採取激勵措施,儘量滿足員工的不同需求。

二、賞罰適度。獎勵和懲罰不適度不僅會增加激勵成本,而且會降低激勵效果。獎勵過重會使員工產生驕傲和滿足的情緒,失去進一步提高自己的欲望;獎勵過輕則起不到激勵作用,或者讓員工產生不被重視的感覺。懲罰過重會讓員工感到不公平,或者失去對組織的認同,甚至產生怠工或破壞的情緒;懲罰過輕則會讓員工輕視錯誤的嚴重性,從而可能再犯同樣的錯誤。

三、賞罰公平。如果激勵不公正,獎不當獎,罰不當罰,那么不僅收不到預期效果,反而會造成許多消極後果。所以,對於取得同等成績的員工,一定要獲得同等層次的獎勵;對於犯同樣錯誤的員工,也應受到同等層次的處罰。

四、激勵公開。在運用激勵槓桿時,應當提高員工獎懲的透明度。在獎勵員工時,要將獎勵原因、獎懲辦法、獲獎人姓名及其工作業績等信息,通過合理的方式公之於眾,這樣既能激勵廣大員工向先進人物學習,又能讓獎勵情況接受公眾監督。在懲罰員工時,要說明懲罰依據,員工如有不服,應當允許其申訴。

五、物質激勵和精神激勵相結合。物質需要是員工最基礎的需要,是最低層次的,其激勵作用是表面的,應該把重心轉移到以滿足較高層次需要即社交、自尊、自我實現需要的精神激勵上去。堅持物質激勵和精神激勵相結合,既要反對過度依賴物質激勵,以免導致拜金主義;又要反對過分迷信精神激勵,以免走向唯意志論或精神萬能論。

六、內在激勵與外在激勵相結合。根據美國學者赫茨伯格的“雙因素理論”,凡是滿足員工生存、安全和社交需要的因素都屬於保健因素,保健因素又稱外在激勵因素,包括工資、獎金、福利和人際關係等方面,其作用只是消除不滿,但不會產生滿意。凡是滿足員工自尊和自我實現需要的因素都屬於激勵因素,激勵因素又名內在激勵因素,最具有激發力量,可以讓員工產生遠遠大於外在激勵的成就感或自我實現感。

實行目標管理

所謂目標管理,就是一種讓組織的主管人員和員工共同制定工作目標,在工作中實行“自我控制”,並努力完成目標的管理制度或管理方法。目標管理不僅能夠為組織成員指引方向和提供動力,以凝聚組織成員的力量,提升組織成員的士氣;而且能夠促進團體成員的團結合作,避免組織內耗和社會惰化,從而破解華盛頓合作定律。

實行目標管理,應當做好以下工作:一是上下級共同制定切實可行、易於考核且難度適當的工作目標。二是在討論協商的基礎上,將總目標分解為各部門和各層次的具體目標。三是上級要授權下級相應的權力,以便完成目標。四是要及時檢查每位員工完成目標的進展情況,並及時反饋檢查結果。五是對目標完成情況進行評價,考核人員績效,並以此作為員工獎懲和職務升降的依據。

重視組織溝通

在群體合作中,衝突是不可避免的。如果不能及時解決衝突,就會導致捲入衝突的員工不斷積累怨恨,產生人際交往的障礙,消磨工作的激情,引起社會惰化作用,出現華盛頓合作定律的現象。要解決群體合作中的衝突,就必須在合作過程中保持有效而簡潔的溝通機制。通過溝通,能夠減少組織內耗和社會惰化,避免華盛頓合作定律。

啟示

團隊啟示

細胞的旁觀者效應

細胞的旁觀者效應華盛頓合作定律揭示了團隊合作的重要性。團隊是指在同一間屋裡面工作,或在同一個項目共事的一群人。其特色在於將有才能的人聚集起來,並對一些可能不常見的問題提出創新的解決方法。對於沒有解決的問題,團隊內廣泛的技能和廣闊的知識面與個人的才能和知識面相比,更加具有絕對的優勢。

在企業中,雖然每個人都在單獨的工作,但是他們中的大多數人往往隸屬於某一個常規的小組,來共同完成某項任務。在這個常規小組中,他們的努力必須彼此協調一致,就像拼圖遊戲中的每個組成模組一樣。當員工之間的工作相互依賴時,他們作為任務團隊一起工作,並試圖營造合作的氣氛,這種表現就是團隊合作。

管理啟示

人們必須堅持向管理要效益的方針,從建立管理制度入手,形成分工合理、職責明確、獎罰分明的管理機制;同時,不斷提高員工整體素質,建立一個有利於人才競爭、有利於人才成長的舞台,形成儘可能攬天下英才為我所用的激勵機制。創建高績效團隊的合作文化徹底解決“華盛頓合作定律”的現象,惟有創建高績效團隊的合作文化。吃一塹,長一智,及時總結經驗教訓,並通過合適的方法將其與團隊內的所有成員共同分享,是團隊走出困境、走向成功的很好做法。