賞析

《世說新語》的這篇文章採用了對話描寫的方法來表現荀巨伯的義舉,寧代朋友死去,而讓自己的朋友在危急時刻離城而去,此舉感人至深。文章還使用了側面烘托的手法,讓賊一“謂”一“還”,來表現巨伯的義,栩栩如生。語言簡潔,明快,表現了荀巨伯忠於友情,不屈不撓的精神竟都感動了賊寇,體現了這種精神的偉大與無私。作者把人物的生活常態放在特定的環境下來寫,所寫的生活常態是去探病友,特定環境是有胡人入侵,這樣更有利於刻畫人物的性格特徵。

作者

劉義慶,字季伯,南朝宋政權文學家。《宋書》本傳說他“性簡素,寡嗜欲”。愛好文學,廣招四方文學之士,聚於門下。劉宋宗室,襲封臨川王贈任荊州刺史等官職,在政8年,政績頗佳。後任江州刺史,到任一年,因同情貶官王義康而觸怒文帝,責調回京,改任南京州刺史、都督和開府儀同三司。不久,以病告退,公元444年(元嘉21年)死於建康(今南京)。劉義慶自幼才華出眾,愛好文學。除《世說新語》外,還著有志怪小說《幽明錄》。

劉義慶(403—444),彭城(今江蘇徐州)人,南朝宋文學家。宋宗室,襲封臨川王贈任荊州刺史等官職,在政8年,政績頗佳。後任江州刺史,到任一年,因同情貶官王義康而觸怒文帝,責調回京,改任南京州刺史、都督加開府儀同三司。不久,以病告退,元嘉21年死於建康(今南京)。劉義慶自幼才華出眾,愛好文學。除《世說新語》外,還有志怪小說《幽明錄》。 原籍南宋彭城,世居京口。南朝宋武帝劉裕之侄,長沙景王劉道憐之次子,其叔臨川王劉道規無子,即以劉義慶為嗣。劉義慶是劉宋武帝的堂侄,在諸王中頗為出色,且十分被看重。

出處

《世說新語》是一部筆記小說集,此書不僅記載了自漢魏至東晉士族階層言談、軼事,反映了當時士大夫們的思想、生活和清談放誕的風氣,而且其語言簡練,文字生動鮮活,因此自問世以來,便受到文人的喜愛和重視,戲劇、小說如關漢卿的雜劇《玉鏡台》、羅貫中的《三國演義》等也常常從中尋找素材。

當然,因為劉義慶當時人在揚州,聽說了不少當地的人物故事、民間傳說,所以在《世說新語》中,也記載了一些發生在當時揚州的故事。如後世熟悉的成語“咄咄怪事”,就是源自於曾擔任建武將軍、揚州刺史的中軍將軍殷浩被廢為平民後,從來不說一句抱怨的話,每天只是用手指在空中寫寫畫畫。揚州的吏民順著他的筆劃暗中觀察,看出他僅僅是在寫“咄咄怪事”四個字而已。大家這才知道,他是借這種方法來表示心中的不平。

可惜的是,《世說新語》一書剛剛撰成,劉義慶就因病離開揚州,回到京城不久便英年早逝,時年僅41歲,宋文帝哀痛不已,贈其諡號為“康王”。

原文

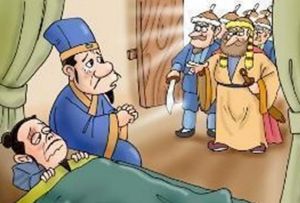

荀巨伯①遠看友人疾,值②胡賊③攻郡,友人語④巨伯曰:“吾今死矣,子⑤可去⑥。”巨伯曰:“遠來相視⑦,子令吾去,敗義⑧以求生,豈荀巨伯所行邪!”賊既⑨至,謂巨伯曰:“大軍至,一郡盡空,汝⑩何男子,而敢獨止?”巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,寧以我身代友人命。”

賊相謂曰:“我輩無義之人,而入有義之國。”遂班軍而還,一郡並獲全。(出自《世說新語·德行第一》)

注釋

1 .荀巨伯:漢桓帝時潁川(今河南省中部及南部一帶)人,生平不可考。

2 .值:適逢

3. 胡賊:指北方異族入侵中原的流寇。古時我國西、北部一帶少數民族統稱為“胡”。

4. 語:告訴

5. 子:尊稱,相當於“您”

6 .去;離開

7 .相視:看望你

8. 敗義:敗壞道義

9 . 以:用來

10.既:已經

11.汝:你

12.獨止:一個人留下。止:停留不走

13 .委:拋棄,放棄

14. 我輩:我們

15.不義:不懂道義

16 .之:的

17. 班軍:調軍隊回去。班:撤回

18. 一:整個

19 .獲全:得到保全,免受侵害

20. 郡:此指城。

21.班軍:調回出外打仗的軍隊

譯文

荀巨伯到遠方看望生病的朋友,正好遇上胡人來攻城。朋友對荀巨伯說:“我如今是快死的人了,你趕快離開吧!”荀巨伯說:“我遠道而來看望你,你卻要我離開;敗壞道義來求生,怎么是我的行為呢?” 等到賊兵來了,問荀巨伯說:“大軍一到,全城的人都逃走了,你是什麼人,竟敢獨自停留在這裡?”荀巨伯回答說:“朋友有疾病,我不忍心拋下他,寧願用我的性命來換取朋友的生命!”賊兵(聽了)相互說道:“我們這些無義的人,卻要攻入這個講究道義的地方!”於是調動整個軍隊回去了,全城因而得以保留。

道理

荀巨伯冒著生命危險也要保護他的病友,是因為他十分講義氣,這樣的友誼,才是君子之交。義氣,不會因富貴貧賤或生死禍福而改變立場與做法,義氣是為了正當的事情,而主動願意替別人承擔危險,甚至不惜捨棄自我,成全他人的氣度,這也是“真”、“誠”的一種體現。一樁捨生取義的義舉,不僅救了朋友的性命,更讓敵軍自慚而退,可見“義”以及道德的強大感化力量。 這則故事除了讓我們見證到患難見真情的可貴外,荀巨伯在生死關頭還能不忘聖賢書所言,而表現出大義凜然的行為,更讓我們學習到讀書人篤行真理的精神。

從中揭示了一個道理:做人應該講情意,捨生取義的義舉不僅救了他人性命,更是拯救了一座城,乃至一個國家! 堅守信義、大義凜然、對友忠誠、捨生取義、重情義、把情意看得比生命還重要。這樣的人是我們去尊敬的,也是我們要好好學習的。''我輩無義之人,而入有義之國。"是文章的點睛之筆。所以這是一篇動人的文章。