簡介

茅盾故居位於烏鎮觀前街與新華路交接處。國家級重點文物保護單位。是當代文學巨匠茅盾(沈雁冰)出生和生活過的地方。故居是茅盾曾祖父沈煥於清光緒十一年(1885)前後在漢口經商時寄錢回家購置的,自沈煥至茅盾,四代同堂居住於此。整個故居面街南向,是磚木結構的一般江南民居。其主體是四開間兩進深的二層樓房,共16間,面積414.25平方米。另外樓房後有小園,有平房三間近100平方米。因當初這所樓房東西兩個單元購進時間有先後,因此東單元稱“老屋”,西單元稱“新屋”。兩單元外貌一樣,前後兩進,樓上樓下都門、路相通,渾成一體。前樓四間臨街。底層自東至西第一間為大門和通道,第二間為家塾,是當年沈氏子弟就學之處。第三、四間聯成一大間,為當年全家的飯堂。樓上自東第一間是茅盾祖父的臥室,第二間是其父母的臥室,茅盾及其弟沈澤民即誕生在這間房內。第三間、第四間當年曾是茅盾兩位叔祖的臥室。自前樓底層通過天井或自樓上經過通道即至後進樓房。後樓底層四間自東起依次客堂、廚房、通前後的過道及全家的起居室。樓上四間自東起依次為茅盾姑母的臥室、女僕丫頭的臥室及茅盾曾祖父母的臥室。以上這些房舍至今仍保持百年前的規制未變。在兩進樓房後面是一個約半畝地的園子,茅盾曾祖父曾在這裡蓋平房三間,多年來堆積雜物。歷史淵源

民國22年(1933)夏,茅盾親自主持翻建為三大間,東為儲藏室,中為臥室及小客堂,西為書房及會客室。此後幾年中茅盾曾數度住在這裡寫作、讀書,並作為起居會客之所。自抗戰爆發後,茅盾即未回故鄉。1983年中共中央批准修復茅盾故居。1985年7月4日在茅盾誕辰八十九周年之際,烏鎮茅盾故居隆重開放。至1990年,前來參觀瞻仰的已有12萬多人次。重修後的茅盾故居仍以前樓下最東一間為大門,高懸陳雲親筆題寫的“茅盾故居”匾。大門內的通道改作陳列室序廳,安放茅盾銅像。前後樓上下各室器物按照當年格局布置,家具也有不少是當年舊物。前樓上茅盾父母的臥室,房內陳設簡易,有一張寧式雕花大床,邊上放一張小床,一座衣櫥,幾疊衣箱,臨窗有書桌放著文房四寶。茅盾在這裡誕生、養育,接受母親的啟蒙教育,度過少年時代。樓下西邊原為家塾的房內放著幾張桌椅,茅盾幼年時期和幾個堂兄弟在這裡讀書,由祖父沈思培教授。後園中的三間平房,南向有走廊,牆壁上掛著葉聖陶寫的“茅盾故居”匾額。這所平房30年代經翻修後上築天花板,下鋪地板,南北兩壁均裝設西式玻璃長窗,窗明几淨,環境幽靜。東邊一大間朝南開門,前半間為通向中室過道,後半間是儲藏室。中室前半間客堂與後半間臥室之間隔以中式長窗,臥室中有一張銅床和桌椅等用具。西邊一間中以茅盾親自設計的大書櫥隔成兩間,外面起居室,放著茅盾當年從上海運來的一套沙發。內室是書房,北窗下放著一張茅盾當年定做的大寫字檯。民國24年(1935)秋,茅盾在這裡完成了中篇小說《多角關係》的寫作。平屋外面空地上植有不少花木。民國23年秋,茅盾在這裡親手種植了一棵棕擱和一叢天竹,現今棕櫚的枝幹已超過七米多高的院牆,天竹鬱鬱蔥蔥,枝繁葉茂。茅盾故居建立後曾設7間陳列室,陳列茅盾的150幅照片和反映他的生平及業績的實物。故居共有珍藏品276件,茅盾照片400餘件,當代名家的書畫200餘件。近年已移至立志書院展出。

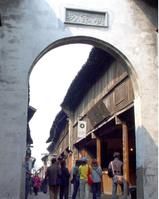

位於茅盾故居東鄰,清同治四年(1865)創辦。清光緒三十年(1904)改名立志國小,是烏鎮第一所初級國小,茅盾為第一批學生之一。他在這裡受到近代的新式教育,特別是國文教師沈聽蕉的作文教學,為他日後的文學創作打下了厚實的基礎。1990年6月,修復原書院建築五進中的三進。1991年7月4日正式作為茅盾故居的一部分對外開放。書院占地1000平方米,建築面積800平方米。臨街兩間成一單元,西邊一間是“青藜閣”,出售茅盾著作和有關紀念品。東邊一間門口懸周志高書寫的“茅盾童年讀書處”匾額。進入過道,門兩旁刻有:“先立乎其大,有志者競成”對聯。跨進天井,迎面是4米多高的封火牆,門上方磚雕“立志書院”四字。過牆門為又一天井,迎面是兩間平屋,原為書院的講堂,內懸掛複製的“有志競成”匾額。兩柱為抱柱對:“分水換規模,但願聞風皆立志,殳山鍾秀傑,足知異日有成材。”正中豎立茅盾青年時代造型的漢白玉全身像,系根據茅盾18歲時的照片雕塑。出平房跨進第三進天井是二層樓房。樓上展廳安放著茅盾半身銅像(原安放在“故居”大門內“序廳”)。展廳從左至右依次陳列著以“茅盾走過的道路”為題的展覽,分“家庭童年、學校生活、五四北伐、左聯前後、抗戰烽火、建國以後、永垂不朽、革命家庭、光照千秋”9個部分。後4個部分從右至左陳列在樓上的第二展廳;陳列內容有茅盾一生各個時期的著作、照片、手稿、信件、題詞等,較系統地反映了茅盾一生的革命活動、文學業績和走過的道路。陳列內容中,特別引人注目的是茅盾13歲時就讀於植材高等國小時兩本荊川紙的作文本,內容大多是史論,共37篇文章,16000多字,字跡清秀道勁,行文流暢,教師在批語中稱讚他“好筆力,好見地,讀史有限,立論有識。”顯示了少年茅盾的才華學識。院西側走廊有牆門通茅盾故居後院。