蠟染

蠟染 蠟染,古稱蠟纈,與絞纈(扎染)、夾纈(鏤空印花)並稱為中國古代三大印花技藝。苗族的蠟染藝術在中華民族的染織領域久負盛名、獨放異彩。蠟染也是中國貴州省丹寨縣、安順縣、織金縣苗族世代傳承的傳統技藝,苗語稱“務圖”,意為“蠟染服”。

苗族蠟染有點蠟和畫蠟兩種技藝,從圖案上可分為幾何紋和自然紋兩大類。丹寨苗族蠟染的作者們更喜歡以自然紋為主的大花,這種圖案造型生動、簡練傳神、活潑流暢、充滿誇張,鄉土氣息十分濃厚。安順苗族蠟染以幾何紋樣為主,圖案結構鬆散、造型生動。織金苗族蠟染以細密白色為主,布滿幾何螺鏇紋,圖案結構相互交錯,渾然一體。

簡介

蠟染圖案

蠟染圖案蠟染源於春秋戰國時代,流行於漢唐,興盛於宋元。蠟染是將畫好的作品通過防染、煮沸、去蠟、漂洗、花現。蠟跡在染制過程中因皺摺破裂而出現變化無窮、形態萬千的冰紋,即是蠟染最顯著的特色。

中國貴州省丹寨縣、安順縣及織金縣是以苗族為主體的多民族聚居區,在長期與外界隔絕的艱苦壞境中,這裡的居民逐漸形成了自給自足的生活方式,古老的蠟染技藝因此得以保留下來。按苗族習俗,所有的女性都有義務傳承蠟染技藝,每位母親都必須教會自己的女兒製作蠟染。所以苗族女性自幼便學習這一技藝,她們自己栽靛植棉、紡紗織布、畫蠟挑秀、浸染剪裁,代代傳承。在此狀況下,這些苗族聚居區形成了以蠟染藝術為主導的衣飾裝束、婚姻節日禮俗、社交方式、喪葬風習等習俗文化。

蠟染產品

苗族蠟染是為生產者自身需要而創造的藝術,其產品主要為生活用品,包括女性服裝、床單、被面、包袱布、包頭巾、背包、提包、背帶、喪事用的葬單等。

苗族蠟染有著悠久的歷史,(後漢書)上有西南夷“知染彩紋繡”的記載,這說明至少在漢代,西南少數民族就已經掌握了染、織、繡的技能。在苗族中,有關蠟染起源的傳說就有兩種。一是苗族先祖蚩尤與黃帝戰鬥、蚩尤被俘並處以極刑的故事,由此產生了“楓液作防染劑”的染法。二是苗族中流傳著蠟染“最早是對銅鼓上的紋樣的摹取。做法是將布蒙在銅鼓上,用蠟在布上來回摩擦,再經過染,銅鼓上的紋樣就轉移到了布卜,這種做法有點像制拓片。稍後又改用木板鏤空來摹取銅鼓紋樣,然後把木板放到白布上,將蠟液倒進鏤空的圖案中再進行靛染,這種方法類似於在衣服上印字。蠟染後來才變成使用銅片製成的蠟刀沾上熔化的蠟液直接在布上繪製。這種方法把蠟染從複製變成了創作,充分發揮了蠟染工具自身的優勢,體現出蠟染的材質美,因而,這種製作方法一直沿用至今”。

四川、貴州、雲南地區的苗族蠟染,常簡稱為川黔滇苗族蠟染,將其融為一體研究,可能是因為有其共性的特徵。川黔滇方言的苗族婦女,服裝使用蠟染十分普遍,衣、裙、圍腰以及其他棉織生活用品,幾乎都有蠟染製品。這種現象與苗族崇尚蠟染有關,她們以擁有多而精美的蠟染品為富為德為美,許多支系不僅在祭祖、婚喪、節日等重大場合都以蠟染為飾,而且生活中也離不開小巧精緻的蠟染品。川黔滇苗族蠟染,用一種特製的蠟刀點蠟,以蜂蠟熔汁繪花於白布上,染色後取出煮乾水中,蠟去則花現。製作方法是先將白布平鋪於案上,再將蜂蠟置於小鍋中,加溫升到60~70C時,蠟熔化為液狀,即以銅蜡月蘸蠟汁畫在_布上。有經驗者完壘憑自己的觀察以定溫度,而初學蠟繪者,不易憑觀察以定溫度,只好將畫布置於膝上,憑皮膚的感覺以判斷溫繾是否適宜。苗族婦女蠟繪,一般小打樣,只憑構思繪畫,也不用直尺和圓規,所畫的對稱線、直線和方圓圖形,摺疊起來能吻合不差。所繪花鳥蟲魚,惟妙惟肖,栩栩如生。繪成後,投入染缸漬染,染好撈出用清水煮沸,蠟熔他後即現出白色花紋。

在苗族蠟染中,最具代表性的是貴州丹寨、黃平、安順、榕江苗族的蠟染。丹寨苗族蠟染風格古樸、粗獷、奔放,面積大的較多,紋樣一般是動植物的變形,多以變彤的花鳥魚蟲為主體,顯得既抽象叉不失具象。丹寨蠟染除大量用於服飾外,還用做被面、墊單、帳沿和包袱布等以及民俗活動中。丹寨苗族祭祖時,要穿特製的蠟染衣,叫“祭祖衣”。在13年舉行一次的祭祖節——牯髒節上,蠡家要挑起數丈長的皤,其上裝飾著蠟染的紋樣,多為龍紋,它向人們昭示了苗族的龍圖騰崇拜。苗族的龍紋與漢旗不同,苗龍無尖利的爪和牙,形式優美,觀之可親。黃平苗族蠟染工整、細密、精緻,構圖嚴謹,一般面積較小。紋樣是由經過高度程式化處理的動植物紋和幾何紋相互穿插而成,除用於服飾外,人們還拿它做書包、枕巾.蓋籃布和手巾等。安順苗族蠟染多用幾何圖形,精上細作。榕江苗族祭鼓社,要用彩蠟繪製十面旗幡,飄飄屹立於儀仗隊之前。

喪葬時,不少地方也用蠟染布做殉葬衣,花紋多為古老莊嚴的銅鼓紋,渦妥紋。此外,黔西北納雍、水城一帶苗族的蠟染也有特色,它的圖案密集、飽滿,包括花、蝶、草和一些幾何紋樣等。由於蠟染是從摹仿銅鼓上的紋樣演變而來,因而蠟染中保留下來許多銅鼓紋樣,像芝草、雲紋。雷紋、同心圓紋、螺鏇紋、鋸齒紋等較抽象的幾何紋樣。當然,套用最多的還是比較具象的自然紋樣,如象徵愛情的魚與蓮,代表多子的石榴,寓意長壽的桃子,帶給人們幸福的蝴蝶和飛鳥等。有時蠟染在繪蠟後而未染時,由十蠟色深、淺變化豐富,比成品更美。

蠟染圖案來源及種類

蠟染栩栩如生的圖案

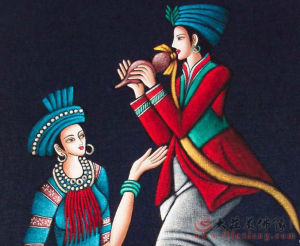

蠟染栩栩如生的圖案傳統的蠟染圖案多取材於大自然或先民傳說,有祖先傳下來的圖騰紋樣,如銅鼓紋、龍紋、雲彩、水波等等,也有在生活和生產中擷取的紋樣,如飛禽走獸、花蝶魚蟲等,題材多樣,不拘一格。對稱而多變的布局、誇張而得體的構圖,靈動而自然的線條都包含著深刻的意蘊,滲進了各民族的審美感受和民族特色。在千般寓意、萬種風情的隱語式文化符號中記錄著他們悠久的歷史,對圖騰的崇拜和理想的追求。

蠟染在安順苗族婦女中,頗為盛行。苗族圖案帶有史書性質,似鎧甲,象文字,或寫意、或抽象,任隨馳騁。蠟染布料常用作衣裙、圍腰、床單、背扇、帳檐、挎包、帽子、時裝。

二十世紀八十年代,以苗族民間藝人楊金秀為代表的一批批蠟畫能手應邀出訪歐美等地進行技藝表演,受到許多國際友人及專家的讚譽。

蠟染

蠟染 1.蝴蝶紋

蝴蝶紋來源於苗族神話古歌中的《妹榜妹留》與《十二個蛋》的故事。故事講述了苗族起源:楓樹化為蝴蝶,蝴蝶媽媽同水泡談情說愛,生下12個蛋,由鶴宇鳥孵化,生出萬物——雷公、水龍、蛇、虎、羊,大象、野豬等,其中一個蛋孵化出人類,即苗族的祖先姜央。這就是傳說中的苗族始祖姜央為“妹榜妹留”所生的故事,苗語“妹榜妹留”意譯為漢語就是“蝴蝶媽媽”。在苗族神話里,蝴蝶媽媽是世界萬物的始祖,包括神、鬼、人、動植物和雷電的產生都源於蝴蝶媽媽。因此,蝴蝶被認為是生殖和美的化身,最受尊崇,成為蠟染重要的、特別流行的紋樣。蠟染中的蝴蝶千姿百態,既有寫實的,也有寫意的;既有抽象化的,也有變形複合的。可以看到飛舞的、爬動的、正面的、側面的、仰面的、背面的一系列姿態各異、千變萬化的蝴蝶紋樣。蝴蝶輕盈秀美的形象深受中國各族人民的喜愛。這個傳說影響深遠,不僅形成苗族特有的一種文化意識,即對蝴蝶的熱愛和崇拜就是對祖先的熱愛和崇拜,而且使蠟染藝術表現緊密地與其崇拜相融合。可見,苗族蠟染中的蝴蝶圖案,積澱著祖先崇拜的原始意識。

2.魚鳥紋

苗族蠟染圖案中的魚鳥紋和蝴蝶紋相近,也是歌頌生命力的美的紋樣。苗族人民認為,鳥是男性,魚是女性。魚鳥同圖組成比喻夫妻恩愛的圖案。這種圖案的魚和鳥一樣也有翅膀,鳥也多為可入水暢遊的“水鳥”。有學者認為這是反映男女平等共同負起傳宗接代繁衍後代的使命,沒有男尊女卑之分,內涵著生殖崇拜,造型上是很有特色的圖案。

蠟染中大量使用魚的圖案,更多是出於心理的期盼與生命繁衍的需求。由於魚產子多,其腹內多子,因此魚紋的原始寓意便是象徵生殖,對魚的崇拜就是對魚的生殖能力旺盛的崇拜。來歷經演變,又出現了其他的吉祥寓意。漢族的“鯉魚跳龍門”圖案象徵顯達高升,“魚蓮”圖案象徵“年年有餘”。而貴州少數民族對魚紋的理解卻更多地保留了生殖崇拜的原始意識。如“子孫像魚崽一樣多”的比喻,在苗族民歌中屢有出現。在苗族的祭祀活動中,魚是不可缺少的供品,其寓意均在祈求子孫繁衍。蠟染中出現的魚紋大都軀體肥碩,有的魚腹內有小魚,有的魚腹內有魚子似的繁密斑點,有的索性將魚鱗畫作魚子,這些都傳達出原始生殖崇拜的信息。

蠟染中出現的許多鳥紋,同樣也是出於追求吉祥美好的願望。鳥,是山居的少數民族姑娘快樂的生活伴侶,鳥紋寄託著她們對生活的美好憧憬。在苗族中,鳥紋也含有祖先崇拜的意蘊。與蝴蝶傳說相連的是古歌中蝴蝶媽媽生出的12個蛋,是由鶴宇鳥孵化的。孵化出的萬物中就有苗族的祖先姜央。因此,鳥對於苗族是有恩的。島還町能是苗族先民中某些氏族的圖騰。《山海經-神異經》記載:“大荒之中有人,名歡頭……敢頭人面鳥喙,有冀,食海中魚,杖冀而行。”類似的記述在古籍中還有一些。“歡頭“叉怍“歡兜”,相傳為苗族先民的首領。這些鳥紋有的如實摹擬,有的想像變形。如錦雞、喜鵲、麻雀、燕子、斑鳩、鸚鵡、孔雀、鷺鷥等,能確認其名;有的則只具有鳥形.分不清是什麼鳥。它們多有花草環繞,大都張開嘴,或昂首啼囀,或竊竊私語,或比囂而飛,或背靠背像吵架的樣子,生動極了,類似人糞生活的寫照。

3.龍紋

龍在苗族意識里,向來就是造福人類的吉祥物。貴州少數民族地區的龍紋極有特色,其外形和內涵與漢族地區的龍紋截然不同。龍是中國的原始圈騰。漢族白秦、漢以來便以龍為尊,龍成為至高無上的皇權象徵,龍紋逐漸演變為頭角崢嶸、尖爪利牙的威武形象。貴州少數民族地區的龍紋卻大異其趣,表現為稚拙天真,憨態可掬,與人和自然萬物十分親近,苗族對龍敬而不畏,苗族的龍絲毫不像漢族的龍那么神氣十足,張牙舞爪。苗族蠟染的龍沒有固定的模式,千變萬化,有鳥頭蛇身、牛頭魚身、蜈蚣形等,因此,苗族就有水牛龍、魚龍、蠶龍、葉龍、盤龍、魚尾龍、水龍等,榕江苗族蠟染中的龍紋既像蛇,又像蠶。龍的形態或飛,或曲、或伸,變化自如。有專家認為龍紋的內涵除了龍圖騰崇拜的原始意識外,還有祈求納福迎祥、消災免禍之意。

4.鏇渦紋

苗族蠟染中的鏇渦紋,主要繪製在蠟染衣背、衣袖、被面卜,這是苗族象徵團結和占祥的傳統紋樣。苗族人民熱愛人自然,他們看到激流中的鏇渦,圓滿急轉,感到很美並有一種興旺吉利的感覺,於是公認為是.一種吉祥的美的紋樣。鏇渦紋在中國新石器時期的陶器上就已出現,那是先民們對自然水紋的摹擬。這種圖案後來在漢族工藝品中鮮有出現,卻在貴州的民間蠟染中較為常見。在視覺形式上,這是一種最引人注目的蠟染幾何形紋樣,在內容含義上,也是一種說法最多樣的紋樣。第一種說法是為了緬懷苗族祖先長途遷徙,跋山涉水,歷經無數險灘惡浪留下的鏇渦印記,第二種說法是,殺牛祭祖時記錄牛頭上的鏇渦紋,因為它是祖先的象徵。第三種說法是,古時候有一個聰明能幹的姑娘生了病,母親從山上採回一些郎蕨革的嫩苔,將這種草藥給姑娘吃後,其病便好了。為了永不忘記這棵救命草,就按照它的樣子畫在服裝上作裝飾。

5.花草植物紋

苗族蠟染中表現植物的圖案不僅很多,而且與漢人植物圖案有很大的區別。其植物圖案,不像漢族取材於象徵富貴吉祥的牡丹、蓮花、桃子、石榴之類(在蠟染巾也時有出現),更多見的是山問田野常見的花草植物,如養花、蕨花、梅花、桃花、杏花、棉花等,有一些已經演變、提煉為幾何形紋。這些植物題材在少數民族婦女勞作時隨處可見,觸手可及,她們從中獲得美感,通過想像加工,在蠟染中描繪出極富生命活力和山野情趣的畫面。如最具有地方特色的梨花紋,全世界沒有像丹寨苗族這么豐富而多彩的。相傳苗族的先祖在遷徙途中,曾經到過一處梨花坳的地方,正逢梨花盛開。在長期遷徙中的先祖耗盡精血,差一點兒就被奔波不定的生活拖垮,忽然看見滿山遍野生氣勃勃盛開的梨花,感到世界是如此的美麗,於是又增強了生活的信心,因此,梨花留給苗族深深美惑。另一個傳說是,在古代發生的由中原向西南的大迂徙中,婦女們為牢記跋涉的艱辛,便將沿途所見的花草植物都描繪在衣裙匕,後來便作為傳統紋樣保留下來。還有一種傳說,小孩穿梨花紋的蠟染衣裝,就可平安地健康成長,梨花紋也是苗娃的吉祥圖案。相傳蕨草曾治癒過苗族婦女的病,故蕨草也成為蠟染紋樣。

6.銅鼓紋

銅鼓是苗族文化特徵之一,因此銅鼓上的古老圖案往往是苗族蠟染傳統圖案的來源,銅鼓也是一些少數民族極為尊崇的重器。古時在祭祀、娛樂和征戰中經常使用銅鼓,對銅鼓的尊重,對銅鼓圖案的再現意味著對祖先的緬懷和崇拜。宋代的朱輔在《溪蠻叢笑》中記載:“溪峒愛銅鼓甚於金玉。”因此,苗族蠟染取材於銅鼓上的圖案,也就是一種必然的選擇。清代張澍在《黔中紀聞》中的記載也證實了這種現象:“緙僚有斜紋布,名順水紋,蓋模取銅鼓紋以蠟刻板印布。”苗族蠟染‘的銅鼓圖案,在傳承延續中雖有變化,但銅鼓的中心花紋在蠟染中還是非常典型、突出的。中心花紋,實際上就是輻射光芒的太陽紋。

7.星辰山川紋

這裡所說的星辰山川圖案,已經不是客觀的天上的星辰雲彩、地上的山嶺江河丁,而是一種經過高度抽象化後圖案與形象的組合。這些圖案既具有獨特的形式美,還凝聚著深厚的歷史內涵。據史料記載,苗族在古代曾經歷過背井離鄉的大遷徙,這是一個民族的悲壯經歷,苗族人民不僅刻骨銘心,傳說還用圖案記錄與反映了歷史上的遷徙事件。如九曲江河紋是由大小不等的菱形套結而成,象徵江河縱橫,曲折交叉,城界花紋以方形為框架,表示城牆,四邊的小方形表示角樓,中間的十字紋表示街道。長久傳承這類圖案的苗族地區有這樣的說法:這種圖案與組織,表現的是故七的風光和祖先遷徙的經歷,如百褶裙上黃色橫線表示黃河,綠色橫線表示長江,中間空白表示田野。他們稱這種裙為“遷徙裙”、“母江裙”。

蠟染製作方法

蠟染

蠟染蠟染製作方法是將白布平鋪於案上,把蠟加熱熔解為汁,用蠟刀蘸蠟汁繪於布上。一般不打樣,只憑構思繪畫,也不用直尺和圓規,所畫的中行線、直線和方圓圖形,摺疊起來能吻合不差;所繪花鳥蟲魚,栩栩如生。繪成後,投入染缸漬染,染好撈出用清水煮沸,蠟熔化後即現出白色花紋。苗族原本擅長紡麻織布,織好的布用蓼藍、紅花、梔子、五倍子等草藥就可以染成藍、紅、黃、黑各種顏色,色彩多以藍白為主,少有紅、綠的搭配。苗族蠟染古樸中包含著粗獷風格,簡約中蘊藏著典雅情調,風格鮮明,深受人們喜愛。

蠟染製作工具與工序

蠟染的製作工具主要有銅刀(蠟筆)、瓷碗、水盆、大針、骨針、穀草、染缸等。製作時先用草木灰濾水浸泡土布,脫去纖維中的脂質,使之易於點蠟和上色。然後把適量的黃蠟放在小瓷碗裡,將瓷碗置於熱木灰上,黃蠟受熱熔化成液體後,即可往布上點畫。點好蠟花的布再用溫水浸濕,放入已發好的藍靛染缸,反覆浸泡多次,確認布料已經染好,即可拿到河邊漂洗,讓清水衝去浮色,再放進鍋里加水煮沸,使黃蠟熔化浮在水面上,回收後以備再用。

之後,再將蠟染反覆漂洗,使殘留的黃蠟脫淨,即算完工。丹寨蠟染在這之後還要拼塗紅色和黃色,塗紅的一般用茜草根,黃色則用梔子提取。為了避免褪色,一般要待蠟染品製成後才著色。除上述步驟外,蠟染還有製作藍靛和發染缸等工序,各道工序前後連線,構成一套完整、成熟的技藝和操作規程。

製作工藝

手繪蠟染

手繪蠟染

手繪蠟染 其技法是融化了的蜂蠟或石蠟作畫然後浸染,煮去蠟而成。此法由於不存在其他工藝限制,只是徒手作畫,所以用筆(刀)隨心所欲,可以充分發揮蠟染藝術家的獨創匠心,其畫法可嚴謹,可疏鬆,可流暢活潑,可雅拙古樸,由於蠟的特性,一般作畫多用銅製蠟刀。

蠟刀的式樣為兩片,由約一公分之薄銅片合成斧形,中空,上接木柄,沾蠟後蠟蓄於兩薄銅片之間,有如繪圖用的鴨嘴筆原理,借銅傳熱保溫,作畫。這種用刀如筆的作畫特點,形成了蠟染的特有表現方法。再加上蠟膜在布上凝固後,經多次染色蠟層自然龜裂,藍靛滲透於裂縫之間,產生人工無法效仿的冰紋,具有一種其他藝術形式無法比擬的特殊藝術風格,人們讚美自然冰紋是蠟染的靈魂。

手繪蠟染

手繪蠟染蠟染一般用黃蠟和白蠟摻合使用。黃蠟(蜂蠟)有較強的韌性,容易保形,白蠟為礦蠟,性脆易龜裂,不易保形,因此兩種摻合使用時應視其構圖的需要而定手繪彩色蠟染有兩種辦法;1、先在構圖的彩色部位點色,再用蠟“封”上入缸浸染;2、先畫蠟。把布染成大面積統調色,煮去蠟後再於防染的部分施以其它顏色。

花模蠟染

是先把圖案帖於木板上刻成空心花紋,作為“花模”長期使用。需要時,將白布夾於兩塊同型的花模間,將加熱了的蠟汁灌入花模空心處,冷卻後找開花模,取蠟布浸染,用清水煮沸脫蠟即成。

花蠟染

花蠟染蠟染大多出自婦女之手,其水平高低,不在於製作方法,而在於蠟繪藝術。技藝精湛者,一般不先畫樣,也不用直尺圓規,僅憑構思和手工技巧,就能使所繪圖形均勻、對稱、大方、美觀。

繼承與發展

隨著現代意識的滲透,這一古老而獨特的手工繪染藝術在傳統的基礎上得到發展,散發出濃烈的古今結合氣息。色彩從單一藍白色變得五彩繽紛,面料由單一的棉布料擴展為毛、麻、絲及混紡化纖等多種,生產規模由家庭式作坊轉向工廠化。其製品已不再限於穿、戴、用,已經發展到純欣賞性的蠟染藝術品如壁掛等,而且獨樹一幟,躋身於世界藝術之林。這一民間工藝集實用性和藝術性於一體,作為一種特殊商品,以不可抗拒之魅力迅速打進國內國際市場,產品銷往全國200多個城市,並出口日本、美國、法國、東南亞等國家和地區。

蠟染之鄉-貴州省安順市

安順素有“蠟染之鄉”的美譽。1987年在安順市平壩縣桃花村苗族劉姓的一座洞葬群棺中,首次發掘了宋代彩色蠟染褶裙,燦然如新,圖案為“鷺絲鳥紋”,款式與現代苗族褶裙相差無幾,被定為國家一級文物。今北京故宮博物院還陳列有清代皇家宮廷珍藏的一幅安順市郊苗族蠟染背扇扇面。

安順苗族蠟染分為蠟畫和蠟染兩種形式。蠟畫是用銅刀(蠟畫工具)醮上高溫加溶的蜂蠟,在白布上信手畫出花鳥魚蟲,江河湖泊,唯妙唯哨,栩栩如生。然後繪畫者可根據自己的喜好,填以各種顏色即成。