發病機制

色素性靜脈旁視網膜脈絡膜萎縮

色素性靜脈旁視網膜脈絡膜萎縮 本病發病機制不清,但有各種推測

1.炎症因素 Brown認為是結核,紀秀香報導的病例有梅毒史。

2.遺傳因素 Morgan及Law認為是先天性改變 Brognoli認為是RPE先天性發育不全 Wave則認為是退變引起 Skala認為本病可能主要是經Y染色體在男性中傳遞。有人經過觀察和隨訪 發現患者視力、視野均有改變,證實本病是一種慢性進行性毯層視網膜脈絡膜變性的疾病。Skalka根據ERG和EOG的改變,推測本病可能是不完全型視網膜色素變性。因此大多數作者認為,本病可能先有RPE的原發損害,然後繼發脈絡膜萎縮。

3.血管因素 石田等認為視網膜動脈系統可能由於炎症或變性而引起動脈變細,視網膜營養障礙 RPE細胞脫失萎縮,發生微循環障礙,致色素顆粒游離,將視網膜靜脈包圍。

症狀

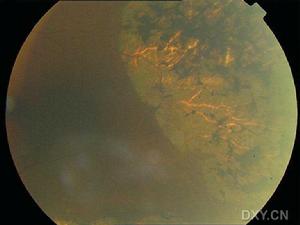

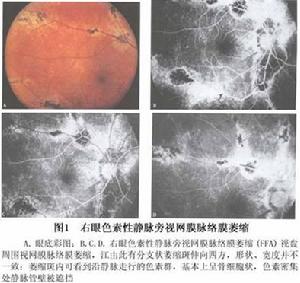

圖1

圖1臨床表現:

1.視功能改變 本病病程緩慢 中心視力良好,無症狀,無夜盲,往往在眼部常規檢查時偶然發現,一般有輕微的視野改變。但病變晚期侵犯黃斑時視力嚴重受損,甚至可能導致失明。視野改變有環形暗點、向心性收縮、與萎縮病變區相對應的暗點。暗適應雙眼均有降低 EOG通常異常,可表現為光峰降低或光峰消失。而ERG從正常到完全熄滅 提示本病光感受器有損害。在進展性患者,EOG可以記錄不到光誘導性快震盪和慢震盪 提示整個RPE受損。

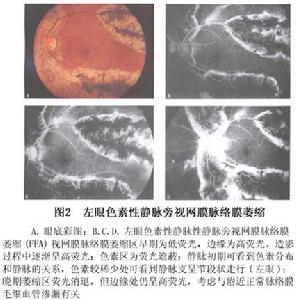

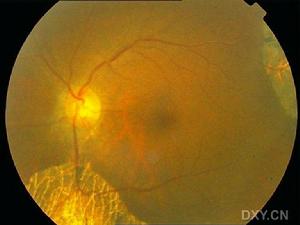

2.眼底改變 主要表現為視盤周圍有灰白色或青灰色視網膜脈絡膜萎縮區,從視盤呈放射狀沿視網膜靜脈向周邊部延伸,靜脈兩側之萎縮區及靜脈表面可見大量骨細胞樣色素沉著。視盤及黃斑區一般正常 病變嚴重時,視盤周圍可有色素改變,受累靜脈旁色素改變區附近的視網膜脈絡膜發生萎縮(圖1 2),小動脈與其餘視網膜顯示正常,眼底無出血及滲出。

圖2

圖2併發症:

可合併有中心性漿液性視網膜脈絡膜病變 閉角型青光眼、黃斑暈輪狀脈絡膜萎縮等改變。

診斷:

通過雙眼對稱的眼底特殊表現,緩慢的病變進展過程及螢光血管造影診斷並不困難。

1.原發性視網膜色素變性 雖然均首先損害RPE,以後又累及脈絡膜組織,但無夜盲症狀,眼底病變有有規律地沿著靜脈血管分布,ERG b波明顯下降,但即使在嚴重發展期也未完全消失 暗適應曲線抬高。EOG峰值明顯降低。因此是一種特定類型的毯層視網膜變性。

2.螺鏇狀視盤周圍脈絡膜萎縮、迴旋狀脈絡膜萎縮脈絡膜炎、中心性暈輪狀脈絡膜萎縮及眼底血管樣條紋後者退變區或條紋狀改變在視盤周圍呈翼狀或放射狀伸延,但與視網膜靜脈的走向無關。

檢查治療

色素性靜脈旁視網膜脈絡膜萎縮

色素性靜脈旁視網膜脈絡膜萎縮 檢查:

1.眼底螢光血管造影 顯示大範圍的靜脈旁RPE缺損和輕度脈絡膜異常。造影早期動脈期在萎縮區即顯影,萎縮區邊緣顯示強螢光,相應色素區為弱螢光。在視盤周圍及視網膜兩旁的萎縮區早期顯示強螢光 以後螢光逐漸增強 在病變中心部色素沉著處為弱螢光區。有時在萎縮區可見少許脈絡膜血管 表明此區的脈絡膜中、小血管及毛細血管已被破壞。後極部大塊陳舊萎縮區者不顯螢光。

2.眼電生理檢查 因為屬於PRE變性性疾病,可以出現ERG、EOG的異常改變。

治療:

無特殊療法 可採取一般維的持療法,必要時定期觀察。