腿長

狹義的腿長

腿身比

腿身比(一)定義

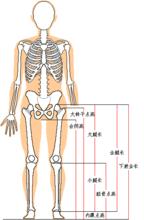

解剖學、人體測量學上嚴格定義的腿長學名全腿長 ,是狹義的腿長、真正的腿長,包括股骨與脛骨的長度 ,系指下肢除去足以外的長度 ;等於大腿長加小腿長 ,或下肢全長減內踝高 。

(二)間接測量

由於股骨頭深嵌於髖臼內,其頂端不能捫及,故大腿的上端無法準確確定。人類學家根據研究結果,常以髂前上棘點或恥骨聯合點進行測量,並推算出一個常數來求得大腿長和全腿長的近似值 。

全腿長=(髂前上棘高-內踝點高)×96%

全腿長=(恥骨聯合高-內踝點高)×105%

使用不同測點(大轉子點、恥骨聯合點或髂前上棘點)測定下肢全長(下肢長)、全腿長(腿長)、大腿長,結果也有所不同。然而,任何一種測量法都測不出下肢全長(下肢長)、全腿長(腿長)、大腿長的精確的解剖學長度 。

廣義的腿長

實際工作中通常使用一些更易測量的數據表示腿長 ,即廣義的腿長,從大到小依次為髂嵴高、臍高、髂後上棘高、髂前上棘點高、大轉子點高、恥骨聯合高、會陰高、身高減坐高、臀溝高 。也有用上述各種立姿高度減去內踝高或外踝高表示腿長的,如臍高減內踝高 ,髂前上棘點高減內踝高 ,大轉子點高減外踝高 ,會陰高減內踝高 等。

其中,會陰高有兩種:一是左右兩側坐骨結節最下點的連線與正中矢狀面的交點至地面的垂距 ,等於身高減坐高 ;二是恥骨聯合下緣高,略大於身高減坐高 。

學術上一般採用身高減坐高表示腿長,採用馬氏軀幹腿長指數反映上下半身比例。

測量點

測量點(一)定義

(1)髂嵴點高/髂嵴高/下肢長H:髂嵴點(ic)至地面的垂距。

(2)臍高:臍點(om)至地面的垂距。

(3)髂後上棘高:髂後上棘點(is.p)至地面的垂距。

(4)髂前上棘點高/髂前上棘高/下肢長A:髂前上棘點(is.a)至地面的垂距。

(5)大轉子點高/大轉子高/下肢長B:大轉子點(tro)至地面的垂距。

(6)恥骨聯合上緣高/恥骨聯合高:恥骨聯合點(sy)至地面的垂距。

(7)會陰高/股下高/腿內側長:會陰點(pe)至地面的垂距。

(8)身高減去坐高(坐高:頭頂點(v)至椅面的垂距,即頭頂到坐骨結節的長度 。)

(9)臀溝高/臀紋線高/下肢長C:臀溝下緣最低點至地面的垂距 。

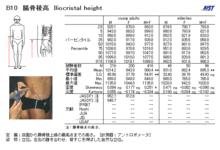

(二)相關數據

AIST人體寸法データベース1991-92

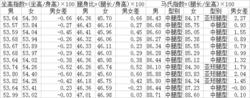

AIST人體寸法データベース1991-92(1)《AIST人體寸法データベース1991-92》節選,如圖冊所示,相關數據如下,以供參考 :

| 項目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |

| 髂嵴點高(mm) | 1014.2 | 943.9 | 70.3 |

| (髂嵴點高/身高)×100 | 59.17 | 59.32 | -0.14 |

| 臍高(mm) | 1003.6 | 925.1 | 78.5 |

| (臍高/身高)×100 | 58.55 | 58.13 | 0.42 |

| 髂後上棘高(mm) | 970.3 | 897.6 | 72.7 |

| (髂後上棘高/身高)×100 | 56.61 | 56.41 | 0.20 |

| 髂前上棘點高(mm) | 933.4 | 847.2 | 86.2 |

| (髂前上棘點高/身高)×100 | 54.46 | 53.24 | 1.22 |

| 大轉子點高(mm) | 875.7 | 814.5 | 61.2 |

| (大轉子點高/身高)×100 | 51.09 | 51.18 | -0.09 |

| 恥骨聯合高(mm) | 866.1 | 748.7 | 117.4 |

| (恥骨聯合高/身高)×100 | 50.53 | 47.05 | 3.48 |

| 身高-坐高(mm) | 788 | 723.7 | 64.3 |

| [(身高-坐高)/身高]×100 | 45.97 | 45.48 | 0.50 |

| 會陰高(mm) | 783.3 | 714.5 | 68.8 |

| (會陰高/身高)×100 | 45.70 | 44.90 | 0.80 |

| 臀溝高(mm) | 748.7 | 692.3 | 56.4 |

| (臀溝高/身高)×100 | 43.68 | 43.51 | 0.18 |

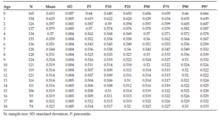

(2)《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》節選,以供參考 :

| 項目 | 女 | 男 | 男女差 |

| 身高(cm) | 162.94 | 175.58 | 12.64 |

| 髂嵴點高(cm) | 98.88 | 107.34 | 8.46 |

| (髂嵴點高/身高)×100 | 60.68 | 61.13 | 0.45 |

| 臍高(cm) | 98.21 | 105.88 | 7.67 |

| (臍高/身高)×100 | 60.27 | 60.30 | 0.03 |

| 大轉子點高(cm) | 86.16 | 92.83 | 6.67 |

| (大轉子點高/身高)×100 | 52.88 | 52.87 | -0.01 |

| 身高-坐高(cm) | 77.74 | 84.19 | 6.45 |

| [(身高-坐高)/身高]×100 | 47.71 | 47.95 | 0.24 |

| 會陰高(cm) | 77.14 | 83.72 | 6.58 |

| (會陰高/身高)×100 | 47.34 | 47.68 | 0.34 |

| 臀溝高(cm) | 74.43 | 81.44 | 7.01 |

| (臀溝高/身高)×100 | 45.68 | 46.38 | 0.70 |

(註:《AIST人體寸法データベース1991-92》、《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》中,會陰高是左右兩側坐骨結節最下點的連線與正中矢狀面的交點至地面的垂距 ,等於身高減坐高 ,略小於恥骨聯合下緣高。)

測量方法比較

目前針對身體上下部分的相互比例(即軀幹與腿的比例)及腿與全身的比例的測量方法有很多種,下面對比其中幾種:

大轉子點高

以大轉子點高+23mm為下肢長,與身高比較。

嚴格意義的下肢長,學名下肢全長 ,應以股骨頭頂點為起點,但在活體測量中,探覓該點是十分困難的。而以大轉子為起點加上大轉子至股骨頭頂點之間的距離的平均值來計算下肢長也有問題。儘管大轉子形狀突現於人體表面,但它是一個球面,很難定出測點。

髂前上棘點高

以髂前上棘點高-40mm為下肢長,與身高比較。

在人體測量中常以髂前上棘為起點,減去髂前上棘至股骨頭頂點的平均值來計算下肢長。這一方法雖然比以大轉子為起點的方法易於操作,但問題是在人體表面上精確地定出該測點也有困難。而更大的問題是成年人由於身高、骨盆斜角與髂翼形狀有很大差異,不同個體間自髂前上棘至股骨頭的垂直距離變化範圍為9~52mm,平均值為40mm。這樣大的變化範圍,以一個平均值來替代,顯得過於模糊,因此其參照價值大大減弱。尤其不利的是骨盆前傾明顯的被測者,用此法量得的下肢長數值低於骨盆前傾不明顯的被測者。

臀溝高

以臀溝最下緣高為下肢長,以第七頸椎棘突至臀溝最下緣的距離為軀幹長,相互比較。

臀溝位於人體表面背側,是臀部與大腿間的褶線,它的最下緣是可以肯定地加以定位的痕跡。被測者有的臀部肌肉緊湊,有的鬆弛下垂,因肌肉形態不同而對“臀位”高低的觀感產生影響,但臀部肌肉形態並不改變臀溝高度。該方法還包括以第七頸椎棘突至臀溝最下緣的距離作為軀幹長的測量,但問題是目前所使用的測量方法測得的這一數值不是測點間的垂距,即這兩個測點不在同一垂線上,因此其穩定性不可靠,在測量時使用捲尺沿體表測量,測得的數值含有弧長因素,而這一因素的個體間差異很難從數值中減去,這就使數值缺乏可比較性 。

會陰高

會陰高測量誤差

會陰高測量誤差以會陰高為下肢長,與身高比較。

不同參考資料中,會陰點可以是左右兩側坐骨結節最下點的連線與正中矢狀面的交點 ,也可以位於恥骨聯合下緣 。前者測量所得的會陰高其實就是身高減坐高 。其次,測量會陰高時,被測者採取立姿,會陰點往往不好確定,活動直尺卡的位置和鬆緊程度對測量結果有所影響。在一些文獻中 ,會陰高數據缺乏參考性。

坐高和馬氏指數

以坐高為軀幹長,以身高減坐高為下肢長,以馬氏軀幹腿長指數反映身體上下部分的相互比例。

(1)坐骨結節在大腿伸直時不易摸到,因為它被臀大肌下緣所覆蓋。需用手指沿臀溝向上重按,方可摸到。坐時,臀大肌下緣上移,坐骨結節移至皮下,與凳面接觸故易摸到 。因此,當人採取坐位姿勢時,坐骨結節恰好與凳面接觸 。也就是說,凳面即為左右兩側坐骨結節最下點所在的平面。

(2)人體測量中所建立的標準姿態,標準測軸(垂直軸、矢狀軸、橫軸),標準平面(矢狀面、額狀面、水平面)及標準方位,使測得的數值穩定可靠,因而具有可比較分析的科學價值。身高與坐高的測量簡單易行,數值取自被測者的標準姿態與標準測軸,穩定可靠。馬氏軀幹腿長指數不直接以軀幹長與下肢長作為原始數據,而是通過身高與坐高間的數值關係,以指數形式反映出被測者的軀幹長、下肢長與身高三者間的比例關係,正是避開了不穩定、不可靠的因素,因而具有科學性。它以指數值所劃分的腿型級別更具有重要的參照價值。馬氏軀幹腿長指數測量所需器械簡單通用,一般的醫務所中的身高計校準後便可使用。

(3)身高坐高指數也可以間接地反映出被測試者的軀幹與腿長的比例,但它在反映人體腿長比例方面不如馬氏軀幹腿長指數更直接、更明確、更敏感。它的指數值與腿長成反比,使用時不如馬氏軀幹腿長指數方便 。

結論

綜上所述,我們認為,用身高減坐高表示腿長,用馬氏軀幹腿長指數檢測身體上下部分的相互比例(即軀幹與腿的比例)是最好的方法。

坐高測量

測量依據

坐骨結節在大腿伸直時不易摸到,因為它被臀大肌下緣所覆蓋。需用手指沿臀溝向上重按,方可摸到。坐時,臀大肌下緣上移,坐骨結節移至皮下,與凳面接觸故易摸到 。

因此,當人採取坐位姿勢時,坐骨結節恰好與凳面接觸 。也就是說,凳面即為左右兩側坐骨結節最下點所在的平面。

測量方法

世界衛生組織(WHO)推薦的“國際生物學計畫”(IBP)關於坐高的測量方法,它對以營養學為研究目的的測量規定是:

“被測者坐於一桌面,雙足懸空,無支撐。其膝後部位於桌緣的正上方。上身挺直。牽引頦下部稍稍向前,大腿和臀部肌肉應在放鬆狀態。頭部處於法蘭克福平面。測高儀垂直,在骶部和左右肩胛之間與脊柱相接觸。”

對於為人體工程學研究而進行的坐高測量,WHO的測量方法要求被測者將雙足踏於木板之上。

只要在椅面和測高儀上附一簡單裝置,坐深、臀膝距等項目值即可同時讀出。我們認為,在我國今後的人體測量工作中,應該採用這種方法 。

注意事項

測量時必須大腿與地面平行並與小腿間呈直角

測量時必須大腿與地面平行並與小腿間呈直角測量時必須大腿與地面平行並與小腿間呈直角 ,絕對不能直接坐在地面上;因為,坐在凳子上,挺直軀幹,大小腿所成角度從90°變為180°的過程中,軀幹自然收縮。其次,左右肩胛間的脊柱和骶部保持在一條垂直線上,兩處緊靠立柱 ,絕對不能後腰貼在牆上。

相關指數

身高坐高指數

身高坐高指數(index of sitting height/body height):一種體型指數,(坐高/身高)×100。表示坐高占身高的百分比,也叫比坐高。一般將指數值小於52視為短軀幹型,大於54視為長軀幹型。女性較大,男性較小;兒童和成年人較大,少年較小。黃種人屬長軀幹型。我國城市青年,男性平均為54.1,女性平均為54.3(據青少兒體制調查1979) 。(唐錫麟)

在一些英文文獻中,稱之為Cormic Index 。

身高坐高指數(Stature-sitting height index)分型如表所示 :

| 型別 | 指數 | |

| 男 | 女 | |

| 短軀幹型(short trunk) | X<51.0 | X<52.0 |

| 中軀幹型(middle trunk) | 51.0≤X≤53.0 | 52.0≤X≤54.0 |

| 長軀幹型(long trunk) | X>53.0 | X>54.0 |

馬氏軀幹腿長指數

(1)定義

馬氏軀幹腿長指數(Manouvrier's skelic index),等於[(身高-坐高)/坐高]×100;馬氏軀幹腿長指數是檢測身體上下部分的相互比例(即軀幹與腿的比例)的最可靠和最具有參照價值的量化指標 。

馬氏軀幹腿長指數分型如表所示 :

| 型別 | 指數 |

| 超短腿型(hyperbrachyskelictype) | X~74.9 |

| 短腿型(brachyskelictype) | 75.0~79.9 |

| 亞短腿型(subbrachyskelictype) | 80.0~84.9 |

| 中腿型(mesatiskelictype) | 85.0~89.9 |

| 亞長腿型(submakroskelictype) | 90.0~94.9 |

| 長腿型(makroskelictype) | 95.0~99.9 |

| 超長腿型(hypermakroskelictype) | 100.0~X |

(2)比例分布

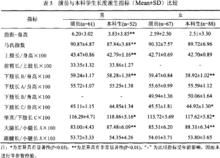

《武漢市某高校大學生體型調查研究》(年齡17-21歲),如表所示,以供參考 :

| 馬氏軀幹腿長指數分型(n:男=582;女=484) | ||||||||||||||

| 超短腿型 | 短腿型 | 亞短腿型 | 中腿型 | 亞長腿型 | 長腿型 | 超長腿型 | ||||||||

| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |

| 男 | 1 | 0.2 | 38 | 6.5 | 176 | 30.3 | 249 | 42.8 | 93 | 16 | 23 | 4 | 2 | 0.3 |

| 女 | 5 | 1.2 | 35 | 8.3 | 173 | 40.8 | 153 | 36 | 54 | 12.7 | 4 | 0.9 | 0 | 0 |

下身長坐高指數

下身長坐高指數(lower extremity-sitting height length index),等於坐高/(身高-坐高);

本指數反映上下身長比例,說明體型特點 。

標準數據

中國

《中國成年人人體尺寸(GB10000-88)》節選,以供參考 :

| 年齡分組 | 項目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 男18-60歲,女18-55歲 | 身高(mm) | 1678 | 1570 | 108 |

| 坐高(mm) | 908 | 855 | 53 | |

| 腿長=身高-坐高(mm) | 770 | 715 | 55 | |

| 坐高指數=(坐高/身高)×100 | 54.11 | 54.46 | -0.35 | |

| 腿身比=[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.89 | 45.54 | 0.35 | |

| 馬氏指數=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 84.80 | 83.63 | 1.18 | |

| 馬氏軀幹腿長指數分型 | 亞短腿型 | 亞短腿型 | ||

| 18-25歲 | 身高(mm) | 1686 | 1580 | 106 |

| 坐高(mm) | 910 | 858 | 52 | |

| 腿長=身高-坐高(mm) | 776 | 722 | 54 | |

| 坐高指數=(坐高/身高)×100 | 53.97 | 54.30 | -0.33 | |

| 腿身比=[(身高-坐高)/身高]×100 | 46.03 | 45.70 | 0.33 | |

| 馬氏指數=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 85.27 | 84.15 | 1.13 | |

| 馬氏軀幹腿長指數分型 | 中腿型 | 亞短腿型 | ||

| 26-35歲 | 身高(mm) | 1683 | 1572 | 111 |

| 坐高(mm) | 911 | 857 | 54 | |

| 腿長=身高-坐高(mm) | 772 | 715 | 57 | |

| 坐高指數=(坐高/身高)×100 | 54.13 | 54.52 | -0.39 | |

| 腿身比=[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.87 | 45.48 | 0.39 | |

| 馬氏指數=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 84.74 | 83.43 | 1.31 | |

| 馬氏軀幹腿長指數分型 | 亞短腿型 | 亞短腿型 | ||

| 男36-60歲,女36-55歲 | 身高(mm) | 1667 | 1560 | 107 |

| 坐高(mm) | 904 | 851 | 53 | |

| 腿長=身高-坐高(mm) | 763 | 709 | 54 | |

| 坐高指數=(坐高/身高)×100 | 54.23 | 54.55 | -0.32 | |

| 腿身比=[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.77 | 45.45 | 0.32 | |

| 馬氏指數=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 84.40 | 83.31 | 1.09 | |

| 馬氏軀幹腿長指數分型 | 亞短腿型 | 亞短腿型 |

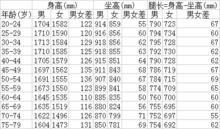

日本

《AIST人體寸法データベース1991-92》節選,以供參考 :

| 項目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |

| 坐高(mm) | 926 | 867.6 | 58.4 |

| 腿長=身高-坐高(mm) | 788 | 723.7 | 64.3 |

| 坐高指數=(坐高/身高)×100 | 54.03 | 54.52 | -0.50 |

| 腿身比=[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.97 | 45.48 | 0.50 |

| 馬氏指數=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 85.10 | 83.41 | 1.68 |

| 馬氏軀幹腿長指數分型 | 中腿型 | 亞短腿型 |

《size-JPN 2004-2006》不同年齡層次的身高、坐高、腿長、身高坐高指數、腿身比以及馬氏軀幹腿長指數,如圖表所示,以供參考 :

腿身比

腿身比 腿身比

腿身比美國

《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》和《2010 Anthropometric Survey of U.S. Marine Corps Personnel: Methods and Summary Statistics》節選,以供參考 :

| 年份 | 項目 | 女 | 男 | 男女差 |

| 1988 | 身高(cm) | 162.94 | 175.58 | 12.64 |

| 坐高(cm) | 85.2 | 91.39 | 6.19 | |

| 腿長=身高-坐高(cm) | 77.74 | 84.19 | 6.45 | |

| 坐高指數=(坐高/身高)×100 | 52.29 | 52.05 | -0.24 | |

| 腿身比=[(身高-坐高)/身高]×100 | 47.71 | 47.95 | 0.24 | |

| 馬氏指數=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 91.24 | 92.12 | 0.88 | |

| 馬氏軀幹腿長指數分型 | 亞長腿型 | 亞長腿型 | ||

| 2010 | 身高(cm) | 162.49 | 175.34 | 12.85 |

| 坐高(cm) | 85.9 | 91.91 | 6.01 | |

| 腿長=身高-坐高(cm) | 76.59 | 83.43 | 6.84 | |

| 坐高指數=(坐高/身高)×100 | 52.86 | 52.42 | -0.45 | |

| 腿身比=[(身高-坐高)/身高]×100 | 47.14 | 47.58 | 0.45 | |

| 馬氏指數=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 89.16 | 90.77 | 1.61 | |

| 馬氏軀幹腿長指數分型 | 中腿型 | 亞長腿型 |

粗略判斷

粗略判斷腿身比

粗略判斷腿身比雙膝過肩 與否、腕線過臀線 與否、腕線過會陰與否皆可粗略地判斷腿身比(一字馬高舉過頭例外)。而得出精確的腿長數據須測量坐高等,得出精確的腿身比須依據馬氏軀幹腿長指數等 。

人種差異

坐高指數

腿身比

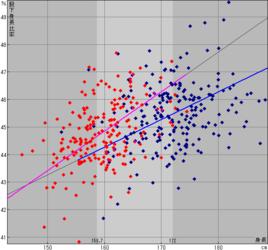

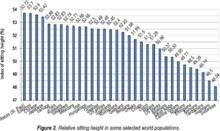

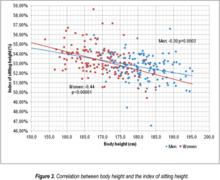

腿身比身高坐高指數黃種人大於白種人,白種人大於黑種人,如圖表所示:

瓜地馬拉瑪雅人男性身高坐高指數為54.6,秘魯女性身高坐高指數為55.8 。澳洲土著身高坐高指數男性只有47.3,女性只有48.1 ,有的男性甚至極端至40.8 。北京與重慶人的身高坐高指數在52.97至54.73之間,符合蒙古人種的特點,白種人的身高坐高指數為52-53左右,黑種人平均在50-52左右 。

腿身比

腿身比不同國家或地區身高坐高指數如圖所示 :

馬氏指數

黑人馬氏軀幹腿長指數

黑人馬氏軀幹腿長指數 蘇丹丁卡人和努巴人

蘇丹丁卡人和努巴人從馬氏軀幹腿長指數平均值來看,美國白人男性為88.93,女性為87.02;美國黑人男性為95.20,女性為91.83 。非洲黑人大於美國黑人,有的地區男性甚至達到115,女性達到113 。東非地區的肯亞、坦尚尼亞、蘇丹的男性分別為102.61、103.57、108.34 。

年齡差異

中國

年齡差異

年齡差異我國研究資料表明,人體各部長度的年增長比(各年度增長值/身高年增長值×100)均隨年齡的增長而變化,這就決定了人體各部長度/身高×100指數也隨年齡的增長而有所增加。

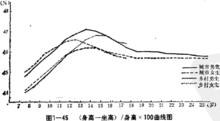

如圖冊所示,城市男生的[(身高-坐高)/身高]×100指數在7-13歲時隨年齡增加而增大,13歲以後,隨年齡的增加而減小。與此相反,身高坐高指數在7-13歲時隨年齡的增加而減小,13歲以後則隨年齡的增加而增大。城市女生的情況與城市男生相似。所不同的是,由於女生青春期發育較男生早,這兩項指標的曲線隨年齡增加而變化的轉折點比城市男生早一年 。

外國

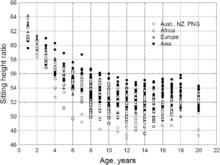

Sitting/standing height ratio in Spanish

Sitting/standing height ratio in Spanish西班牙兒童從出生到成年身高坐高指數的變化,如圖冊所示 :

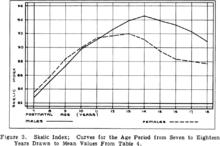

The Skelic Index

The Skelic Index美國愛荷華州青少年馬氏軀幹腿長指數隨年齡的變化,如圖冊所示 :

三國比較

韓國、日本、美國學生馬氏軀幹腿長指數隨年齡的變化,如圖冊所示 :

學童生徒の下肢高座高指數 (Skelic Index)の加齢変化

學童生徒の下肢高座高指數 (Skelic Index)の加齢変化兩性差異

股上長

股上長人們往往依據個例認為女性有更大的腿身比(加之女性穿高跟鞋、上衣設計較短,而男性因生理因素褲子穿得低,在視覺上可能會造成一些錯覺)。然而在不少資料中,通常依據身高坐高指數、馬氏軀幹腿長指數的平均值,得出男性腿身比更大 ——男子與女子雖然全身長度的標準比例相同,但他們各自的軀幹與下肢相比,女性的軀幹部較長,腿部較短,但是腰節高((腰圍高/身高)×100比男性大),臀部大(股上長較男性大)所以穿的褲子比男性要長而男子的腿部卻較長 。如圖冊所示:

以下作進一步分析。

身高減坐高

用身高減坐高表示腿長:

(一)同身高

坐高指數

坐高指數《中國青少年兒童身體形態、機能與素質的研究》中,按身高五厘米分組來看男女差異,身高105-190cm各分組身高坐高指數如圖冊所示:

在11-16歲時期同年齡、同身高的男、女生,身高坐高指數是女生比男生大;11歲之前、16歲之後,身高坐高指數是男生比女生大 。

也就是說,成年男性身高坐高指數大於同身高成年女性。並且,身高越高,身高坐高指數越小,腿身比和馬氏軀幹腿長指數越大。

(二)平均值

《人體測量的技術和方法》(蘇聯)19-25歲男女的坐高、腿長、身高坐高指數、腿身比、馬氏軀幹腿長指數、馬氏軀幹腿長指數分型如表所示,以供參考 :

| 19-25歲男 | ||||||

| 身高組(cm) | 坐高(cm) | 腿長(cm) | 坐高指數 | 腿身比 | 馬氏指數 | 馬氏指數分型 |

| 158-162 | 86.5 | 73.5 | 54.06 | 45.94 | 84.97 | 亞短腿型 |

| 163-167 | 88.3 | 76.7 | 53.52 | 46.48 | 86.86 | 中腿型 |

| 168-174 | 90 | 81 | 52.63 | 47.37 | 90.00 | 亞長腿型 |

| 175-177 | 91.8 | 84.2 | 52.16 | 47.84 | 91.72 | 亞長腿型 |

| 178-182 | 93.7 | 86.3 | 52.06 | 47.94 | 92.10 | 亞長腿型 |

| 總平均數:170.2 | 90.1 | 80.1 | 52.94 | 47.06 | 88.90 | 中腿型 |

| 19-25歲女 | ||||||

| 身高組(cm) | 坐高(cm) | 腿長(cm) | 坐高指數 | 腿身比 | 馬氏指數 | 馬氏指數分型 |

| 151-155 | 83.3 | 69.7 | 54.44 | 45.56 | 83.67 | 亞短腿型 |

| 156-160 | 85 | 73 | 53.80 | 46.20 | 85.88 | 中腿型 |

| 161-165 | 87.8 | 75.2 | 53.87 | 46.13 | 85.65 | 中腿型 |

| 166-170 | 88.7 | 79.3 | 52.80 | 47.20 | 89.40 | 中腿型 |

| 總平均數:160 | 85.7 | 74.3 | 53.56 | 46.44 | 86.70 | 中腿型 |

(三)極端值

捷克

捷克18-29歲捷克人數據如圖所示,由此可見,腿身比最小值、最大值男性均大於女性 :

| 項目 | 男 | 女 | 男女差 | |

| 坐高指數 | 平均值 | 52.63 | 53.38 | -0.75 |

| 最小值 | 46.54 | 49.42 | -2.88 | |

| 最大值 | 56.61 | 58.63 | -2.02 | |

| 馬氏指數 | 平均值 | 90.01 | 87.34 | 2.67 |

| 最小值 | 76.65 | 70.56 | 6.09 | |

| 最大值 | 114.87 | 102.35 | 12.52 | |

會陰高

用會陰高表示腿長:

(一)《AIST人體寸法データベース1991-92》不同身高段的會陰高、(會陰高/身高)×100如表(單位:cm)所示,以供參考:

| 日本男性 | 日本女性 | ||||

| 身高 | 會陰高 | (會陰高/身高)×100 | 身高 | 會陰高 | (會陰高/身高)×100 |

| 162.9 | 72.8 | 44.69 | 150.1 | 65.4 | 43.57 |

| 164.9 | 74 | 44.88 | 152 | 66.6 | 43.82 |

| 167.3 | 75.4 | 45.07 | 154.3 | 68 | 44.07 |

| 169.1 | 76.5 | 45.24 | 156 | 69.1 | 44.29 |

| 170.6 | 77.4 | 45.37 | 157.4 | 70 | 44.47 |

| 172 | 78.2 | 45.47 | 158.7 | 70.9 | 44.68 |

| 173.4 | 79.1 | 45.62 | 160 | 71.8 | 44.88 |

| 174.9 | 80 | 45.74 | 161.4 | 72.7 | 45.04 |

| 176.7 | 81.1 | 45.90 | 163.1 | 73.8 | 45.25 |

| 179.2 | 82.6 | 46.09 | 165.4 | 75.4 | 45.59 |

| 181.2 | 83.9 | 46.30 | 167.3 | 76.7 | 45.85 |

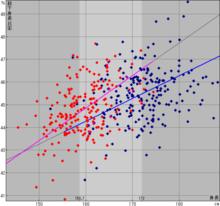

如表所示:同身高,女性會陰高大於男性;但由於(會陰高/身高)×100與身高正相關,身高越大,(會陰高/身高)×100也越大;因此,(會陰高/身高)×100平均值男性略大於女性 。

(會陰高/身高)×100(藍為男,紅為女)

(會陰高/身高)×100(藍為男,紅為女)(二)如圖所示,(會陰高/身高)×100極端值男性略大於女性。

18-29歲男女各200名,(會陰高/身高)×100前5名

18-29歲男女各200名,(會陰高/身高)×100前5名結論

由此可見,用會陰高或身高減坐高表示腿長:同身高,女性腿長大於男性;但由於腿身比與身高正相關,身高越大,腿身比也越大;因此,腿身比平均值、馬氏軀幹腿長指數平均值男性略大於女性,腿身比極端值男性略大於女性 。

也就是說,腿身比兩性差異並不顯著(身高肩寬指數、身高骨盆寬指數、身高大腿圍指數等兩性差異顯著 );如果說同身高女性腿略長,那么這只是身高兩性差異的結果。

選材

時裝模特

服裝模特

服裝模特一般來講,時裝模特比普通女性高11厘米左右(Tovee et al.1997),而且這種差異的較大部分源於腿長的差異 。

鄭州紡織工學院1996年錄取的服裝表演專業新生的馬氏軀幹腿長指數平均值為91.3,如圖所示 :

腿身比

腿身比《Analysis of Characteristics of Female Model Somatotype Based on Body Measurement》(2014年)節選,北京服裝學院109名學生的馬氏指數平均值為91.95,分布如圖所示 :

芭蕾舞演員

腿身比

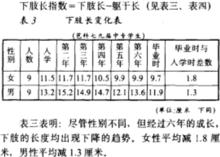

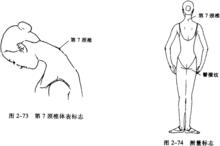

腿身比舞蹈演員要求形體修長,下肢長度與軀幹差距有嚴格標準,芭蕾選材更為嚴格,要求下肢比軀幹至少長12cm。測量如下:由第7頸椎與第1胸椎間的縫隙為起點,至臀橫紋(臀線)為軀幹長;臀橫紋(臀線)至足底為下肢長(即臀溝高)。選材時,下肢越長越好。因兒童少年發育先長腿,後長軀幹,等到發育完全,下肢與軀幹間差距會縮短,故挑選時應以下肢越長越好。舞蹈演員四肢修長,舞蹈表演時顯得舒展、大方。

芭蕾舞演員

芭蕾舞演員(第7頸椎因其棘突特別長,低頭時在頸後能看見和摸到,又稱“隆椎”,第7頸椎(隆椎)是記數椎骨序數的骨性標誌,也是舞蹈選材的人體體表標誌之一 。)

腿身比

腿身比128名來自北京、遼寧和上海芭蕾舞團演員的馬氏指數平均值,男90.87,女90.32,如圖所示 :

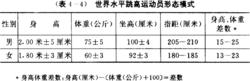

跳高運動員

腿身比

腿身比在田徑項目中,跳高運動員的(坐高/身高)×100指數最小,而下肢長及下肢各環節的長度與身高之比最大,說明跳高運動員軀幹短,下肢長,這是跳高運動員的突出特點 。

腿身比

腿身比著名教練員胡鴻飛說,理想的跳高運動員應當具備身材細長的條件,尤其強調腿長。他挑選的男運動員,坐高和腿長的差數一般為零,特別好的,如朱建華達-4厘米,女運動員的要求低一些,差數一般為+2厘米 。朱建華11歲時身高156cm,坐高76cm,馬氏指數為105.3 。成年後其身高193.7cm,坐高97.5cm,馬氏指數為98.67 。

索托馬約爾、巴爾希姆等腿身比更大。

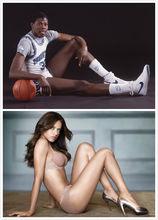

籃球運動員

黑人籃球運動員

黑人籃球運動員籃球運動員的形態特點是:軀短肢長。籃球運動員的(坐高/身高)×100指數,男、女均小於其他項目的運動員,尤其是黑人籃球運動員更為顯著,有的只達45左右,甚至以下(即馬氏軀幹腿長指數122以上) 。

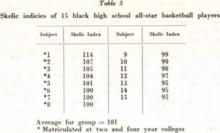

15名黑人高中全明星籃球運動員的馬氏指數平均值為101,如圖所示:

腿身比

腿身比而NBA球星大衛·湯普森該指數達到115 。

蘇丹丁卡人馬努特·波爾從未申請過任何腿長記錄,但他的腿長、腿身比遠勝所有申請過腿長記錄的人。

馬努特·波爾

馬努特·波爾審美

腿身比

腿身比提到身高,不得不提到一個與此相關的概念——腿長。在進化心理學中,用“腿身比(LBR,Leg-to-Body Ratio)”來研究腿長跟人體吸引力之間的關係 。

(1)Swami、Einon與Furnham(2006)以腿身比作為審美標準,探究五種不同腿身比1.0、1.1、1.2、1.3、1.4對於兩性的吸引力。這篇文獻中,腿身比是指下身與上身比例;下身粗略地用腳的底部到骨盆頂(在腰下面至臀部上方之間)之間的距離表示,上身則為頭頂到骨盆頂之間的距離。研究結果顯示,女性較偏好腿身比低1.0(腿較短)的男性,男性則偏好腿身比高1.4(腿較長)的女性 。

(2)如果只有女人腿長好看,根據性選擇原理,我們是不是應該進化成女人長腿男人短腿?就好比雌孔雀喜歡雄孔雀開屏,就只有雄孔雀有華麗的羽毛。可人類的腿身比是男女差不多的,男人平均還長一點。

腿身比

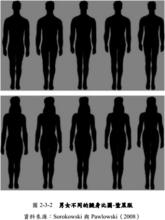

腿身比Sorokowski與Pawlowski(2008a)認為Swami、Einon與Furnham(2006)的實驗做得不夠精密,沒有排除干擾因素。他們以之前的研究為基礎,進行了修改版(剪影圖)的腿身比的研究。不同於Swami、Einon與Furnham(2006)的研究結果,結果顯示,男女皆受高腿身比1.3異性的吸引。並且,不論是對女性或男性而言,腿身比1.0(腿最短)都是最不具吸引力,而腿身比1.4的吸引力(腿過長)則有所減少。

同時,Sorokowski與Pawlowski(2008b)另以波蘭人腿長與軀幹比例的平均值為基礎,創建出基準圖(置於中間,再稍微地拉長腿長5%、10%和15%,及縮短5%、10%和15%共設計出七個剪影圖,探究不同腿長對於兩性的吸引力。研究結果表明,腿長影響著男性與女性的身體吸引力。相對較短的腿,長的腿更具吸引力,但只限於輕微(5%)腿的長度增加,過長的腿會降低身體的吸引力 。

(3)張榮富,李惠閔,沈宥勝(2010)重複了Swami的設計實驗,樣本選取台北教育大學及東海大學的學生,女413人,男202人,發現結果與Sorokowski的一樣 。

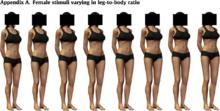

腿身比

腿身比(4)Frederick、Hadji-Michael、Furnham 與Swami 等人(2010)將樣本再擴大,並做了三次實驗。第一組樣本為加州大學洛杉磯分校學生,705位女性,235位男性,平均年齡為18.93歲;第二組是在學校咖啡廳隨機找的樣本,女性64人,男性50人,平均年齡22.7歲;第三組樣本來自社會人士,女性 101 人,男性106人,平均年齡27.1歲。使用刺激物是立體動畫軟體POSER製作出來的,生動逼真,腿身比由低到高共八張,研究顯示這三組測試者對腿身比有吸引力的評分均與 Sorokowski(2008)幾乎一樣,結果支持Sorokowski與Pawlowski的研究結果:男女皆較偏好高腿身比的異性 。

上述Sorokowski與Pawlowski的兩項研究中均討論到,吸引力可能和相對應的腿長度有關,因為這個特徵可能是健康狀態的線索。