疾病簡介

腹繭症

腹繭症疾病名稱:腹繭症

其他名稱:

疾病編碼:ICD-9:568.823ICD-10:

所屬部位:腹部,

所屬科室:急診科,普通外科,腹部外科

"腹繭症",於1978年命名,是腹部外科一種比較少見的疾病。其特點是全部或部分小腸被一層緻密、灰白色質韌、硬厚的纖維膜所包裹。因其病因不同,臨床表現不一,認識上也不一致,相繼被報導為“小腸蠶繭包裹症、先天性小腸禁錮症、小腸階段性纖維包裹症、包膜內粘連性腸梗阻”等。

腹繭症是一種臨床罕見疾病。其特點是全部或部分小腸被一層灰白色質韌厚硬的纖維外膜包裹。病因不明。臨床報導多為青春期女性。本病術前診斷困難,常以腹部包塊或腸梗阻為首發症狀,主要表現為反覆發作的腹痛、腹脹,伴腹部包塊,嘔吐,不規律排氣排便或無排氣、排便。患者大多體質衰弱,後期病情嚴重,術後併發症多,病死率高。

疾病分類

1 消化系統疾病

1.1 本病治療根據有無臨床症狀而不同。

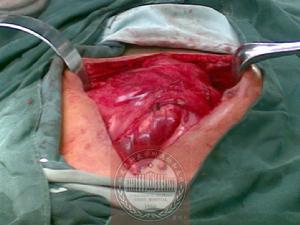

1.11 有症狀型 多以急性或慢性腸梗阻就診,包膜的下面有腸管的縮窄環,應以手術為主,徹底切除包膜、充分松解粘連及縮窄環,應以手術為主,徹底切除包膜、充分松解粘連及縮窄環,解決腸梗阻問題。5例患者中有1例全腹臟器包裹成團,似水腫的腸系膜,無法辨認腸管,纖維膜異常肥厚,約30mm,緻密堅韌,只能用小圓刀慢慢切開,將其松解,但腸管、系膜間的粘連分離起來還較容易,我們的經驗是打開一側的側腹膜,游離結腸,將整個“盤狀物”翹起,在系膜、腸管間分離直至表面的纖維膜並切除之,這樣由易到難的操作可最大限度地避免損傷腸管,也能節省時間,以免在表面無處下手而浪費時間。如少部分小腸分離確有困難,損傷較重,可考慮做腸切除、吻合術。術中因腸管漿膜層有不同程度損傷,加之手術時間較長,術後再粘連、梗阻的幾率加大,筆者認為在切除纖維膜,松解粘連及縮窄環後應常規行腸排列術。

1.12 無症狀型 多為腹部其他手術時偶然發現(其中1例膽繫結石患者,膽總管切開取石),由於其包裹均勻、對稱、緻密,包裹的臟器無移位,臨床上也無腸梗阻的表現,原則上應不做處理。因為腸管表面的包裹及腸管間的蠶絲網狀粘連對腸管的通暢性並無影響,而腸間包膜局部增厚形成的纖維縮窄環壓迫腸管,才是導致腸梗阻的真正原因。

1.13 術後患者腸功能恢復較常規腹部手術患者時間明顯延長,5例患者中有1例12天才恢復腸蠕動,要耐心等待,不必急於再次手術,注意營養支持及電解質平衡,可考慮中醫中藥配合治療。

流行病學

腹繭症好發於13~26歲的青少年女性,多數在月經初潮2年內發病,男性少見。迄今為止,國內有關腹繭症的報導約40餘例。

病因

腹繭症

腹繭症腹繭症病因不明,可能與下列因素有關。

1.繼發於某種腹腔內炎症Foo等認為本病多發於女性,發病時間常在月經初潮2年內推測可能系月經血經輸卵管反流進入腹腔,誘發亞臨床原發性腹膜炎纖維滲出機化所致。Sieck等根據發病的地區性和好發於青少年女性的特點,推測可能系易經生殖道侵入的病原體逆行感染引起腹膜炎的後遺症。但這些推測尚未被證實而且不能解釋男病人的發病從手術中發現包膜內腸間粘連也有別於一般感染所致腹膜粘連。

2.先天性發育異常多數學者認為腹繭症是先天性發育異常加上後天因索所致,其理由是包膜很完整、光滑,與壁層腹膜無粘連,一些包膜病理檢查證實為腹膜結構,腹內伴發畸形率較高(54.3%),常為大網膜缺如。由此推測可能系大網膜發育異常或小腸系膜呈雙套筒發育所致,造成包膜內腸粘連的原因可能與後天因素有關還有學者認為腹繭症是一種先天性十二指腸旁疝或結腸系膜疝。

3.藥物影響Seng報導的病例中有服用普萘洛爾(心得安)的病史(80mg/d)認為普萘洛爾類β-受體阻滯劑減少了控制細胞正常增生的環磷酸腺苷酸(cAMP)及環磷酸鳥苷酸(cGMP)的比例,導致膠原過度增生和腹腔纖維化。

4.原發性腹膜炎Francis注意到腹繭症在肝硬化、腎炎、惡性腫瘤及心力衰竭伴腹水病人中發生率較高,尤其是肝硬化病人行LeVeen分流術後多見。王榮華則報導結核性腹膜炎病人發病率高。

發病機制

小腸被異常纖維膜呈蠶繭狀包裹,程度不一,從Treitz韌帶到末端迴腸的全部或部分小腸,被繭狀包裹成團塊狀、馬蹄形或U形,包膜與相鄰壁腹膜無粘連,少數與盆壁或側腹膜融合,部分可累及結腸、胃、膽囊和子宮及附屬檔案。包膜厚薄不均,增厚處呈乳白色,包膜內小腸間或包膜間可有疏鬆粘連、胃分離,包膜可局部增厚,形成縮窄環或束帶壓迫腸管形成梗阻,腸梗阻發生率約為57%,腹繭症伴腹腔內畸形率較高,約為54.3%,常見的是大網膜缺如或發育不全,肝左葉缺如、游離盲腸等,腹繭症包膜病理檢查結果可有兩種情況:①纖維式膠原組織呈慢性炎症改變。②腹膜組織綜合資料分析病理改變不一,包膜可能來源於腹膜組織。

病理生理

鏡下觀察為正常的腹膜樣組織或增厚的纖維結締組織,可伴玻璃樣變及慢性炎症。

臨床表現

1 症狀和體徵:平常病人並無症狀,92%的病人以腸梗阻就醫,其中亞急性和慢性腸梗阻占71.4%,一些病人是在腹部手術時偶爾發現本病。部分病人伴有腹部包塊,發生率為69%。臨床特點:①青年女性,有不明原因的腸梗阻。②既往有類似發作史,可自行緩解。③常表現為腹痛及嘔吐,但缺乏腸梗阻的四大典型症狀。④觸診腹部有無壓痛的包塊,質地軟。

2 腹繭症術前很難確診,幾乎均為術中診斷,對於青少年女性,既往無腹部手術史及腹膜炎或長期服藥者,出現腸梗阻和腹部包塊時應疑本病。

診斷鑑別

1 醫技檢查

1.1 實驗室檢查:組織病理學檢查可表現為為纖維或膠原組織,呈慢性炎症改變。

1.2 B超檢查:提示腫物為粘連的腸管,外被有弱回聲組織,不能觀察到有無腹水及包裹腸管有無蠕動。

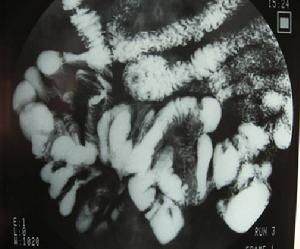

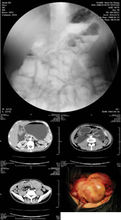

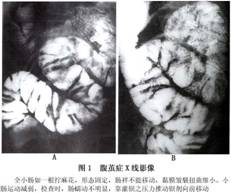

1.3 X線鋇餐檢查:可見小腸受壓、緊縮、小腸整塊移動或迴腸末段狹窄等徵象,鋇劑通過小腸的時間明顯延長,短縮的腸系膜及纖維內壁的粘連可使小腸出現類似結腸袋樣的徵象。

1.4 CT檢查:可了解腹塊內為摺疊之小腸,腸管狹窄為增厚的腹膜所包裹。

2 診斷依據

2.1 無手術史,有較長反覆發作不全腸梗阻病史的中青年。

2.2 全腹中度膨脹,不對稱,可觸及一整體、光滑、壓之不縮小的包塊,表面聞及腸鳴音。

2.3 X線可發現全部或部分小腸聚攏於某一部分,位置固定。

2.4 B超可見內有腸管的腫塊。

治療

腹繭症治療以手術為主,距包膜基底1cm處切除包膜或切開包膜固定於側腹壁,有粘連、縮窄環充分松解,徹底解除梗阻使小腸解剖復位或附加腸排列等。絕大多數病人術後症狀消失,少數病人遺留症狀,可繼續服用潑尼松維生素B1治療可緩解症狀。術中應仔細觀察腸管與腫塊的關係,切忌包膜內小腸整塊切除或誤當腫瘤切除,導致短腸綜合徵發生。

腹繭症 包膜切除後

腹繭症 包膜切除後 腹繭症 術中所見

腹繭症 術中所見併發症

腸梗阻為本病的主要併發症,亦是病人就診的主要原因。