發明者

腦葉白質切除術的公認發明者是安東尼奧·C.D.A.F.埃加斯-莫尼茲(António Cae-tanode Abreu Freire Egas Moniz)。他1874年生於葡萄牙。葡萄牙科英布拉大學畢業,1902年成為教授。以後又任里斯本大學醫學院教授。基於腦前葉切除對某些精神病人有效的假說,實施了腦白質切除法,為此獲1949年諾貝爾生理學醫學獎。1955年逝世。

莫尼茲曾經注意到,在埃及的木乃伊中,不知道為什麼,有幾具的頭蓋骨上有洞。為此,他仔細查閱了有關資料,得知是治療癲癇病留下的痕跡。另外,有些外傷患者,在極偶然的情況下不得不切除腦前葉的外側面。他發現,這些人手術後比受傷前變得溫順多了。根據這些事實,莫尼茲對那些性格異常的慢性精神分裂症和嚴重強迫症的患者,實施了腦前葉白質切除手術。經過手術後,這些患者無不變得非常馴良和溫順。這種被人們稱為“腦白質切除法”的手術曾風行一時。1949年,莫尼茲為此獲諾貝爾生理學醫學獎。

歷史

在19世紀末期,人們就開始嘗試對大腦實施手術以解決精神疾病,手術對象除了人之外,還包括狗、靈長類動物等。但是這一時期的手術沒有引起多少重視。1935年,約翰·富爾頓和卡羅爾·雅克布森在倫敦舉行的第二屆神經精神學會上發表報告,提到他們對黑猩猩實行兩側前連合切斷術後,黑猩猩的攻擊性行為減少。這一報告引起了葡萄牙醫生安東尼奧·莫尼斯的興趣,他開始嘗試用類似的方法治療人類的某些重大精神疾病。最初,他嘗試通過向額葉注射酒精的方式摧毀神經纖維,但是不久就發現這種做法也會損害到大腦的其他地方。於是他便開發出了被稱為腦白質切斷器的手術儀器來完成額葉的切除工作。

當時一份宣傳腦白質切除術的廣告

當時一份宣傳腦白質切除術的廣告在精神病外科剛發展起來的時候,也就是二次世界大戰剛結束時,美國有很多人支持腦前葉手術。

前葉控制衝動和情緒調節,醫生希望通過切除前葉一舉治癒暴力傾向、焦急暴躁等思想和行為病變,而這確實也收到了一定的效果,對病人和家屬都是一種解脫。科學界對此評價甚高。但當時的手術程式比較粗糙。最關鍵的問題是,醫生們不知道自己在乾什麼,手術效果也無法預測。隨著神經外科的發展和人們對神經生物學的理解不斷深入,醫生對腦科學的知識比以前豐富,新技術的套用也使手術變得更精細。比如,大腦成像技術顯示,強迫症患者的大腦皮層中有一個神經環路的活動比正常人要活躍得多。這一環路連線眼後腦前葉與諸如丘腦等的一些大腦深層基團。如果用外科手段切斷該連線,可能有助於糾正強迫症。這些手段有:大腦埋線(用隨身攜帶的電池作為能量來源刺激大腦細胞)、蒼白球切開術或丘腦腹外側核毀損術,目的是毀損很小一部分致病的神經基團。其中,埋線法沒有損害腦細胞,因而是可以逆轉的。如果手術後發現效果不理想,只要將電流停掉,患者就可以恢復原狀。

1996年的一個研究中,哈佛大學附屬醫院的醫生調查了34名接受腦白質切除術或丘腦腹外側核毀損術的強迫症患者,發現38%的患者在手術後幾個月內就有明顯的好轉。到2002年,他們中的20個人已經基本恢復正常的生活和工作。

標準手術

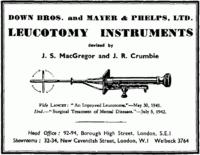

歷史上使用過的一種腦葉切斷器

歷史上使用過的一種腦葉切斷器當實行這一手術時,醫生需要在病人的顱骨兩側各鑽一個小孔,

然後將腦白質切斷器從洞中伸入病患腦部,在每側選擇三個位置實施手術。這個儀器的外形就像是一把修長而精緻的螺絲刀,不過它的頭部側面開了口而且沒有尖端。然後醫生需要拉動手柄,開口處的鋼絲在拉動作用下便會凸起,切斷神經纖維。1935年,阿爾梅達·利馬在莫尼斯的指導下完成了第一例這種手術,第二年他們將結果共之於眾。他們所治療的第一批20名病人全部存活了下來,這一手術很快在其他國家也流行起來。1949年,莫尼斯因此而獲得了當年的諾貝爾獎。

改進手術

改進後的腦白質切除術

改進後的腦白質切除術同莫尼斯一樣,美國醫生沃爾特·弗里曼也參加了1935年的倫敦會議。第二年在看到莫尼斯的報告之後,他開始嘗試實施自己的前腦葉切除手術。起初,他使用的是同莫尼斯一樣的手術方式,很快他就發展出自己的一種更加迅速便利的手術方式。

在他的手術中,需要的工具是一個類似於冰錐的錐子和一個榔頭,病人被施以電擊以代替藥物麻醉。手術時將錐子經由眼球上部從眼眶中鑿入腦內,破壞掉相應的神經。這一過程十分迅速,而且某些情況甚至不需要手術室就可以施行。1936年到20世紀五十年代之間,美國大約實施了4萬到5萬例這樣的手術,弗里曼本人就做了3500例。

接受過該手術的名人

虛構人物

在虛構作品中,腦白質切除術並不罕見。肖恩·康納利主演的電影《脂粉金剛》(A Fine Madness)中的主人公就恰好處在腦葉白質切除術在美國大紅大紫的年代。他沒能躲過劫難,作為一個癲狂的詩人,他被施行這項手術算作治療;

由美國作家肯·克西小說改編的電影《飛越瘋人院》中的主人公邁克·墨菲也沒躲過,他為躲避苦工,偽裝精神失常進入精神病院,最後,與周遭一切格格不入的他,被切除腦白質,成了行屍走肉。

由丹尼斯·勒漢撰寫,後被改為好萊塢大片的作品《禁閉島》中主人公泰迪最後也被實施此手術。

《美少女特工隊》中的Baby Doll。因藝術手法,電影裡的BABY DOLL做完手術是創口都沒有的,應該為了維持電影女主角的完美。

《危機邊緣》中Walter在第四季第三集最後的時候,認為自己神經錯亂了,想要對自己進行腦白質切除術,被Olivia阻止。

《House》(豪斯醫生)第6季第8集裡的James Sidas,智商178,18歲前發表了3本書和35篇論文,因為不想太聰明,最後要求做lobotomy。

真實人物

好萊塢三四十年代女明星弗蘭西斯·法默,也沒有躲過這項手術,傳記片《弗蘭西斯》的悲劇性高潮,就是弗蘭西斯·法默被強行切除腦白質,而在此之前,這個天才女子,因一篇獲獎作文成為小名人,並在1936年到了好萊塢,成了明星,在6年時間裡演了14部電影,但她性格暴躁,熱衷於用激進的方式反抗周圍浮華的環境,與同事反目,在片場衝著老闆大吼大叫,終於被她的母親送進精神病院,並被切除腦白質。多年後她重返社會,已是一個目光渙散、神情呆滯的中年婦女。

第一個接受此實驗的美國人是愛麗絲·胡德·哈馬特(1873-1941),接受手術時63歲。這個手術是由沃爾特和詹姆斯.瓦茨醫生來施行的。他們首先切開一個3厘米左右的口,然後用螺鏇鑽在頭顱的左右側鑽洞。接著,他們通過左側的洞,筆直的插進腦白質切斷器頭顱4厘米使其到達大腦的表層。整個手術持續了大約一個小時。她手術後的幾個月,哈馬特遭受到得抽搐似乎與她的手術有關。然而,她繼續她的生活,與此同時,焦慮也在減少,並且她也不在精神病院。她的丈夫認為,在愛麗絲手術後,愛麗絲的行為比以前更規範了,他預測,在接下來的5年,愛麗絲會更幸福。愛麗絲.哈馬特感染了肺炎,68歲去世。

另外一個著名的美國藝人,華納·巴克斯特(1889-1951),他因出演《亞利桑納奇俠》這部電影而榮獲奧斯卡金像獎最佳男主角而出名。到了1936年,在好萊塢,他的片酬高達284,000美元,他是片酬最高的演員。在1914年到1915年,他已出演過超過數百部的電影。在他晚年,他患了關節炎。在那時,有很多人遭受這種長期的病痛折磨像是長期的或嚴重的腰酸背疼還有折磨人的頭疼而接受過腦白質切斷術。巴克斯特的關節炎變得非常嚴重,他已忍受不住關節炎帶來的疼痛,所以他輕率地就決定去做一個腦白質切斷術。在他肺炎的手術後,巴克斯特很快就去世了。

作為一個現代主義畫派的風雲人物,瑞典人西格麗德(1885-1948)也接受過此手術。她曾和表現主義畫家格呂內瓦爾德結為夫婦。他們夫妻會定期的在家裡或國外展出他們的作品。在瑞典他們被視為是現代主義的創始人。西格麗德患上了永久性的精神病,在1930年,為了生命的延續,這讓她不得不住院治療。在她的作品中,可見到有越來越多的緊張感,直到疾病已強迫她退出了作畫的領域。1937年,當她還在住院時,呂內瓦爾德和她離婚了,並與他的情人結為夫妻。1946年,呂內瓦爾德和他的第二任妻子葬身於飛機失事。在西格麗德做完一次拙劣的腦白質切除術後,2年後她去世了。西格麗德的作品總數有500多幅,其中包括素描,水彩畫,還有頭部素描畫。

當然,我們不能忘記大名鼎鼎的甘迺迪家族的成員:羅絲瑪麗·甘迺迪。由於羅絲瑪麗先天弱智,病情發作之時,時常獨自一人從修道院裡偷偷溜出來。考慮到羅絲瑪麗是個女孩子,家人非常擔心她因為意外懷孕、發病失態等原因而給家族帶來種種不體面。在她23歲那年,父親約瑟夫得知,一種名叫“前腦葉白質切除術”的大腦手術也許可以“徹底解除”這種疾病。然而實際情況卻是,精神外科手術在當時還只是處於剛剛起步階段,前腦葉白質切除術在全世界只進行過區區幾百例。然而,在父親約瑟夫的再三堅持之下,羅絲瑪麗還是身不由己地被推上了手術台,並且成了當年接受腦葉切除手術的“全美第一人”。結果,這場冒險手術以徹底失敗而告終。風華正茂的羅絲瑪麗術後智力下降到與新生嬰兒無異,終日喃喃自語,獨自坐在牆壁前痴痴地望著窗外。1949年之後,羅絲瑪麗被家人送進了威斯康辛州一家專為“特殊孩子”而設的醫院,直到2005年1月8日去世。

評價

現在對前腦葉白質切除術所做出的評價一般都是負面的,這主要是因為在當時的簡陋條件下,對大腦所實施的手術精度很低,對術後效果的評價也沒有客觀、可信的標準。而且手術對象在經過手術後往往喪失精神衝動,表現出類似痴呆、弱智的跡象。一些文學和影視作品,如《飛越瘋人院》,《1984》將前腦葉白質切除術描述成使人喪失反抗意識的手術。1950年左右所做出的調查表明,大約有三分之一的病例在手術後沒有多少變化,另外三分之一比術前還有所惡化。而這三分之一則變得更為衝動乃至於喪失社會性且更為殘暴,喪失人性。隨著後來藥物治療的發展和其他更精確腦外科手術的發展,前腦葉白質切除術在20世紀70年代以後逐漸被拋棄,或者被改進以在更精確的條件下用來治療癲癇等疾病。