人物簡介

胡祝三

胡祝三胡祝三 男,1947年,號半花,泊客齋主,江蘇揚州人,中國當代著名國畫藝術家,國家一級美術師,中國美術家協會會員,中國現代民族藝術家協會副主席,中國藝術研究會江蘇分會副主席。 1947年生於江蘇鹽城響水縣陳家港鎮一教師家庭,早年畢業於西安美術學院油畫系,1972年改習國畫,先後師承上海著名畫師江南苹(陳師曾弟子、滬上畫壇閨秀)先生和齊派著名畫師王板哉(齊白石弟子)先生。

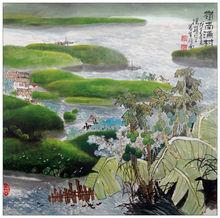

胡祝三先生初涉社會十年動亂之時,由於其年輕自負,喜文弄墨,倍嘗世事艱辛,被下放農村數年,回城後又在國有企業和工藝美術學院工作數年,亦是挫折不斷,但不論在哪裡,不管幹什麼工作,胡祝三先生沒有放棄對藝術執著和偏好,終於在九十年代初期決定擺脫了多種困擾,毅然從企業走了出來,實現對自身個人藝術追求。1994年恩師板老夫子逝世後,胡祝三先生遵從恩師生前教誨,果斷決定離開了古城揚州,遵循古人“讀萬卷書,行萬里路”古訓,於中年時期開始遊歷中國的大江南北,過著閒雲野鶴般藝術創作生活,再次長時間接觸各地各族勞動人民真實生活,感受祖國大好河山和各地絢麗的民間藝術,積累大量原生態國畫創作素材。99昆明世博會後,胡祝三先生被雲南各地的奇山異水和多彩民族風情所吸引,開始了長達十年之久的客居昆明國畫藝術創作生活,畫風在紅土高原生活磨礪中大變,筆墨絢麗,濃烈豪放、意境高遠。胡祝三先生客居雲南期間,長期深入雲南各民族地區進行採風,與雲南各地各民族民眾結下了深厚友誼,在這期間也創作了一批地方風情國畫藝術佳作。如今胡祝三先生的作品不再拘泥於傳統文人的閒情逸緻式表現,構圖、設色、光彩運用上都有了自己的語言體系和寫意方式。他的畫在用墨上依然深植傳統之中,在用色上可見海派和嶺南的端倪,構圖上注重流露西畫的光感,意境中常見齊派的恬淡情緒和揚州八怪的萬種風情。他的探索充分體現了中國傳統文化精神的和諧美、文學美、詩意美和對西畫的包容、借鑑、吸收。不論是小品還是巨幅,獨特的個性風格彰顯出大家風範。

胡祝三

胡祝三 胡祝三

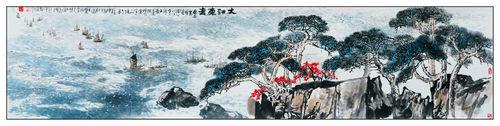

胡祝三2005年6月,經國家1SQ9000A藝術資質認證評審委員會嚴格審核,授予他“中國著名國畫家”稱號。胡祝三作品以花鳥山水見長,尤以藤本精到,有‘牽牛王’之美譽。 其作品《詠梅》,《版納印象》等二十多幅作品被人民大會堂,故宮博物院、毛主席紀念堂、中央黨校等二十餘所國家機構收藏。 上世紀70至80年代初,胡祝三先生油畫作品“學藝”、“豐收的喜悅”參加了全國美展。1984年,胡祝三與恩師王板哉在國家美術館舉辦了師生展,時任中國書法協會主席啟功先生到場親筆為胡祝三先生提寫了“藝林爭艷”四字。2005年前後幾年,胡祝三先生在雲南、江蘇、廣東等地數次舉辦了個人畫展,受到當地人民民眾熱誠歡迎與積極好評。2004年,胡祝三先生以雲南紅土高原為題材創作的作品《高原春融醉乾坤》參加了全國名人書畫大賽,經中國美術家協會組織專家評定,榮獲國家名人書畫展最高個人獎項。個人藝術辭條已載入“中國美術家”、 “中國藝術界名人錄”等多個國家權威辭書中。

社會評價

他的畫無論大幅長卷或小品寫意都能大膽設色,構圖虛實相生,散發文人意境的優美氣息。由於祝三是從油畫出手的,油畫的寫真狀物及版面的處理亦得到恰得好處的發揮。這就是祝三個人的天賦及特色,亦是他在嶺南取得成功的魅力。[揚州日報]

胡祝三

胡祝三由於他獨特的藝術背景和創造經歷,使得他在從事國畫創作時,有著與眾不同的眼光和手法。在他的畫中,把中國畫的散點透視,注重寫意與表現和西畫的焦點透視、注重寫實與再現等因素獲得有機的結合和統一,是把藝術表現素來不同的國畫和油畫進行兩者結合用在國畫創作且取得獨樹一幟的畫風的成功典範。 [響水政府網]

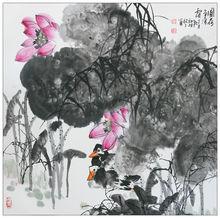

細心品讀胡祝三先生的畫,宛若與大自然在親切對話,聆聽大自然生命之歌! 如果說,胡祝三先生的畫頗得海派的艷、西畫的法、或者是齊門的趣,但我認為既是、也非全是。因為時下的胡祝三,已不拘泥於各門各派的形式,經過長年不懈筆墨砥礪的他,已博古今眾家之長,融修養、才情、心靈於一體,營造出筆下具有無窮生命的精神世界。 這就是胡祝三,胡祝三畫的面目、風格。 [珠江商報]

以一種淡遠的筆調創造詩一樣的意境,在宣紙上渲染大自然的靜態美,給人留下“畫中有詩”的印象。[番禺日報]

觀胡先生的畫,道不盡濃墨重彩,渾潑細勾,只覺得奼紫嫣紅,盎然生機似聞鳥啼水鳴,楊柳風聲。[雲南日報]

胡祝三

胡祝三涉獵多門技巧,都學得有點像,這並不太難。難就難在融鑄,難在貫通,把緒般神妙熔於一體,為自身所擅,這才是功夫。祝三先生做到了。他對傳統筆墨的尊崇,到了畢恭畢敬的程度,但並不囿於先人的窠臼,如梁巘所說,“先宜博涉,而後反約,不博,約於何反”;他對自然生靈的熱愛,到了如醉如痴的地步,但並不死守現實的空間,又如蔡邕所說,“肇於自然,自然既立,陰陽生焉,陰陽既生,形勢出矣”。 祝三先生的筆墨有程式但不程式化,是自然的更是自己的,把握了這種筆墨並愈發趨向自由,以特有的藝術樣態,酣暢地表達著自己對生命與生活的解讀。 [胡士正]

也許是天意之合,白石老人六十高齡後的作品筆意多取碩廬,意境趨向八大山人。用筆運墨乃大滌子、青藤,是基於五十六歲後的“大變法”;祝三兄的變法也是年近花甲,這一切都是源於深厚的自然積澱,而不是刻意為之。祝三兄從西學到中國傳統再返回西學比較,他尋找到一個融合自身精神歷程的平台來展示和抒發自己的傳統文人特質.他不是在表象上變法,他的變法有著理性的思考和水到渠成的規律性。[甍 父]

個人作品

胡祝三國畫作品集----中國畫報出版社

胡祝三國畫作品集----中國畫報出版社 胡祝三國畫作品選---中國文聯出版社

胡祝三國畫作品選---中國文聯出版社