定義

就該詞的本義,系指任何與聽覺有關的事物。但依通常所用,其一系指物理學中關於聲音的屬性、產生和傳播的分支學科;其二系指建築物適合清晰地聽講話、聽音樂的質量。

聲音頻率的高低叫做音調。 聲音的三個主要的主觀屬性 即音量(也稱響度)、音調、音色(也稱音品) 之一。表示人的聽覺分辨一個聲音的調子高低的程度. 音調主要由聲音的頻率決定,同時也與聲音強度有關。對一定強度的純音,音調隨頻率的升降而升降;對一定頻率的純音、低頻純音的音調隨聲強增加而下降,高頻純音的音調卻隨強度增加而上升。

相關

樂音

不同的樂器和人聲會發出各種音質(quality)不同的聲音,這是因為幾乎所有的振動都是複合的。如一根正在發音的小提琴弦不僅全長振動,各分段同時也在振動,根據分段各自不同的長度發音。這些分段振動發出的音不易用聽覺辨別出來,然而這些音都納入了整體音響效果。泛音列中的任何一個音(如G,D或B)的泛音的數目都是隨八度連續升高而倍增。泛音的級數還可說明各泛音的頻率與基音頻率的比率。如大字組“G”的頻率是每秒鐘振動96次,高音譜表上的“B”(第五泛音)的振動次數是5*96=480,即每秒鐘振動480次。

儘管這些泛音通常可以從複合音中聽到,但在某些樂器上,一些泛音可分別獲得。用特定的吹奏方法,一件銅管樂器可以發出其他泛音而不是第一泛音,或者說基音。用手指輕觸一條弦的二分之一處,然後用弓拉弦,就會發出有特殊的清脆音色的第二泛音;在弦長的三分之一處觸弦,同樣會發出第三泛音等。(在弦樂譜上泛音以音符上方的“o”記號標記。自然泛音“natural harmonics”是從空弦上發出的泛音;人工泛音“artificial harmonics”是從加了按指的弦上發出。)

判斷不同的音高或音程,人的聽覺遵守-條叫做“韋伯-費希納定律”(Weber-Fechner law)的感覺法則。這條定律闡明:感覺的增加量和刺激的比率相等。音高的八度感覺是一個2:1的頻率比。

當我們同時聽兩個振動頻率相近的音時,它們的振動必然在固定的音程中以重合形式出現,在感覺上音響彼此互相加強,這樣一次稱為一個振差(beat)。鋼琴調音師在調整某一弦的音高與另一弦一致的過程中,會聽到振差在頻率中減少,直到隨正確的調音逐漸消失。當振差的速率超過每秒鐘20次,就會聽到一個輕聲的低音。

當我們同時聽兩個很響的音時,會產生第三個音,即合成音或引發音(combination tone或resultant tone)。這個低音相當於兩個音振動數的差,叫差音(difference tone)。還可以產生第四個音(一個弱而高的合成音),它相當於兩個音振動數的和,叫加成音(summation tone)。

共鳴(resonance)

共鳴,一詞指一物體對一個特定音的回響,即這一物體由於那個音而振動。如果把兩個調音相同的音叉放置在彼此靠近的地方,其中一個發聲,另一個會產生和應振動,亦發出這個音。這時首先發音的音叉就是聲音發生器(generator),隨後和振的音叉就是共鳴器(resonator)。我們經常會發現教堂的某一窗戶對管風琴的某個音產生反應,產生振動;房間裡的某一金屬或玻璃物體對特定的人聲或樂器聲也會產生類似的回響。

從共鳴這個詞的嚴格科學意義說,這一現象是真正的共鳴(“再發聲”)。這一詞還有不太嚴格的用法。它有時指地板、牆壁及大廳頂棚對演奏或演唱的任何音而不局限於某個音的回響。一個大廳共鳴過分或是吸音過強(“太乾”)都會使表演者和觀眾有不適感(一個有回聲的大廳常被描述為“共鳴過分”,其實在單純的聲音反射和和應振動的增強之間有明確的區別)。混響時間應以聲音每次減弱60分貝為限(原始輻射強度的百萬分之一)。

當我們同時聽兩個振動頻率相近的音時,它們的振動必然在固定的音程中以重合形式出現,在感覺上音響彼此互相加強,這樣一次稱為一個振差(beat)。鋼琴調音師在調整某一弦的音高與另一弦一致的過程中,會聽到振差在頻率中減少,直到隨正確的調音逐漸消失。當振差的速率超過每秒鐘20次,就會聽到一個輕聲的低音。

當我們同時聽兩個很響的音時,會產生第三個音,即合成音或引發音(combination tone或resultant tone)。這個低音相當於兩個音振動數的差,叫差音(difference tone)。還可以產生第四個音(一個弱而高的合成音),它相當於兩個音振動數的和,叫加成音(summation tone)。

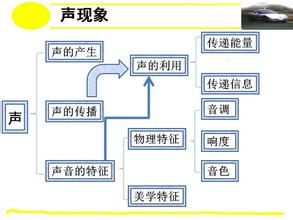

聲現象

一、聲音的產生與傳播

(1)聲音的產生:聲音是由物體的振動產生的。

注意:一切正在發聲的物體都在振動,振動的物體不一定在發聲。物體振動停止,發聲也停止,但聲音不一定停止。

(2)聲音的傳播:聲音在介質中以聲波的形式向周圍傳播。傳播聲音的物質叫介質。聲音的傳播離不開介質。

注意:固體、液體、氣體都可以傳聲,真空不能傳聲。

(3)回聲:聲波在傳播過程中遇到障礙物後要發生反射。人們把聲音遇到障礙物反射回來的聲音叫做回聲。

人耳分辨出回聲和原聲的條件是:反射回來的聲音到達人耳比原聲晚0.1s以上,即聲源到障礙物的距離大於17m。

(4)聲速:聲在每秒內傳播的距離叫聲速,聲速的大小與介質的種類有關。一般情況下,聲音在固體中傳播最快,液體中次之,氣體中最慢。

聲速的大小還與溫度有關。在15℃的空氣中,聲速是340m/s。

利用聲音在不同介質中的傳播速度不同,結合公式,可以利用回聲測量距離或者利用空氣中的聲速和金屬物體的長度測量聲音在這種金屬中的傳播速度。利用回聲測距離時要特別注意,接收到回聲的時間為往返的時間,因此用公式s=vt計算時,t應為題目所給時間的一半。

二、我們怎樣聽到聲音

⑴人耳的構造。

⑵人耳感知聲音的過程:外界傳來的聲音引起鼓膜的振動,帶動聽小骨及其他組織也跟著振動,這種振動又傳給耳蝸中的聽覺神經,聽覺神經把信號傳給大腦,我們便聽到了聲音。

聲音傳入大腦的順序是:外耳道→鼓膜→聽小骨→耳蝸→聽覺神經→大腦。

人耳聽到聲音的條件:有聲音產生、聲音達到一定的響度、有介質傳播、人的聽覺器官健全。

⑶骨傳導:聲音通過頭骨、頜骨傳到聽覺神經,引起聽覺的傳聲方式叫骨傳導。

注意:正常的人聽到別人的聲音是通過鼓膜振動,經過聽小骨來傳遞的,聽到自己的聲音則主要是通過頭骨來傳遞的。聽自己說話的錄音與直接聽自己說話的聲音有所不同正是這個原因。

⑷雙耳效應(立體聲原理):聲源到兩隻耳朵的距離一般不同,加上人的頭部對聲音有掩蔽作用,就會造成聲音傳到兩隻耳朵的時刻、強弱、及其他特徵不同,從而能辨別聲源位置的現象,就是雙耳效應。