每次回憶在耶路撒冷的時光,最先記起的總是這座城市的喧鬧聲。從清晨開始,此起彼伏的教堂鐘聲、清真寺塔尖上傳來的阿訇召喚聲、哭牆前猶太教徒的祈禱聲...城市裡充滿了這樣的聲音,有時紛擾,有時和諧。晚間,聽罷教堂里的讚美詩,漫步穿過集市,小店已準備打烊,於是“砰砰”的關店門的聲音又不絕於耳。當虔誠的基督信徒,背負十字架,走過“悲哀之路”時,他們高唱著:“基督,記得我”,而歌聲卻時不時被商販的叫賣聲淹沒......騷亂、警報、軍用飛機的聲震,這就是耶路撒冷的聲音。

每次回憶在耶路撒冷的時光,最先記起的總是這座城市的喧鬧聲。從清晨開始,此起彼伏的教堂鐘聲、清真寺塔尖上傳來的阿訇召喚聲、哭牆前猶太教徒的祈禱聲...城市裡充滿了這樣的聲音,有時紛擾,有時和諧。晚間,聽罷教堂里的讚美詩,漫步穿過集市,小店已準備打烊,於是“砰砰”的關店門的聲音又不絕於耳。當虔誠的基督信徒,背負十字架,走過“悲哀之路”時,他們高唱著:“基督,記得我”,而歌聲卻時不時被商販的叫賣聲淹沒......騷亂、警報、軍用飛機的聲震,這就是耶路撒冷的聲音。

耶路撒冷,同時被以色列和巴勒斯坦定為自己的國都,擁有人口650,000。公園、寫字樓、百貨大廈、大學、醫院、露天咖啡吧、博物館......城郊的居民點正向周圍的沙漠蔓延,這些都與其他城市沒有太大分別。而耶路撒冷的中心卻有個充滿魔力與悲劇的地方,這就是耶路撒冷舊城,是猶太教徒修建兩座聖殿的地方,是耶穌受難又復活的地方,是先知穆罕默德“夜行登天”的地方。舊城不足1平方公里,四周圍繞著奧斯曼帝國蘇萊曼大帝修建的高高的城牆。這裡是耶路撒冷的心臟,卻被一分再分,成為永無休止的爭端的焦點。

我曾跟隨猶太教徒前往哭牆,他們邁著輕快的步子穿過集市,父親與兒子手牽著手,那種渴望的神情讓我回想起童年跟隨父親去海灘的情景。已有2000年歷史的哭牆,位於聖殿山腳下,據說是當年被摧毀的猶太教聖殿的殘跡。公元前957年,所羅門在聖殿山上修建起猶太教第一聖殿。公元前580年,聖殿被巴比倫王尼布甲尼撒摧毀;而後來在原址上重修的第二聖殿也於公元70年被羅馬人摧毀。猶太教徒們還在憧憬,或許有一天,他們會建起第三座聖殿。不過,了卻這個心愿顯然很難,因為如今坐落於聖殿山上的是金光閃閃的薩赫萊清真寺(又名聖石清真寺)。它莊嚴地俯視著耶路撒冷,在一片灰色建築之中,顯得格外耀眼奪目。而在不遠處,在哭牆的前面,猶太教徒們在祈禱、吟頌,他們如此專注忘我,甚至忽略了駐足觀看的遊人。

哭牆的左邊有一條長1500英尺的地道,地道另一端連線著耶穌受難前走過的那條“悲哀之路”。一個導遊帶我穿過地道。導遊是個能說會道的人,一路講個不停,而到了地道中途,他的語調卻突然嚴肅起來,他解釋說,整條地道中,此處最接近聖石清真寺,從這裡向內100英尺,30英尺之上的地方,就是曾經供奉著“約櫃”的猶太教聖殿內殿遺址,那裡是“猶太民族的過去、現在和未來。”

導遊的話使我想起幾天前拜訪過的傑胡達.哈特曼,一個出生於布達佩斯的猶太移民。“小時候,舊城對我來說是另一個世界,”他告訴我,“去哭牆就象是去火星。”1948年第一次中東戰爭將耶路撒冷拆成兩半,西部屬於以色列,東部地區則處於約旦的控制之中,哈特曼的童年就是在這個碎裂的城市中度過的。“哭牆以及大部分聖跡都在東部,有時,老人會指著舊城的方向,告訴我那兩棵松柏的中間,就是哭牆的所在。而我從來也沒奢望有一天能站在它的面前。”

導遊的話使我想起幾天前拜訪過的傑胡達.哈特曼,一個出生於布達佩斯的猶太移民。“小時候,舊城對我來說是另一個世界,”他告訴我,“去哭牆就象是去火星。”1948年第一次中東戰爭將耶路撒冷拆成兩半,西部屬於以色列,東部地區則處於約旦的控制之中,哈特曼的童年就是在這個碎裂的城市中度過的。“哭牆以及大部分聖跡都在東部,有時,老人會指著舊城的方向,告訴我那兩棵松柏的中間,就是哭牆的所在。而我從來也沒奢望有一天能站在它的面前。”

1967年,統一耶路撒冷的戰鬥中,哈特曼所在的傘兵連是第一支抵達哭牆的以色列部隊,那一時刻哈特曼永生難忘。然而,他並不經常回去,哭牆依然在他的生活之外,連年不斷的巴以衝突,早已使當年勝利取得的邊界線面目全非。在耶路撒冷,總能遇到象哈特曼一樣的猶太人,過去,他們時常到阿拉伯人的社區購物或散步,但現在卻很少這么做了。他們依然熱愛耶路撒冷,但不得不承認這城市同時屬於別的民族。

你跟巴勒斯坦人交談過么?他們問我,我告訴他們我有。

“我是個樂觀派,”一位巴勒斯坦居民對我說,“因為,如果我悲觀的話,那只會使事情更糟。”

“我們也想過放棄動盪的生活,去投奔海外的親戚。可這裡是我們的家園,祖祖輩輩生活的地方,我們熱愛耶路撒冷。”

聖殿山上輝煌的金色園頂,就是他們留下來的理由。離開哭牆,通過軍事檢查點,我向著山上的聖石清真寺走去。這的確有些諷刺,儘管阿拉伯人無法占領耶路撒冷,但他們依然是這座聖山上的君王,因為穆斯林的聖殿就屹立在山頂上。

聖殿山上輝煌的金色園頂,就是他們留下來的理由。離開哭牆,通過軍事檢查點,我向著山上的聖石清真寺走去。這的確有些諷刺,儘管阿拉伯人無法占領耶路撒冷,但他們依然是這座聖山上的君王,因為穆斯林的聖殿就屹立在山頂上。

與哭牆不同的是,聖石清真寺在禮拜時間是不對遊人開放的,因此,那神聖莊嚴的一刻只有靠遊人自己去想像了。而這座建築本身,就足以讓來自世界各地的遊人驚嘆了。外觀宏偉燦爛,寺內更是富麗堂皇:美麗的波斯地毯、別致的馬賽克拼花、大理石飾面、精緻的雕花木器......讓人止不住流連。

聖石就躺在金色園頂的下面,很難想像,還有什麼地方會比此處更為神聖。這塊長17.7米,寬13.5米,高出地面1.2米的岩石是世界三大宗教的聖物。據古老的猶太教記載,上帝為考驗猶太人的始祖亞伯拉罕,讓他在摩利亞山上,殺死自己的獨子以撒獻祭。忠誠的亞拉伯罕正要舉刀殺子時,上帝派使者阻止了他,並命他以一隻公羊代替。相傳,當年亞拉伯罕就是將以撒捆綁在這塊岩石上準備獻祭的。

而在比猶太教晚了一千多年的基督教傳說中,這塊石頭則被視為上帝用泥土捏成人類始祖亞當的地方。

這塊石頭對於伊斯蘭教同樣意義非凡,傳說先知穆罕默德創立伊斯蘭教的第9年,也就是公元619年的一個晚上,忽聞大天使伽百利來召。先知跟隨他乘坐一匹面如女子的飛馬,急飛耶路撒冷,踏著一塊巨石升入九重天,聆聽真主安拉的祝福和啟示,然後又於當天晚上飛回麥加。據說這塊石頭即是當年穆罕默德升入九重天時的踏腳石,至今石頭上還留有先知當年踩下的腳印。

離開莊嚴的清真寺,我的下一站將是著名的“耶穌聖墓教堂”。忽然,我意識到自己正走過一條大多數耶路撒冷人從不選擇的路線:從哭牆到聖石清真寺、到耶穌聖墓,也只有我這樣到旅遊者,而非朝聖者,才能毫無顧忌地從一個聖地到另一個聖地,象一個局外人一樣體會這個城市的美妙與諷刺。

記得在克西馬尼園--耶穌被捕地--附近,有一處地下墓穴對遊人開放,我進去時已經快要關門了,我問裡面的神父此處安葬的是何人,神父吹熄一盞蠟燭,毫無生氣地說:“聖母瑪利亞--耶穌的母親。”那神情就仿佛一個太平間的值班員正拉開一具屍體上的白布。

而在另一個教堂附近,我碰到一位快活的遊客,他向我展示了一個“時髦”的旅遊紀念品:一個立體的耶穌受難像,很諷刺的是,他有一雙洋娃娃似的會開合的眼瞼,輕輕搖晃下,基督就會沖你眨眼睛!

穿過露天集市,當土耳其咖啡和烤雞的氣味,漸漸變成濃烈的薰香和玫瑰露的香味時,我知道聖墓就在前面了。

這是個一眼望去,毫不起眼的教堂,進到裡面,繼續令人失望,“人們來此尋找光明,但這裡卻陰暗狹小;”J.M.康納在他的“聖地指南”中寫到,“人們來此尋求寧靜,但耳中卻充塞著戰爭的聖歌。”

如今,聖墓為基督教六大教派所共有,耶穌就是在這裡被釘上十字架上死去、而後埋葬於此,最終復活。成千上萬的基督徒來此懺悔、禮拜,教堂里充滿了嘈雜的人聲。教徒們在“塗油禮石”前跪拜、親吻,據說耶穌死後被放置在這塊石頭上清洗身體。他們將玫瑰露灑在石頭上,然後再用海綿收集石上的“聖露”,將其擠進小瓶帶回家。

如今,聖墓為基督教六大教派所共有,耶穌就是在這裡被釘上十字架上死去、而後埋葬於此,最終復活。成千上萬的基督徒來此懺悔、禮拜,教堂里充滿了嘈雜的人聲。教徒們在“塗油禮石”前跪拜、親吻,據說耶穌死後被放置在這塊石頭上清洗身體。他們將玫瑰露灑在石頭上,然後再用海綿收集石上的“聖露”,將其擠進小瓶帶回家。

“聖墓教堂常常遭到污衊,”邁克.帕特拉神父對我說。他來自美國明尼蘇達州的本尼迪克教團,正帶領學生在耶路撒冷學習。帕特拉陪我參觀了教堂,指點著每一處我可能會遺漏的地方,其中有一幅一隻船的草圖,是一位朝聖者在公元一世紀時留在這裡的。

和我一樣,帕特拉喜歡這個教堂的簡陋與喧鬧。

“‘暗淡’,”他說,“能喚起人類的罪惡感。這不是個明亮的地方,但我相信耶穌復活了,而且就在這裡。”

在歐洲那些華麗的大教堂里,人們能看到的是藝術大師與衣冠整潔的教士,而在此處,只有平凡人的面孔與虔誠。每個角落都有祈禱的人,他們撫摸著、親吻著、懺悔著,在閃閃的燭光前,滿懷感激地面對著生命中最重要的這一刻。

終日沉浸在神聖之中,我有些厭倦了,讚美詩、祈禱、教堂、聖墓,讓我感覺麻木。我決定逃往耶路撒冷新城。

終日沉浸在神聖之中,我有些厭倦了,讚美詩、祈禱、教堂、聖墓,讓我感覺麻木。我決定逃往耶路撒冷新城。

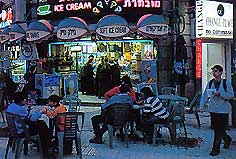

新城是輕鬆而愜意的:人群熙攘的公園、紫藤爬滿牆壁的老房子、樂聲悠揚的博物館與畫廊、播著流行歌曲的卡布其諾咖啡吧。我在一家露天酒吧坐了下來,刺著紋身、帶著臍環的女招待為我送來冰涼的啤酒。蓋德.格蘭其,一個猶太老人,坐在我的隔壁,跟我聊了起來。

“我討厭現在的耶路撒冷。”他一開口就這么告訴我。蓋德1936年移居到這裡,作過卡車司機、教授助理,現在,80歲的他是個“回憶專家”。

“這裡都快成那些瘋狂難民的迪斯尼樂園了。”蓋德抱怨的是那些勢力漸長的正統猶太教徒的極端分子。“他們聯合起來投票,逃避納稅和軍役,騷擾放音樂的鄰居、關閉戲院......甚至拒絕承認以色列。”

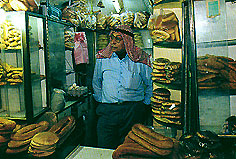

位於老城區附近的米兒沙瑞姆就是這樣一個極端教徒的社區,旅遊手冊上形容此處“或許是世界上最不好客的旅遊景點”。這一地區都是老房子,既沒有粉刷也沒有植物裝點,街道旁只有幾棵孤伶伶的樹,簡樸得近乎原始。社區的指示牌上警告遊人不要拍照。遊人來此感覺不像是遊覽,倒像是在偷窺人家的後院。似乎總有人都盯著你,看透你,讓你無地自容。

“這個地方真讓人難以捉摸,”一個在以色列呆了8年的美國人告訴我,“我現在還理不出頭緒。”

“是么,”我問,“那你說說,你到了這裡想的最多的是什麼?”

“嗯--,麵包圈”他回答。

“走出聖經,返回你的星球”這是耶路撒冷一家著名餐廳的廣告詞,不過,我沒進去。在耶路撒冷不會沒有吃的。有吃羅馬大餐的高級餐廳,也有專為猶太教徒準備的墨西哥美味,熱鬧的露台集市上到處是風味小吃的飄香。

我選中了薩米餐廳,來了一大盤特色菜----烤肉,味道棒極了,我從來沒有吃過這么一大盤!這裡是中東的領地,他們稱自己是東方人,先端上來的是東方開胃菜----芝麻醬、塔博勒色拉、茄子、鷹嘴豆沙、沙拉三明治、胡椒粉、葡萄葉和橄欖葉----還沒看到主菜就能讓你吃得半飽。

我選中了薩米餐廳,來了一大盤特色菜----烤肉,味道棒極了,我從來沒有吃過這么一大盤!這裡是中東的領地,他們稱自己是東方人,先端上來的是東方開胃菜----芝麻醬、塔博勒色拉、茄子、鷹嘴豆沙、沙拉三明治、胡椒粉、葡萄葉和橄欖葉----還沒看到主菜就能讓你吃得半飽。

用餐後自然要找個消遣的地方,老店費克絲是個不錯的酒吧,12條長凳、6張餐桌,時間仿佛又回到了1932年。伊茲撒克.伯格,在這裡工作了至少20年,他認為自己是最後一個真正的侍者,“現在,”他抱怨說,“服務員送來選單時,嘴上還叼著牙籤,將盤子扔在桌子上,就仿佛是在玩撲克牌。”

“我們沒有改變任何東西,”伯格告訴我,“甚至窗簾都是30年前的。”

費克絲從不為任何人改變習慣,無論你來自紐約、還是巴黎,是名人,或是肯出雙倍的價錢。“這個地方的原則是它必須喜歡你,”店主阿茲瑞利說,“如果它不喜歡你,你會感覺得到。”

享受過美味、博物館、音樂會、卡布其諾和有趣的談話,我慢慢走回老城。熙熙攘攘的人流穿過加法城門,修道士、教徒、勞動者、警察、士兵、學生、遊人、乞丐......猛然發覺,耶路撒冷在我的印象中是如此的矛盾,富有,但並非每個人都是;國際化,卻被一再分割;燭光為朝聖者照亮;誘惑為旅遊者而設;這些或許都是批評家要找的證據。無論如何,我想,再沒有什麼地方,會象耶路撒冷一樣,能夠令人陷入深思。