簡介

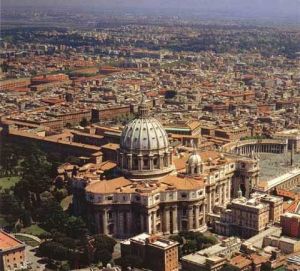

聖伯多祿大教堂(義大利語:Basilica di San Pietro in Vaticano),也譯為聖伯多祿教堂、聖彼得教堂或

聖伯多祿大教堂

聖伯多祿大教堂歷史

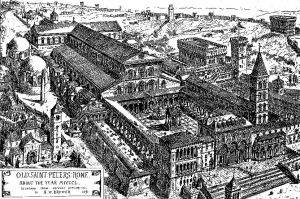

19世紀畫的老聖伯多祿大教堂

19世紀畫的老聖伯多祿大教堂聖伯多祿大教堂正前的露天廣場就是聞名世界的聖伯多祿廣場,建於1667年,由著名的巴洛克藝術之父——貝爾尼尼住持設計建造。

概述

聖伯多祿大教堂前面是能容納30萬人的聖伯多祿廣場,廣場長340米、寬240米,被兩個半圓形的長廊環繞,每個長廊由284根高大的圓石柱支撐著長廊的頂,頂上有142個教會史上有名的聖人聖女的雕像,雕像人物神采各異、栩栩如生。廣場中間聳立著一座41米高的埃及方尖碑,是1856年豎起的,它是由一整塊石頭雕刻而成的。方尖碑兩旁各有一座美麗的噴泉,涓涓的清泉象徵著上帝賦予教徒的生命之水。所有走進聖伯多祿廣場的人無不為這宏大的場面而感慨。

聖伯多祿大殿正門前的聖保祿雕像

聖伯多祿大殿正門前的聖保祿雕像大教堂的外觀宏偉壯麗,正面寬115米,高45米,以中線為軸兩邊對稱,8根圓柱對稱立在中間,4根方柱排在兩側,柱間有5扇大門,2層樓上有3個陽台,中間的一個叫祝福陽台,平日裡陽台的門關著,重大的宗教節日時教宗會在祝福陽台上露面,降福聖伯多祿方場上的信眾。教堂的平頂上正中間站立著耶穌的雕像,兩邊他的12個門徒的雕像一字排開,高大的圓頂上有很多精美的裝飾。

大教堂左邊的大門有皇家衛隊守衛,皇家衛隊就是梵蒂岡國家的軍隊。衛士們個個高大魁梧,他們身穿紅黃藍三色條紋的古代騎士服裝,手握長戟,威風凜凜。他們身穿的制服500年不變,據說是米開朗琪羅設計的,手中的長戈也是15世紀的產品。他們都是瑞士人,據說在16世紀初教宗受到了羅馬帝國的進攻,為了保衛教宗,100多個瑞士衛兵戰死在教堂外,當時的教宗非常感動,於是決定世世代代僱傭瑞士衛兵保衛教堂。

走進大教堂先經過一個走廊,走廊裡帶淺色花紋的白色大理石柱子上雕有精美的花紋,從左到右長長的走廊的拱頂上有很多人物雕像,整個黃褐色的頂面布滿立體花紋和圖案。大殿下面有5扇門,平常一般遊客都走中門。如果遇上機會,教徒們就可從右邊的聖門進入大殿,不過這需25年才有一次。按規定,每隔25年的聖誕之夜,聖門打開後由教宗引領走入聖堂,意為走入天堂。其他三門分別是“聖事門”、“善惡門”和“死門”。 通過中門就進入了教堂的大殿堂,殿堂長186米,總面積15000平方米,能容納6萬人。高大的石柱和牆壁、拱形的殿頂上到處是以《聖經》為題材的色彩艷麗的繪畫、精美細緻的浮雕、精美栩栩如生的塑像,呈現在眼前的簡直是一座藝術寶庫。最惹人注意的雕刻藝術傑作主要有三件。

一是米開朗琪羅24 歲時雕塑作品。聖母懷抱死去的兒子的悲痛感和對上帝意旨的順從感在作品中刻畫得淋漓盡轉手。這裡所表現的聖母痛苦狀與米開朗琪羅以後的作品迥然不同。

聖伯多祿大教堂內景

聖伯多祿大教堂內景三是聖伯多祿寶座,也是貝爾尼尼設計的一件鍍金的青銅寶座。寶座上方是光芒四射的榮耀龕及象牙飾物的木椅,椅背上有兩個小天使,手持開啟天國的鑰匙和教宗三重冠。傳說這把木椅是聖伯多祿的真正御座,後經考證為加洛林國王泰查二世所贈送。

整個殿堂的內部呈十字架的形狀,在十字架交叉點處是教堂的中心,中心點的地下是聖伯多祿的陵墓,地上是教宗的祭壇,祭壇上方是金碧輝煌的華蓋,華蓋的上方是教堂頂部的圓穹,其直徑42米,離地面120米,圓穹的周圍及整個殿堂的頂部布滿美麗的圖案和浮雕。一束陽光從圓穹照進殿堂,給肅穆、幽暗的教堂增添了一種神秘的色彩,那圓穹仿佛是通向天堂的大門。 http://WW

大拱形屋頂是米開朗境羅的傑作,雙重構造,外暗內明。對於這個大圓頂,曾有過百年的波折,最先是布拉曼特於1506年設計,1514年他去世後拉斐爾接替了他。六年後,拉斐爾也去世了,教會對教堂頂部借鑑哥德式的設計,強調黑暗與光明的對比,採用了玫瑰花窗,於是出於對教堂入口處的光線對比效應的考慮,圓頂被取消。後來米開朗基羅在71歲高齡時接替了這項工作,以“對上帝、對聖母、對聖伯多祿的愛”的名義,恢復了圓頂。

大殿內還有很多巨大的雕像和浮雕,大殿的左右兩邊是一個接一個的小的殿堂,每個小殿內都裝飾著壁畫、浮雕和雕像,最著名的是米開朗琪羅的聖母哀痛雕像和一座聖伯多祿的青銅塑像。剛走進大門處有兩個小天使捧聖水缸的雕塑,從形象上看小天使只有一歲的樣子,然而雕像的實際高度有2.5米。眾多的統治者、勇士、殉難者的雕像給人們留下了太多的威嚴、冷峻和痛苦的記憶,再看到這天真可愛的小天使時,一種安慰、一種美好的感覺油然而生。藝術家把小天使和聖水放在一起,是因為那時的人們視水為上帝賜予人的聖潔之物,水是生命之源。

旅遊指導

進入聖伯多祿大教堂,你一定會被各種藝術珍品迷住了眼,但兩位藝術大師的傑作是一定要仔細欣賞的。一位是被稱為“巴洛克藝術之父”的天才雕塑家貝爾尼尼。另一位當然就是米開朗基羅。殿堂的中央,貝爾尼尼的最偉大的傑作---青銅華蓋被置於米開朗基羅最偉大的傑作---宏偉的穹頂之下,閃爍著金色耀眼的光芒。殿堂盡頭是貝爾尼尼的不朽傑作---伯多祿寶座,其上有精美的“聖靈”像。殿堂內還有貝爾尼尼的其它傑作:教皇馬爾巴諾八世紀念碑和教皇阿勒桑德羅七世紀念碑。

在大殿的右側,母愛小堂中的《聖殤》被稱為教堂中最優雅的作品,為米開基羅24歲時的傑作。而且是米開朗基羅唯一一件簽名作品,其名字就在聖母身上橫跨胸前的飾帶上。

教堂外的聖伯多祿廣場是建築大師貝爾尼尼一生中最偉大的建築藝術品,完成於17世紀。擁有兩個四排共284根德斯金式圓柱和88根方石柱組成的半圓長廊,上有40位聖人雕像,仿佛聖伯多祿大教堂伸出的兩個巨大手臂。

除去教堂外,位於台伯河上的聖天使堡也屬於梵蒂岡的領地。最早的城堡是羅馬皇帝為自己家族所建立的墓地。據說公元509年羅馬傳染病大肆流行,當時的教皇主持完彌撒後經過此地,突然出現一個拿寶劍的天使,自此以後傳染病銷聲匿跡,所以改稱此堡為聖天使堡。城堡和教堂之間有城牆相連,因此教皇從聖伯多祿大教堂到天使堡不用經過義大利的土地。

聖天使堡前橫跨台伯河的聖天使橋是羅馬城中最美的橋樑,橋上有十二尊天使的雕像,每個天使手上都拿著一樣耶穌受刑的刑具,這十二尊天使都出自貝爾尼尼之手。教堂北面有著名的梵蒂岡望景樓,一座有幾百英尺長的建築物,把梵蒂岡宮和由羅馬教皇英諾森特八世在一座小山頂上建造的望景樓別墅連線起來。