概述

周圍血白細胞低於4×109/L稱白細胞減少症(leukopenia),

老年人白細胞減少症和粒細胞缺乏症

老年人白細胞減少症和粒細胞缺乏症病因

(一)發病原因

老年人白細胞減少症和粒細胞缺乏症

老年人白細胞減少症和粒細胞缺乏症1.粒細胞增殖或成熟障礙

再生障礙性貧血,感染X射線,γ射線,苯和二甲苯等化學物質,而藥物是引起骨髓粒細胞生成障礙的最常見的重要原因之一,主要包括抗腫瘤藥物以及解熱鎮痛藥,鎮靜藥,氯黴素,磺胺類,抗甲狀腺藥,抗組胺藥,降血糖藥,心血管病藥和利尿藥等。

巨幼細胞貧血,骨髓增生異常綜合徵以及套用抗代謝藥物(甲氨蝶呤,6-巰嘌呤等)和抗甲狀腺藥(甲巰咪唑,硫氧嘧啶等)可引起粒細胞成熟障礙及無效性生成(凋亡過度)。

2.粒細胞破壞或消耗過多

結締組織病,自身免疫性疾病和氨基比林,甲基多巴,磺胺噻唑等藥物的使用,血液中存在粒細胞抗體,引起免疫性粒細胞減少,脾功能亢進等疾病使粒細胞在單核-吞噬細胞系統滯留,破壞過多,血液中的粒細胞因嚴重感染等進入組織增加,消耗加快,原蟲,立克次體和病毒感染時粒細胞破壞增多。

3.粒細胞分布異常

過敏性休克,異體蛋白反應,病毒血症等使粒細胞過多的轉移至邊緣池,循環池中的粒細胞減少,但白細胞總數不變,稱為假性粒經胞減少症。

(二)發病機制

中性粒細胞系由骨髓中多能造血幹細胞-髓系造血幹細胞-粒單系祖細胞分化成熟所產生,其細胞動力學大致可分骨髓期,血液期及組織期3個階段,在骨髓中乾祖細胞增殖時稱幹細胞期,以後是原始粒細胞至中幼粒細胞,這一時期細胞能進行分裂稱分裂增殖池;從晚幼粒細胞至中性分葉核釋放之前已不再分裂,仍存留於骨髓中稱成熟儲備池,在該期的中性粒細胞數為5.59×109/kg,約為血液中的8倍,為補充血液中的需要,隨時釋放至血液,其中約一半附著於微血管壁稱邊緣池;另一半隨著血液循環流至周身稱循環池,二者的中性粒細胞數共為0.7×109/kg,中性粒細胞在血液中停留時間很短,6~12h後就轉移至血管外組織(肺,口腔,胃腸道,肝,脾及炎症區)不再返回,1~2天死亡(表1)。

中性粒細胞減少的病因及發病機制可按照以上細胞動力學分為生成障礙,破壞或消耗過多和分布異常3類(表2):

1.中性粒細胞生成缺陷

細胞毒藥物(抗癌藥),苯和輻射線等可直接影響乾/祖細胞及分裂期的早期細胞,或抑制其增殖,其作用呈劑量依賴性的,粒細胞顯著減少是在骨髓成熟儲備池中粒細胞耗竭後才出現,在給藥後1~2周,偶爾引起粒細胞減少藥物(表3)只在某些敏感患者引起粒細胞減少,其發病機制複雜,大致可歸納為2種:一種是某些病人曾接觸過這種藥物,當再次接觸後數小時突然發生粒細胞減少或缺乏(如氨基比林),與劑量無關,可能是通過免疫介導機制:藥物或其代謝產物是半抗原,與蛋白結合成抗原,使機體產生相應抗體,這種抗原.抗體複合物包裹白細胞可能在血液里直接使細胞溶解或凝集或經脾及其他部位迅速破壞;另一種是接觸藥物後數周,緩慢地發生粒細胞減少(如吩噻嗪,硫氧嘧啶,磺胺等),與劑量及用藥時間有關,可能是由於抑制粒細胞在骨髓中生,但磺胺和硫氧嘧啶也可通過免疫介導機制迅速發生粒細胞減少,此外使粒細胞生成減少的因素如自身免疫病等所產生的自身抗體和(或)T細胞介導,某些感染,骨髓浸潤及某些先天性遺傳性粒細胞減少症,維生素B12或葉酸缺乏等則使粒細胞成熟障礙。

2.中性粒細胞在血液或組織中破壞或消耗過多

可分為免疫性和非免疫性因素2種,前者如中性粒細胞被抗體或抗原-抗體複合物包裹,在血液或脾等組織中破壞,見於系統性紅斑狼瘡,類風濕關節炎等自身免疫病,某些非細胞毒藥物,某些感染(如慢性肝炎)及同種免疫性新生兒中性粒細胞減少症;後者如敗血症致中性粒細胞在血液或炎症部位消耗增多,脾功能亢進使中性粒細胞在脾內破壞過多。

3.中性粒細胞分布異常

粒細胞轉移至邊緣池致附著於該池的粒細胞增多,循環池的粒細胞則相對減少,但粒細胞總數並不減少,故稱為假性粒細胞減少症,見於先天性或體質性假性粒細胞減少症,此外獲得性者如嚴懲細菌感染,營養不良,瘧疾等,常同時伴有中性粒細胞生成減少或破壞增多,故粒細胞總數也可減少。

要注意的是以上發病機制在某些病因中是綜合性的,有些至今還不能闡明其機制。

合併感染髮生時,出現畏寒,寒戰,高熱,重者口腔,舌和咽部壞死性潰瘍,以及肺,泌尿系,肝膽和臉部或肛周皮膚炎症或膿腫,口腔和咽部潰瘍常伴頜下及頸部淋巴結腫大,由於粒細胞缺乏,因而進入炎症部位的粒細胞亦很少,當肺部感染時,常無膿痰,X線檢查可無炎症浸潤陰影;膿腫部位可無或很少膿液形成,嚴重敗血症時,肝常腫大或肝脾同時腫大,甚至出現黃疸。

症狀

老年人白細胞減少症和粒細胞缺乏症的症狀:

白細胞減少低熱毒血症乏力反覆感染高熱繼發感染潰瘍

1.有症狀的臨床表現

(1)白細胞減少症:原發性白細胞減少症僅有乏力,低熱等全身症狀,可伴有單核細胞增多,並無嚴重感染,繼發性白細胞減少症的臨床表現決定於原發疾病,也可伴有口腔炎,中耳炎,支氣管炎,肺炎等繼發感染,周圍血白細胞大多在(2~4)×109/L範圍,淋巴細胞相對增高,粒細胞胞質內可有中毒性顆粒及空泡變性性變,血紅蛋白和血小板數大致正常,骨髓象早期正常,或有粒細胞再生低下或成熟障礙。

(2)粒細胞缺乏症:起病急驟,因短期內大量粒細胞破壞,患者可突然畏寒,出汗及高熱等全身症狀,與一般性的白細胞減少的表現完全不同,自感乏力,不適,中性粒細胞絕對值常低於0.5×109/L,幾乎均於2~4天內發生嚴重感染,本病病因與白細胞減少症相同,但最常見的病因是藥物反應,可有相關的病史,檢查發現口腔,咽喉,直腸,肛門,陰道或子宮等黏膜可有壞死性潰瘍,有時並迅速進展至膿毒血症,可有局部淋巴結腫痛,少數患者有肝,脾大,預後不良病死率高達50%~90%,若症狀減輕,體溫下降,外周血白細胞上升是病情好轉及復原的表現。

2.無症狀

常隨白細胞減少的程度及病因而異,肝輕度減少者(1.0~1.95)×109/L)發生感染的機會較少,臨床不出現特殊症狀,常因其他原因作血常規檢查時發現,但由於某種疾病引起時,只出現原發病症狀。

3.不典型症狀

當白細胞數目減少或粒細胞缺乏,而尚未發生感染時,病人可出現疲乏,無力,頭暈,食慾減退。

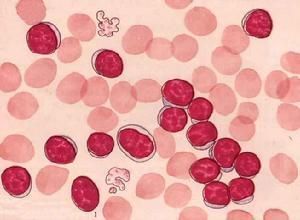

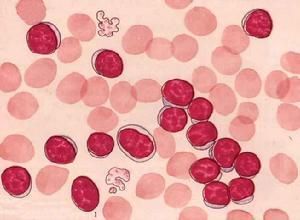

白細胞計數是最主要的實驗診斷依據,白細胞計數易受多種因素影響,所以一般白細胞減少常需多次重複才能確定,周圍血片檢查和白細胞分類是必須的,粒細胞質內有毒性顆粒和空泡常提示存在細菌感染;單核細胞比例常代償性增多;如桿狀核粒細胞比例增加(>20%)提示骨髓有足夠的粒細胞生成能力,表示骨髓損傷正在恢復或粒細胞暫時滯留於邊緣池,轉移至血管外。

飲食保健

1、多以清淡食物為主,注意飲食規律。

2、根據醫生的建議合理飲食。

3、該疾病對飲食並沒有太大的禁忌,合理飲食即可。

預防

對接觸放射線及苯等化學毒物的工作人員,須建立嚴格防護制度及定期檢查血象;對套用細胞毒藥物治療的患者,應1~3天檢查血象1次,根據粒細胞數及時減藥或停藥;對偶爾引起粒細胞減少的非細胞毒藥物,須掌握用藥適應證,特別當服用較易引起粒細胞減少的藥物時(如氨基比林,甲巰咪唑等),患者應每周檢查血象;對曾有藥物過敏史或曾發生過用藥後粒細胞減少者,應避免服用同類藥物。

治療

(一)治療

1.常見治療方案

(1)去除病因:儘可能找出病因,對可疑的藥物或其他致病因素,應立即停止接觸;對引起粒細胞減少的原發病進行治療。

(2)感染的防治:輕度粒細胞減少者不需特別預防措施;如粒細胞<0.5×109/L,即粒細胞缺乏症者應採取無菌隔離措施。如患者已發熱,須作血、尿、痰或感染病灶分泌物的需氧及厭氧細菌培養和藥敏試驗。在找到病原菌前應選用抗菌譜廣能覆蓋革蘭陽性和陰性菌包括銅綠假單胞菌的抗生素二聯以上治療。如經過多種抗生素治療仍無效,應考慮伴有真菌感染可能,採用兩性黴素B或與氟康唑等。

(3)提升粒細胞的藥物:碳酸鋰的體外實驗,顯示對CFU-GM有增強粒細胞集落刺激活性的作用;精神病患者服用後有白細胞增多現象。但經臨床套用,尚未證實此藥能減輕化療後粒細胞減少的療效。其他口服藥物的療效均不明顯。莫拉司亭(rhGM-CSF)和非格司亭(rHG-CSF)是目前套用廣泛,提升粒細胞作用顯著的造血生長因子。此二者的作用略有不同:前者除促進粒單系祖細胞的增殖和分化外,並對嗜酸系祖細胞以及巨核系和紅系祖細胞的生長也有刺激作用。因此用藥後除中性粒細胞升高外,還可使單核及嗜酸粒細胞增多;後者則是促進粒系祖細胞增殖,縮短分化成熟時間,促進釋放使中性粒細胞迅速增多。但如乾/祖細胞已損傷,而正常幹細胞尚未恢復增殖時,則此二藥的作用均不明顯。劑量:2~5µg/(kg·d),皮下注射。莫拉司亭(RhGM-CSF)大劑量時,其毒副反應較非格司亭(rHG-CSF)多見。此二藥療效短暫,只適用於粒細胞缺乏症的治療及預防(如化療或骨髓移植時)。

(4)輸入粒細胞:輸粒細胞易引起嚴重反應,且供體白細胞可能攜帶巨細胞病毒,因此主張只用於粒細胞缺乏症合併嚴重感染用抗生素不能控制者,或用非格司亭(G-csf)亦未能提升粒細胞至0.5×109/L時。根據正常人從骨髓釋放至外周血的粒細胞約為1011個粒細胞,應連輸3~4天。

(5)免疫抑制劑:自身免疫病、自身免疫性粒細胞減少症及由免疫介導的其他粒細胞減少或缺乏症可試用糖類皮質激素治療。

(6)異基因骨髓移植:只適用於重型再生障礙性貧血、先天性粒細胞缺乏合併嚴重免疫缺損者。對單純粒細胞缺乏者不宜採用。

(7)脾切除:對脾功能亢進和Felty綜合徵者可考慮。

2.擇優方案

(1)去除病因,治療原發病。

(2)對於輕度粒細胞減少者,如:中性粒細胞絕對值>1000×109/L以上者,可口服升白細胞藥物。如:參芪片,3片,3次/d,口服。鯊肝醇,100mg,3次/d,口服。維生素B4,10mg,3次/d,口服。血常規恢復正常後方可停藥。

(3)對於中性粒細胞中重度減少並伴有嚴重感染的病人可用注射升白細胞藥物。如:非格司亭(粒細胞集落刺激因子)15µg/d,7~14天,皮下注射,可使中性粒細胞迅速恢復正常。

3.康復治療

針對能去除病因的白細胞減少和粒細胞缺乏症病人在病情治癒後,需多加強鍛鍊、提高自身的免疫功能;針對細胞毒藥物引起者,停藥恢復後終生不要再用同樣或類似的藥物;針對病因不明或不能去除病因者(如急性再障),則要預防感染,並從糾正原發病入手。

(二)預後

急性粒細胞缺乏症病死率高達75%~90%,採用無菌隔離措施、抗生素以及造血生長因子廣泛套用以後,病死率已降至25%以下。年老、全身衰竭、黃疸合併嚴重感染者、骨髓中性粒細胞增生重度低下及經積極治療10天仍無明顯好轉者預後較差。

檢查

老年人白細胞減少症和粒細胞缺乏症檢查項目:

染色體白細胞數漿細胞血紅蛋白

化驗室檢查:周圍血白細胞數在2×109/L以下,粒細胞絕對值低於0.5×109/L,中性粒細胞百分比常在10%~20%以下,有時甚至完全缺如,粒細胞呈明顯中毒性改變,淋巴細胞相對增多,有時單核細胞稍增多,血紅蛋白和血小板大致正常,骨髓呈粒細胞增生及成熟受阻,僅有原粒和早幼粒細胞或粒細胞再生障礙的骨髓象,巨核和幼紅系列細胞大致正常,漿細胞,淋巴細胞和組織細胞可能稍增多,當病情恢復時,周圍血中可見幼粒,其他成熟粒細胞,單核細胞等亦相繼回升,個別時呈類白血病血象。

影像學檢查:對於白細胞減少和粒細胞缺乏的病人,當有感染時,如果拍胸部X線片可見肺炎或支氣管炎的X線陽性體徵,重者還可有肺膿腫或胸腔積液的陽性體徵,B超常有脾臟的腫大。

診斷鑑別

診斷標準

根據白細胞和粒細胞絕對計數即可確立本症的診斷和判斷其嚴重程度,診斷的第二步是尋找白細胞減少的病因,要注意追問有無藥物化學物和射線接觸史,有無慢性炎症,自身免疫性疾病等基礎疾病,有無反覆感染等,如患者有嚴重感染或毒物暴露史,有全血細胞減少,或同時合併有紅細胞/血小板減少時,必須進行骨髓象檢查,包括骨髓活檢,骨髓象的表現隨原發病而異,選擇性的粒細胞缺乏症骨髓內各期的嗜中性粒細胞均極度減少,甚至完全消失,粒細胞有明顯的毒性改變或成熟受阻,幼紅細胞和巨核細胞大致正常,病情好轉,粒細胞恢復期間外周血亦可出現中晚幼粒細胞,單純的粒細胞減少而沒有病因和基礎疾病,無反覆感染,臨床經過良好者,可能為家族性/先天性粒細胞減少症或假性粒細胞減少症。

要確定粒細胞缺乏的確切原因常是困難的,下列特殊檢查可輔助了解粒細胞減少的發病機制:

①骨髓粒細胞貯備功能檢測:用腎上腺皮質激素後,可使骨髓粒細胞釋放,以了解骨髓貯備粒細胞的量及釋放功能,靜脈點滴氫化可的松200mg或口服潑尼松40mg,5h後白細胞計數較用藥前增加2×109/L以上者為正常。

②粒細胞邊緣池功能檢測:皮下注射腎上腺素0.2mg,20min後白細胞計數較注射前增高2×109/L或較注射前增高1倍以上者,提示粒細胞過多地聚集於血管壁或血竇的內皮細胞上(邊緣池),如無脾大,則可考慮為假性粒細胞減少。

③白細胞凝集素或嗜中性粒細胞抗體檢測:免疫性粒細胞減少者血清中可測得陽性結果,但多次輸血者或經產婦亦可陽性。

④DF32P標記中性粒細胞細胞動力學測定:可了解粒細胞的生成情況。

鑑別診斷

1.再生障礙性貧血

伴貧血,血小板減少,一般無肝脾及淋巴結腫大,骨髓檢查可予以鑑別。

2.骨髓增生異常綜合徵

多見於老年人,外周血有三系減少,骨髓病態造血,常有染色體異常,骨髓檢查有助於鑑別。

3.白血病

尤其是白細胞非白血性白血病,常伴有貧血,出血症狀,骨髓檢查可鑑別。