館址位置

耀縣博物館位於陝西省耀縣縣城內北大街學古巷。郵編:727100

管理隸屬

該館1984年成立,隸屬於縣文化文物局。

館舍介紹

耀縣博物館設於該縣文廟內,館區占地面積5883平方米,建築面積1951平方米。史稱“耀州諸修築,唯此為壯麗”。

歷史沿革

耀縣博物館

耀縣博物館根據北宋元祜九年(1093年)刻立的《耀州重修州學記》碑和清陳仕林《耀州志》記載,耀州文廟於嘉祜三年(1058年)由知州史火召創建。後經多次維修,元末戰亂時燒毀,明初首任知州魏必興於洪武五年(1372年)重建,洪武九年(1376年)增建了戟門和欞星門。到明朝末期,形成了比較完整的規模。建制則沿用“左廟右學”的規制,就是文廟在左而學校(古稱儒學,今耀州區委院內)在右,與明清以來“廟學合一”的設定不同。作為祭祀孔子的專用廟宇,耀州文廟的祭孔活動一直持續到民國。1984年,成立耀縣博物館,全面負責文廟的保護管理工作。十餘年來,黨和政府先後投資200萬元,對文廟內的古建築進行了搶救維修,現在工程已經全部結束。

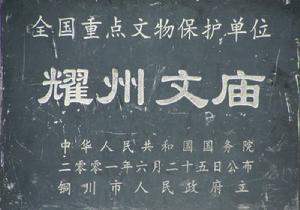

該址於1957年為陝西省第二批重點文物保護單位。據《耀州志》載;文廟創建於宋嘉佑中(1056-1063年),元延佑中(1314-1320年)重建,元末毀於兵災,明代先後六次修整。清康熙卅五年(1696年)及乾隆年間(1736-1795年)又進行過三次修整,1957年整修過一次。1984年建立縣博物館後,1986年整修大成殿。今存之大成殿是明洪武五年(1372年)修建的。正殿外表結構嚴密,宏偉壯觀。

海外交流

1988年徵集全縣新出土文物,1989年舉辦《新出土文物展》,從新石器時代到清代都有代表文物,以唐三彩和宋耀州瓷為最佳。1990年美國賓夕法尼亞大學古建築保存系派學生來此學習,整修與彩繪。

館藏作品

《姚伯多造像記》亦稱《姚文遷造像碑》,《姚伯多兄弟造成石文像》。 姚伯多造像碑是迄今所知最早的道教造像碑,它作於北魏太和二十年 ( 公元 496 年 ) ,正書。高1.30米,厚0.30米,寬0.72米,頂座均失,榫跡尚存,四面雕刻。1936年遷置耀縣碑林,現藏陝西耀縣博物館,和藥王山其它石刻一起被列為第一批全國重點文物保護單位。

此碑四面刊刻,正面現存624字。有碑陰,筆畫細瘦,別具丰神。此碑為道教造像碑,造像記寫、刻很特別,其用筆有方有圓,有藏有露。書體楷中兼隸意,形體結構也與一般楷書、隸書迥然有別,字形大小、斜正變化十分自由活潑,顯得古樸稚拙。但又能拙中見巧,巧中寓拙,而別具一格。造像記的撰書者可能出自下層粗通文墨的人所為,故別字很多。從刻石中許多行款不齊、大小參差的情況來看,似未曾書丹而直接用刀代筆刻在石上的,顯得非常自然諧調,得天然的意趣,字裡行間也表現出一種奇物的個性,是北朝書法的異品。于右任曾將此碑與《廣武將軍碑》、《慕容恩碑》一起推崇為“秦中三絕碑”。

現館藏文物300餘件。其中有《大觀聖作碑》(1094)、《御筆手詔》(1118)、《耀州新修聖廟門廡記》(1302)、《耀州重修學記》、《耀州重建廟學之記》(1477)等石碑較為珍貴。