羅茲電影學院 National Film School in Łódź

羅茲電影學院 National Film School in Łódź 羅茲電影學院的紀錄片教學在世界範圍內可算得上絕對權威,羅茲這個城市從外表上來看,真的是有點破敗。大部分象樣的建築都是革命前留下來的,而稍微新一點的都是極難看的粗糙蘇式建築(不是我對蘇式建築有偏見,而是那種風格如果不認真搞,真的很容易就弄的極難看)。不過在那裡如果是上學的話,也沒什麼可轉悠的,反正學習會很緊張的說。

??

??羅茲電影學院的設施新舊參半,新的主樓非常好,比北京電影學院的好很多。但也有很多舊的建築還在使用。不過舊有舊的好處,你一進門就能看到有一個噴泉,那就是波蘭斯基當年拍學生作業時的地方。裡面到處都是類似的地方,只要你留心。

??

??那裡只有6個亞洲學生,來自日本和韓國。我那次去沒見到,不過見到丹麥的留學生了。電影是跨越國界的藝術,我覺得在那裡有很好的氛圍,中國人在那裡應該不會不適應。而且如果你去了,就是第一個中國留學生,學校方面說不定還會有特殊待遇,呵呵。因為他們對吸引留學生還是很重視的,怎么說你們每年都要交美元給他們,沒理由不重視啊。

??

??但羅茲電影學院的片庫看起來真的是有點可憐的說。不是說裡面的東西不好,而是那個建築在國內絕對屬於臨時建築的範疇,但聽院長介紹,好像已經用了很多年了。但裡面存放的膠片全都是當年的學生後來的大師們的作業,從這一點來說這裡可能是羅茲電影學院最重要的地點了。

??

??住宿條件方面,我沒參觀電影學院的學生宿舍,但從邊上音樂學院的學生宿舍來看,條件還是不錯的,都是單人間,能放下一張床、衣櫃、書桌,有單獨的衛生間,剩下的空間夠站兩個人。面積具體我沒問,但估計和你家的衛生間差不多大吧。(如果你能有錢去羅茲上學,家裡條件應該還可以吧?呵呵)

??

??羅茲電影學院應該都是四年制,好像是1980年之前這裡都是不招本科生的,一定要獲得了別的學位後才能來這裡上學。原因是羅茲電影學院認為電影是一門有關人性的藝術,如果學生太年輕了很多事情還來不及明白。後來才改成招本科生的,不過本國學生的錄取比率非常嚇人,據說有1:200之高。但作為留學生來說應該沒怎么嚴厲。

??

??

??

??語言方面,我覺得無論如何,你的英語一定要夠好才行。因為波蘭語已經夠難學的了,你不太會有時間再去學英語。而且去波蘭學英語不是很好的主意,我認識的波蘭人講英語都帶斯拉夫語系口音。如果非要具體到程度,我想你應該能過雅思或托福才行吧?

??

??上課雖然用英語沒問題,但如果你課後想和同學交流,那會波蘭語就很必要了。而電影是合作的藝術,你沒有辦法不和同學合作就自己弄東西出來,所以語言關是必須要過。

??

??不過對於大部分中國人來說,波蘭的飲食習慣實在是很難習慣的。建議你最好是會作飯,除了省錢外,對身體也是有好處的。華沙的中餐館非常少,而且大部分都是越南人開的,味道怪怪的。羅茲似乎就沒有中餐館,反正我認識的波蘭人不知道有。

??

??雖然普通波蘭人的工資水平不是很高,但那裡的物價卻很貴,要有心理準備。據說,羅茲電影學院的副院長一個月工資才3000茲羅提,而我們四個人在街上隨便吃頓飯就要將近100茲羅提,由此參考可以想像當地物價水平。

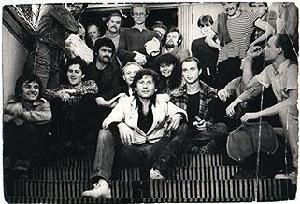

在東歐,波蘭是僅次於俄羅斯的電影大國。羅茲電影學院成立於1948年,由當時一批先鋒電影人創辦,這裡匯聚了當時波蘭最優秀的電影工作者。在動盪不安的社會變遷中,電影學院卻為年輕的電影人提供了相對平靜自由的空間,同時向他們傳播著最有深度的電影理念和紮實的電影表現技術。

一位老教授回憶當年創辦電影學院的初衷:“想維護真正的藝術的確非常困難,但我認為現在進行的是一場美麗的戰鬥,是一次人類的探索。我們也在教育我們的學生如何在這場戰鬥中取得優勢,同時又能保持藝術的純潔。”

另一位導演系教授是這樣描述學院與社會氣氛關係的:“那些社會上的動盪對於學生的影響並不是很大,學院像是在政治的狂風大浪中的一個與世隔絕的小島。這主要是因為學院的教授們對於學生的關心和教導,在這裡從來沒有禁止或審查,他們享受到很大的創作自由。”

在羅茲電影學院形成了一種可貴的藝術風氣:電影人,畫家,建築設計師,詩人,演員們經常在這裡進行交流與對話,彼此相互切磋,探討藝術真諦。正是在這樣的氣氛中,僅僅十年時間羅茲電影學院就孕育出了享譽世界影壇的波蘭電影學派,其中的代表人物如蒙克、瓦伊達、霍夫曼、哈斯、基耶斯洛夫斯基、波蘭斯基等,一個個響亮的名字奏響了波蘭電影在世界電影中嘹亮的旋律。

波蘭電影學派具有強烈而鮮明的特徵:直面現實,關注與思考國家的前途和命運。波蘭電影人的執著與求索精神賦予電影強烈的憂患意識。這批作品相對淡化

羅茲電影學院潛藏著波蘭電影成就的秘訣,它的聲譽和影響力源於她獨特而優秀的教學傳統。在這裡,對紀錄片和故事片給予了同等的重視,每個學生每年都要完成一個紀錄片和一個故事片,這將作為他們的學期作業。

導演系的老教授是這樣理解他們教學的理念的:“電影不僅要講述事實,而且還要展示美。我們學校在這裡找到了一個平衡點。紀錄片使年輕人深入到現實的底層,人類靈魂與命運的深處,理解人們生活的本質。你如果要拍關於人的電影,你就要誠實而自然的表現他們的生存狀態,要與他們有良好的關係,永遠不去傷害他們。”

波蘭電影關注現實,力圖從現實中挖掘生活的複雜和人性的奧秘,培養了許多傑出的電影大師。至今羅茲電影學院還珍藏著歷屆畢業生的學生習作。導演系的教授安傑伊·貝德納克帶領我們在塵封的片庫里翻找著。在這裡,我們興奮地找到了波蘭斯基和與他同時期所有知名導演的早期短片。在那間大師們曾經使用過的小放映間裡貝德納克為我們放映並一一講解。

波蘭斯基是1956年進入羅茲電影學院的。在校期間,他拍攝了短片《偷窺》,在這個三分鐘的習作中,表現了他對人性的本能的關注。波蘭斯基曾說:“性不是一種消遣。這是一種力量,一種動機,它會改變你思考的方式。”我們在他以後的《水中刀》、《死神與少女》等影片中可以看到同一主題的延伸。

《兩個男人和一個櫃櫥》是波蘭斯基在羅茲電影學院拍攝的另一個短片,這個短片使他獲得了當年布魯塞爾萬國博覽會短片節的金獎,並開始受到業內人士的關注。遺憾的是,波蘭斯基畢業後在國內的創作並不是一帆風順,一個個打擊,使他感到心灰意冷。他默默地離開了波蘭,遠走法國尋求進一步的發展。在那之後的幾十年中,波蘭斯基一直不懈地探索著自己的風格;他的每一部作品都顯示出精湛的藝術功力和對人性的深刻體驗。

他在2002年完成的《鋼琴師》一舉奪得第55屆嘎納電影節“金棕櫚”大獎和第75屆奧斯卡“最佳導演”獎。這部講述猶太音樂家在德軍集中營遭遇的影片,可以被認為是波蘭斯基對自己猶太人身份的深刻反思,同時,他實現了自己長久以來的一個理想,即通過影片深入探討人在特定歷史現實中的生存命運。回看他這一生的創作,我們不難發現他在羅茲電影學院所受的影響。

在這塵封多年的膠片中,我們還看到了一個熟悉的名字:基耶斯洛夫斯基,他與波蘭斯基名聲相當但風格迥然不同。他1962年進入羅茲電影學院學習,在校期間他拍攝的紀錄片和短片預示了他日後電影的基本風格和思想脈絡。紀錄片《辦公室》記錄了一段時間內的一個辦公室的場景,在該片中,導演抓住了很多微小的細節,並通過這些細節準確地向觀眾傳達了人的各種情緒和狀態。這些特點在後來的《十誡》和《紅》、《白》、《藍》三色電影中都有很突出的體現。

與波蘭斯基的經歷類似,他也是一位居住在海外的波蘭電影大師。但與波蘭斯基的詭異恐怖不同,他的影片通過樸實而精練的電影語言展示了對於人性更具哲學意味的探討,受到了知識分子和廣大影迷的喜愛。與一般導演不同,基耶斯洛夫斯基關於電影的靈感主要來自於文學,他曾說過,對他影響最大的人是卡夫卡、陀斯妥耶夫斯基、加謬等存在主義文學大師。可以說,他是在用電影的語言探討個人在這個世界中的生存狀態。

製片人雅布隆斯基曾經擔任過基耶斯洛夫斯基的系列電視電影《十誡》的助理,對基耶斯洛夫斯基的工作風格至今印象深刻:“他是一個很特別的人。很多人說他不是藝術家,而是製造工匠。他講的故事中的人物都是很普通的人,但這正是他眼中的世界。他的觀點很尖銳。當他遇到你,他會記得你一年前穿什麼衣服。他有一雙紀錄片電影人的眼睛,每個細節都對他很重要。他既嚴肅,又有一顆火熱的心。”

電影學院學生珀安德斯·任告訴記者:“這所學校有很好的聲譽,對於想學導演的人來說,它要算世界最好的電影學院之一。我以前對這個學院的了解也不太多,但我的老師給我推薦了這所學校。我非常喜歡基耶斯洛夫斯基,這也許是我選擇這裡學導演的一個重大原因。”

基耶斯洛夫斯基以他的樸素精煉和對人性道德的深入思考贏得了世界影迷的厚愛,波蘭斯基以他恐怖詭譎和對人性的大膽剖析和無情批判贏得了人們的青睞,他們分別以其風格迥異而又同樣深刻的思考成為波蘭和世界電影史上的大師級人物,他們的名字都銘刻在羅茲電影學院的光榮榜上。