著名經濟學家、原全國政協委員

羅元錚同志於1961年12月加入中國共產黨。曾任第六、七、八屆全國政協委員,第七、八屆全國政協經濟委員會委員。1981年兼任中央財經小組經濟研究中心常設委員;國務院學位委員會經濟學評議組第一屆成員;中國經團聯第一屆執行主席,黨組副書記。1986年,羅元錚同志在印度召開的國際經濟協會上當選國際經濟協作會執行理事、1989年當選為該協會副主席;美國東西方中心特邀研究員;國際企業家協會特邀研究員;太平洋貿發會議特邀代表;澳大利亞國會大學特邀研究員;歐洲管理學院訪問教授等。

羅元錚同志除擔任首都經濟貿易大學教授、博士生導師外,還擔任中國社會科學院研究生院教授、博導;併兼任北京大學、北京科技大學、社會科學院管理學院、西安交通大學等十餘所著名大學的兼職教授、顧問等職。上世紀五十年代初,羅元錚同志開始從事我國經濟研究,在長達半個世紀的理論研究中,著述頗豐,成果卓著,受到學術界同仁、政府部門和實業界的廣泛尊重。他的研究成果在實踐中也發揮了重要作用。他是經濟學界最早提出市場經濟理論的學者之一。羅元錚教授曾代表經濟委員會在數屆政協會議上作了理論性、開拓性的講話引起了廣泛的重視和關注。在學術講壇上,羅元錚同志代表中國所作的學術報告和貢獻受到國際學術組織和工商業界的高度評價。1990年,他在香港參加“九十年代經濟大氣候”研討會並作為主講人,他的報告和問答刊登在香港十多家媒體的報刊上,影響很大,消除了外界對我國八九“六四”風波後新產生的誤解。1991年被評為北京市有突出貢獻的專家,享受政府特殊津貼。1996年3月,《中國走向世界的求索一一羅元錚文選》問世,2003年2月,《羅元錚文選續集》出版。

羅元錚的夫人是馮玉祥將軍與李德全女士的長女馮理達。

羅元錚於2003年8月31日11時30分在北京逝世,享年80歲;他在彌留之際曾留下遺願:由其家屬向我校組織部上繳1萬元,作為老共產黨員的最後一次黨費。

馮理達女士憶愛侶羅元錚

在經濟界同仁們眼中,羅元錚是個出色的經濟學家,他不僅深入研究世界經濟,又著力探索國內經濟問題;既長期從事經濟研究工作,又積極參加社會活動與經濟管理。早在1947年的大學畢業論文中,他就開始“探討中國農村的建設與發展問題”。在1977年4月,他在《人民日報》發表了《自力更生和洋為中用》的文章,提出了在自力更生的基礎上實行對外開放的戰略思想,這在當時是非常有遠見卓識的。在學生們眼中,羅元錚又是個誨人不倦的老師,他非常注重培養經濟學人才,除了在北京大學等20多個大專院校兼任教授或顧問,還應聘擔任日本早稻田、英國劍橋大學的特邀教授。在親人朋友們眼中,他又是個充滿情趣和關愛、德高望重的長者。但在馮理達心中,羅元錚不僅是親人,又是同志,是陪伴自己走過半個多世紀的的愛侶。

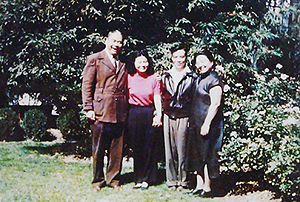

他們的婚禮是極其簡樸的。1947年中秋佳節,馮玉祥將軍、李德全女士和羅元錚、馮理達一起由美國西部城市伯克萊駕車前往東部城市紐約、準備領導反對美國援蔣鬥爭,就在途中,為兩位年輕人舉辦了婚禮。他們的婚照,是在美國一個名叫“愛鎖”的小鎮路旁,請過路人拍攝的。

但簡樸的婚禮,卻更反襯出他們之間的深情厚意。正如他們當初拍照的那個小鎮的名字“愛鎖”,此後半個多世紀,兩個相愛的人相濡以沫,兩顆心始終緊緊“鎖”在一起。

1948年,在橫渡大西洋勝利號海船歸國途中,羅元錚曾引古語贈馮理達一首詩曰:“皚若山上雪,皎若雲間月。直若朱絲繩,清若玉壺水。”在他心中,妻子就是那樣的聖潔可愛。在1956年6月14日,中央領導在中南海接見參加制定長期科學規劃的學者,羅元錚出席後盼望馮理達早日從前蘇聯學成回國,夫妻攜手參加祖國建設,因此寫了首《盼歸》的詩寄給了馮理達:“故園蘭竹正逢春,中南海里會群英。北國天寒地又凍,盼你載譽早回程。”

1997年中秋節,是羅元錚和馮理達金婚紀念日,當時正值中國共產黨的十五大勝利召開,經友人提議,他們將紀念活動提前到十五大開幕前一天舉行,以賀雙喜臨門。十五大閉幕,朋友們歡聚一堂,“迎金秋日,慶十五大”,會上有人倡議金婚夫婦表演節目。羅元錚的妙語連珠贏得了滿堂彩。他說:“我們之所以恩愛如初,一是平等。當我們意見一致時,絕對聽我的。當意見分歧時,絕對聽她的;二是民主。小事聽她的,大事聽我的,可我們家從來沒有過大事。”