生平簡介

羅伯特·坦南鮑姆相關書籍

羅伯特·坦南鮑姆相關書籍羅伯特·坦南鮑姆(Robert Tannenbaum)美國著名企業管理學家。畢業於美國芝加哥大學並獲得博士學位,長期在洛杉磯加利福尼亞大學工商管理學院執教,擔任人才系統開發教授,從事“人事制度的發展”研究。

並為美國及其他國家的企業進行範圍廣泛的諮詢顧問工作,坦南鮑姆在領導理論方面提出了富有創見的連續分析方法,並在敏感性訓練和組織發展方面進行 了卓有成效的研究工作,他和沃倫·施米特合著的《如何選擇領導模式》是一部著名的管理學專著。

主要貢獻

主要理論貢獻

《如何選擇領導模式》

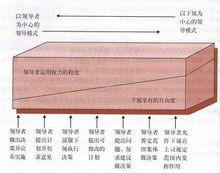

《如何選擇領導模式》坦南鮑姆和沃倫·施密特合著的《如何選擇領導模式》是一部著名的管理學專著。坦南鮑姆和施米特提出了著名的“領導方式的連續統一理論”(也稱為“領導模式連續分布場”),主張按照領導者運用職權和下屬擁有自主權的程度把領導模式看作一個連續變化的分布帶,以高度專權、嚴密控制為其左端,以高度放手、間接控制為其右端,從高度專權的左端到高度放手的右端,劃分七種具有代表性的典型領導模式。 坦南鮑姆認為,不能簡單地從七種模式中選擇某一種模式作為最好的,或者認為某一模式是極差的,而應該在一定的具體情況下考慮各種因素,採取最恰當的行動。坦南鮑姆認為,實踐中的領導風格是豐富多彩的,影響領導風格成效的因素甚 多,不能給領導風格簡單排序。

因坦南鮑姆與施米特在研究領導作風與領導方式時擺脫了較為絕對的“兩極化”傾向,反映出領導模式的多樣性與情景因素,研究成果顯示出了良好的適應性與生命力,所以其理論受到了西方管理學界的普遍重視。

羅伯特·坦南鮑姆的主要著作

其主要著作:

《如何選擇領導模式》

《從行為科學入手探討領導和組織問題》

《領導與組織:一種行為科學的方法》等。

個人作品

羅伯特·坦南鮑姆的理論思想

羅伯特·坦南鮑姆的理論思想羅伯特·坦南鮑姆和沃倫·施密特合著的《如何選擇領導模式》是一部著名的管理學專著,在這本書里,他們提出了“領導方式的連續統一體理論”。這一理論擺脫了傳統研究領導作風和領導方式的“兩極化”傾向,用漸變的構思反映出領導模式的多樣性,比較切合生活的真實圖景,同時又沒有簡單地宣布何為正確何為錯誤,所以這一理論一經推出即受到普遍重視,成為研究領導問題的經典理論。在1973年重新發表時,兩位作者利用這一時機回顧15年來種種發展和變化,對先前理論作進一步修改,突出領導者與被領導者與環境之間各種力量和因素的相互作用,使自己的理論更具動態性和活力,反映了管理實踐的新發展。 《如何選擇領導模式》提出了“領導方式的連續統一體理論”,比較切合生活的真實圖景,一經推出即受到普遍重視,成為研究領導問題的經典理論。

許多企業管理者和學習領導科學的人常會提出這個問題:“到底哪種領導風格最好呢?”這一問題的潛意識是希望找到和掌握最佳領導風格,以應對複雜的管理實踐,成為高明的領導者。但實際情況遠非這樣簡便,亦無統一看法或共同肯定的答案。在許多人眼裡,一位成功的領導人是非常神秘的,人們會問:他為什麼有如此強的領導能力,能把一批人集於麾下,朝著一個目標進取,取得了這么大的成就?他是不是天生如此?當然,天生的領導能力是有的,主要還是後天學習到的,不然,世界上那么多的領導學著作就沒有必要存在了。比如美國著名的企業管理學家羅伯特·坦南鮑姆和沃倫·施密特合著的《如何選擇領導模式》,就可以給領導者以許多現實的指導。

坦南鮑姆和施密特在《如何選擇領導模式》一書中,提出了領導行為的連續統一體理論。他們認為:領導活動包括領導者、被領導者和環境三要素。三個要素的不同組合形成一系列風格迥異的領導模式,從專制式的、以上司為中心的領導方式到極為民主的、以職工為中心的領導方式之間,存在著諸多的領導方式,是一個連續統一體。至於其中哪種是普遍適用的最好模式很難斷定,問題的關鍵應著重研究在決策中領導參與到什麼程度最為合適。這項理論還指出,組織的類型和結構形式會影響到領導行為,如分權式組織還是集權式組織,總是多半與民主或專制式領導行為相關。此外,工作單位規模、工作環境、地理位置分布都是影響領導行為的變數,採取連續體中的某一種領導行為方式都可能是適當的。因此,“不能把成功的經理簡單地歸結為強硬的領導者或放任的領導者。他們的共同特點應當是:在多數情況下能夠準確地估量各種影響因素和條件,並據以確定自己的領導方式來採取相應的實際行動”。

理論思想

羅伯特·坦南鮑姆(R.Tannenbaum)和沃倫·施密特(Warren H. Schmidt)於1958年提出了領導行為連續體理論。他們認為,經理們在決定何種行為(領導作風)最適合處理某一問題時常常產生困難。他們不知道是應該自己做出決定還是授權給下屬做決策。為了使人們從決策的角度深刻認識領導作風的意義,他們提出了下面這個連續體模型。

領導風格與領導者運用權威的程度和下屬在做決策時享有的自由度有關。在連續體的最左端,表示的領導行為是專制的領導;在連續體的最右端表示的是將決策權授予下屬的民主型的領導。在管理工作中,領導者使用的權威和下屬擁有的自由度之間是一方擴大另一方縮小的關係。 一個專制的領導掌握完全的權威,自己決定一切,他不會授權下屬;而一位民主的領導在指定決策過程中,回給予下屬很大的權力,民主與獨裁僅是兩個極端的情況,這兩者中間還存在著許多種領導行為。 通常,管理者在決定採用哪種領導模式時要考慮以下幾方面的因素:

管理者的特徵——包括管理者的背景、教育、 知識、經驗、價值觀、目標和期望等。

員工的特徵——包括員工的背景、教育、知識、經驗、價值觀、目標和期望等。

環境的要求——環境的大小、複雜程度、目標、結構和組織氛圍、技術、時間壓力和工作的本質等。

根據以上這些因素,如果下屬有獨立做出決定並承擔責任的願望和要求,並且他們已經做好了這樣的準備,他們能理解所規定的目標和任務,並有能力承擔這些任務,領導者就應給下級較大的自主權力。如果這些條件不具備,領導者就不會把權力授予下級。