正文

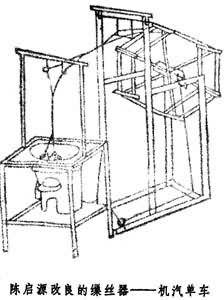

創辦人陳啟源(1825~1905),字芷馨,廣東南海人。自稱其家庭世代“以農桑為業”,他自己則對諸子百家、星象輿地諸書,頗有涉獵,並曾和外國人有所接觸。1854年他出國至南洋,遍歷各埠,然“仍未嘗廢農桑之心”。據說,他之蓄意創辦繅絲廠,就是由於他在當時安南或暹羅看到法國式的“機械制絲產品精良”所引起的。1873年陳啟源回國以後,在他的故鄉南海簡村辦起繼昌隆絲偈。最初絲釜不過數十部,它的主要改進在於採用鍋爐熱水蒸汽煮繭,代替手工繅絲的炭火煮繭。至於是否一開始就採用蒸汽作為動力,還不能加以肯定。但稍後有“用機器發動各輪”和“用蒸汽發動機製作”的記載。可見它是在發展過程中逐漸採用了蒸汽動力和傳動裝置(見彩圖)。

繼昌隆絲偈

繼昌隆絲偈但是,繼昌隆的出現,也受到絲業手工業者的反對。它成立不久,“機房中人”就“聯群挾制,鼓動風潮”要“拆毀絲廠”。到了19世紀80年代初,南海一帶,已有絲廠多家,繅絲出口。1881年又“蠶繭歉收,國內市上無絲可買,機工為之停歇”。因此,組織在手工業行會“錦綸行”的手織工人,聚眾兩三千人,搗毀一家絲廠。繼昌隆雖幸免於難,但也不得不一度遷往澳門,以避其鋒。80年代以後,手工繅絲業中,效率較高的繅機逐漸代替了手繅機,與此同時,陳啟源設計的一種半機械的繅絲小機,也逐漸為廣大的手工業者所接受,90年代以後,“通府縣屬用此法者,不下二萬餘人”。這樣手工和機械,在20世紀的廣東繅絲業中又形成並行不悖的局面。

繼昌隆絲偈

繼昌隆絲偈