基本資料

書號:ISBN 978-7-5088-4037-6

開本:32開

印張:7.5

定價:35.00元

頁碼:240頁

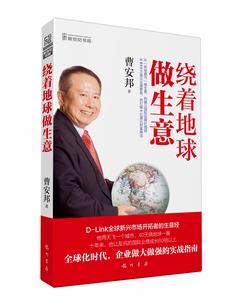

作者簡介

曹安邦1976年畢業於明志科技大學工業管理系

1978年服務於台塑集團

1982年畢業於伊利諾理工學院MBA

1983年進入IBM,負責中小企業經銷業務,並每年榮獲IBM Hundred Percent Club.

1986年獲IBM Asia Pacific Director Award

1991年加入迪吉多,負責大中華及亞太經銷業務

1997年加入友訊科技,成立友訊國際,負責D-LINK亞太及新興市場品牌業務

1998年重整印度、澳洲及東南亞業務,陸續成立拉丁美洲區業務、俄羅斯區業務、中東業務、非洲區業務及日、韓業務團隊

2007年友訊國際營收占友訊整體營收45%

2008年~2011年任友訊科技執行長兼總經理

2012年至今運用全球商業渠道經驗及資源,為多家公司董事及國際化顧問

內容簡介

從“陣地踞守”做生意,到建立國際品牌價值鏈從800萬美元業績營收,到打破5億美元財富神話

D-LINK全球新興市場開拓者的生意經

他兩天飛一個城市,40天繞地球一圈

十年來,他讓友訊的國際業績成長60倍以上

全球化時代,企業做大做強的實戰指南

曹安邦曾是台灣友訊科技的CEO。在創建D-LINK品牌十年的時間裡,他每兩天就要飛一個城市,到世界多個國家和地區開拓市場,有時候甚至稱得上是冒險。他常去一些不知名的地方,只為那裡有潛在的市場。

憑著過人的才智與辛勤的奔波,他讓部門業績從800萬美元增長為5億美元,增長60倍以上。這個聽起來像是冒險電影裡的幻想情節,卻是友訊科技最真實的成就,曹安邦創造了這個奇蹟。他讓世人看到:在全球化的今天,中國人一樣可以繞著地球做生意。

名家推薦

對許多已在海外打品牌的企業,或是有心跨上國際市場的企業來說,將來在國際上打品牌時也都會碰到類似友訊的情況,遭遇挫折難免。通過本書分享的經驗,企業可以在心理上預做準備,同時借鑑友訊的經驗,以避免日後在決策上有判斷錯誤。——宏碁集團創辦人施振榮

本書以友訊的實際經營管理為例,由市場布局策略、市場開發、渠道、客服、國際化人才管理等章節為主軸,以產業價值鏈與業務流程為切入點,並輔以各種實務故事。全書以本土公司的案例說明,比翻譯的管理書更具親切感,更容易有共鳴。

——聯發科技董事長蔡明介

曹安邦先生在書中,一路娓娓道來其累積20多年的國際市場策略思維哲學、經營視野與經驗戰略等基本功,也闡述市場開發、市場經營、渠道管理與客戶管理等各項策略的市場實戰守則。更提供,從後方看前方的不同國際市場經營策略,並為國際化人才管理與全球化管理提供務實且明確的經驗建議。

——軟通動力董事長暨執行官劉天文

曹安邦先生將其累積20餘年的商場經營智慧,歸納分析轉化為簡單明了的價值鏈流程,提供了實際且明確的經建設議。

——世紀互聯董事長暨執行官陳昇

曹安邦先生在書中特別以專門篇章討論企業面對國際不同市場特色、人文情勢時的市場開發策略,對於有志投身國際市場的中國企業而言,將會發揮很大的幫助與警示作用。

——佳傑科技執行長毛向前

我誠摯地將此書推薦給中國已經走向或即將走向國際市場舞台的企業,無論是經營的視野與策略,還是渠道商與人才管理等各方面,你都可以在書中尋找到最具實戰性的第一手經驗。

——銳捷網路總裁劉中東

序

第一品牌的成功經驗宏碁集團創辦人 施振榮

推動中國台灣品牌國際化,對台灣省產業的競爭力而言,是一個關鍵性的重要投資項目。以台灣省當前的整體環境來看,要推動品牌國際化仍面臨非常大的挑戰,包括台灣省的企業形象與定位、國際市場的掌握不易,以及國際化管理人才不足等問題。

這些問題是台灣省經濟發展的瓶頸所在,需要去克服,這個瓶頸不突破,台灣省將來的競爭力就會屈居劣勢。雖然對此問題有所了解的人很多,但是能付諸實行並逐漸累積經驗的卻仍然有限。

不過最近幾年,包括Acer、Giant、D-Link、Asus、HTC等中國台灣企業品牌在多年努力下,逐漸在國際上建立起獨特的品牌定位,並逐年累積了國際知名度,建立了品牌永續發展的基礎,也帶給國人在國際舞台上打品牌的信心。

要推動品牌國際化,首先要突破的瓶頸就是“人才”,而要培養人才就需要有國際化的實戰舞台來累積打品牌的實戰經驗,這也是未來台灣省企業發展的關鍵所在,因此我也特別鼓勵在中國台灣或亞洲其他地區外商公司負責行銷工作的人,或是在一般企業中負責產品開發製造的人,能夠轉型投入協助中國台灣企業推動品牌國際化的工作,並專注在國際品牌行銷的領域發展。

友訊曹執行長請我為本書寫序時,我收到書稿後,就一口氣看完,他以友訊公司在國際上打品牌的實際經驗現身說法,談到友訊在海外打品牌時遇到的挑戰與困難,以及應對挫折的心情等等經歷,娓娓道來,與宏碁當年在海外打天下的情境頗為類似,因而也勾起我以前的許多回憶。

相信對台灣省許多已在海外打品牌的企業,或是將來有心跨上國際市場的企業來說,將來在國際上打品牌時也都會碰到類似的情況,遭遇挫折難免。透過本書的經驗分享,企業可以在心理上先預做準備,同時借鑑友訊的經驗,以避免日後在決策上判斷錯誤。

曹執行長在書中以友訊在海外市場發展品牌的實際操作面,提出經營國際市場要“理順”價值鏈,有許多“綿綿角角”的細節要兼顧,包括前進國際市場所需要的點點滴滴,到經營不同市場的市場策略如何制定,以及如何開發市場與經營市場,再到渠道合作夥伴的選擇與管理等等,書中都提出非常寶貴的建議與經驗。

此外,對於如何以熱誠的客戶服務來解決客戶的問題、滿足客戶的需求,如何做到傾聽市場、了解市場的需求等,書中也都有深入的介紹。

當然中國台灣企業品牌國際化最重要的一環,關鍵還是在於人才,國際化的人才管理向來是中國台灣品牌國際化的最大挑戰之一,書中也分享了尋找國際人才應有的心態、在海外找人才的門道、如何留住人才等經驗。

最後,對於全球市場管理,書中也提醒大家要有“偏見易造成誤判”、“盲動,不如不動”、“笨問題好過不問問題”等觀念,在拓展市場前要先有正確的心態,才能避免誤踩“地雷”,付出慘痛的代價。

本書是以很務實的角度,從在海外打品牌的出發點來分享經驗。友訊自創“D-Link”品牌至今,目 前已在全世界60餘國設立超過130個行銷據點,產品銷售遍布全球170多個主要市場,全球品牌營收超過10億美金,已成為全球前三大專業網路公司,更是全球消費性網通產品中的第一品牌,D-Link品牌的成功經驗,值得大家學習。無論如何,打品牌仍需要靠自己出去,長期在國際上經營,累積品牌的知名度。未來要讓中國台灣企業邁向國際品牌之路,台灣省就需要有更多國際行銷與管理的人才。

在此,我也鼓勵更多有實務經驗的人,分享更多中國台灣企業品牌國際化的經驗,經過長期累積之後,有朝一日定能開花結果,有助更多中國台灣企業品牌躍上國際舞台。

目錄

序生命轉彎處的選擇—加速!/ 曹安邦……………21

第一章:縱橫國際

01 當“大將軍”的夢想……………002

02 先“自在”才有“自由”……………006

03 魔鬼都在細節里……………014

04 不服輸的創業家精神……………022

第二章:經營視野

05 打通任督二脈的價值鏈……………028

06 Know-how都在細節里……………032

07 誰才是真正的客戶?……………037

08 後方怎么管前方?……………041

09 展現你的價值……………045

10 手中無“刀”,心中有“刀”……………049

11 產品好與壞,不是自己說了算……………053

12 你有獨特且足夠的價值嗎?……………058

第三章:市場開發策略

13 選大市場還是小市場?……………064

14 你想好怎么渡河了嗎?……………068

15 別跟巨人硬碰硬……………072

16 是障礙,還是屏障?……………077

17 面對進入障礙,你準備好了嗎?……………081

18 好大喜功,還是長期深耕?……………086

第四章:市場經營

19 獨家代理的真相……………091

20 合資的花樣……………096

21 海外設立據點的決斷……………100

22 策略聯盟的底細……………104

第五章:渠道管理

23 別用錯誤期望選渠道商……………110

24 找“對”渠道,成功一半……………113

25 別怕渠道商丟問題……………117

26 怎么幫渠道商賺錢?……………121

27 放賬的智慧……………125

第六章:以客為尊

28 熱誠,讓價值鏈不打結……………131

29 傳得準還不夠,還要傳得快……………136

30 將心比心,深得“客”心……………140

31 展現真心換信心……………144

32 如何傾聽市場?……………149

第七章:國際化人才管理

33 錯誤的找人心態……………155

34 找人才,有舍才有得……………159

35 找人要懂門道……………163

36 為何對的人變成錯的人?……………167

37 沒有永遠的夢幻團隊……………171

38 鳳凰無寶不落……………176

39 動與不動都是大學問……………181

第八章:全球化管理

40 偏見易造成誤判……………186

41 光是“做好自己的事”還不夠……………190

42 盲動,不如不動……………195

43 笨問題好過不問問題……………200

44 “溝通”,有這么難嗎?……………204

45 越開放,就越能聚焦……………209

內容節選

第一章:縱橫國際當“大將軍”的夢想

我小時候的志願是當“大將軍”,這樣的志願,那時看來荒謬,但時隔近半個世紀,卻真的實現了!

從小看民族偉人或是歷史英雄的傳記,常有站在小溪邊看魚逆流而上的勵志故事,或是打破水缸救出同伴的英勇事跡,還有砍斷櫻桃樹後坦白承認的誠實美德。以此看來,不分古今中外,凡是成大事、立大業的人,似乎從小就已有跡可尋。

而我,小時候的志願是當“大將軍”,像衛青、霍去病那樣揚威西域的英雄!對此,不認識我的人或許會說:“這個人也未免太吹牛、太幼稚了吧?”而熟識的朋友可能不以為意,認為這是標準的“曹式幽默”,一笑置之。不過,我必須說,當慢慢長大之後,逐漸認清自己當上“大將軍”的可能性極低,但我還記得,我常常指著世界地圖上的不同地區、不同國家,驕傲地跟同伴說:“等我長大,我要把這一塊、那一塊全都拿下來,全都歸我管!”

這樣的志願,那時看來荒謬,但時隔近半個世紀,卻真的實

現了!

在全球超過100個國家和地區,從冰天雪地的俄羅斯、熱情爛漫的巴西、神秘古老的印度、旭日東升的祖國大陸、潛力十足的非洲黑色大陸、油源實力驚人的中東伊斯蘭地區,到美國、歐洲、日本等已開發主流市場,都有友訊D-Link插旗揚威的身影。友訊D-Link的日不落品牌王國版圖,以另一種形式,成就了我兒時的夢想。

回首來時路,孩提時代的我,無法想像當“大將軍”的夢想會如何實現;初入社會的我,沒想過自己有一天會繞著地球跑,站在開拓國際市場的第一線;而12年前加入友訊的我,更沒想到,當一切從頭做起、從無到有、打著燈籠也看不見路的新興市場,竟然能成為友訊D-Link品牌不可或缺的重要支柱。

所以,當許多人抱著“請教”的心態來詢問我如何開拓國際市場的經驗時,多半都假設我早就立定志向要投身國際市場業務,但人生中有很多事情都是難以預料的,我的人生也是如此。

認真回想起來,從求學到職場,我每個階段都有極為相似的發展歷程,都是一開始很苦、很難,第一次出手通常不見得會成功,甚至常常都會覺得“唉,這可能沒希望了!”但我就是不認命,而且是不信自己會真的“沒希望”。有意思的是,在很多時候,我的人生歷程卻常常出現“驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”的

轉折。

這么多年下來,我越來越相信,或者可以說,越來越體會到,人生原本就充滿了許多不可思議的禪機,整個生命更是一個大機緣的集合體。所謂的“不可思議”,用佛家的說法來解釋,其實就是指無法用言語、有形實質的事物或是過去的經驗形容描述。更進一步地說,因為時空與人的心念是不間斷持續變動的,當下這一刻的描述形容在完成之後,卻早已不再是當下了,而是過去的那一個當下,所以佛家會說要“放下執著”,從另一個層面來看,也是同樣的意思。

讓腦筋轉個彎吧

在過去多年開拓國際市場的歷程中,對生命態度這樣的理解,對我幫助非常大。因為,就如同大部分人所認知的,國際市場又多、又大、變化又快、風險又高,明擺在眼前的就已經是清楚可見的一堵高牆,許多人因此卻步或因此蠻幹,原因無他,就是因為眼中看到的只有那一堵牆而已。先拋開公司本身的產品、技術、資源等外在條件不說,單單是心態,抱著這種想法去開拓國際市場的公司,不僅僅是“輸在起跑線上”,而且常常是“立判生死”地注定失敗的命運。問題出在哪?其實就在“執著”上!

當然,開拓與經營國際市場絕不是件容易或輕鬆的事,但許多公司眼中的那道牆真的那么高嗎?那些困難真的存在嗎?抑或只是“想當然”的存在?

有次,朋友同樣以“高牆”來形容他目前開拓國際市場所遭遇的困境,說著說著就嘆了一口大氣說:“爬也爬不過、撞也撞不開,總不能叫我生出翅膀飛過去吧?”我拍拍他的肩膀說:“你先別失志,這堵牆也許很高,但你有沒有仔細看過,搞不好,在你沒注意的牆邊上就有著一道門呢?”這位朋友抬起頭,看看我說:“現在是要玩腦筋急轉彎嗎?”

事實上,我很喜歡玩腦筋急轉彎的遊戲,因為在思考的過程中,其實就是一種“放下執著”的練習,回顧我過去20年經營國際業務的歷程,“腦筋急轉彎”的設計邏輯概念,還真的很適合用來解釋我長年經營國際市場業務時的心態、做法與原則。

光用講的還不夠傳神,不如立刻來個腦筋急轉彎,讓大家練習一下吧!

有一艘船,可以承載50個人,因為船快要開了,乘客魚貫登船就坐,整艘船差不多快坐滿了。最後,來了一位身懷六甲的孕婦,她也跟著登船了,然後,船就沉了。請問,為什麼?

A君回答:“因為她懷了雙胞胎,整艘船載重超過50個人,所以,船就沉了。”錯!

B君回答說:“因為前面的乘客有幾個是超級大噸位,船的承載重量已經到達臨界點,這位孕婦只是壓垮駱駝的最後一根稻草而已啦!”“錯!”最後一個C君忍不住了,“哎呀,與乘客無關啦,那艘船原本船底就破洞進水了。”

答案揭曉,因為,這艘船是“潛水艇”。

腦筋急轉彎題目的設計特色,就是先創造一個眾人熟悉的情境印象,誘導人想當然地回答,而答題者往往只以其原本所熟悉的條件、假設去思考答案,卻忽略了問題本身真正的含義,所以怎么樣都想不出答案,於是,就有人會開始怪題目太搞怪、怪答案太無厘頭。但事實上,腦筋急轉彎就是要讓你的“腦筋”松一松,脫離原本僵化的思考模式,通過檢視題目的邏輯,進而合理推演發掘出答案,而每每答案揭曉,卻也總是能讓人恍然大悟地會心一笑。

而開拓或經營國際市場的過程,其實就像是嘗試著解開一個個“腦筋急轉彎”的謎題,要想揭曉謎底,自由而不僵化的自在心態、具有合理邏輯推演的Know-how技巧,再加上懷抱熱情而生的創業家精神,都是缺一不可重要的關鍵,而且是“一個都不能少!”

先“自在”才有“自由”

在決鬥的場面中,當對方手持寶劍舞得劍氣沖天、寒光四射,你會如何因應?是看花了眼?還是嚇慌了心?其實,真正的高手,不是跟著對方的劍招起舞,而是拔出劍,看出對方破綻,一劍就撂倒他,但這是需要真正下工夫修煉的。

許多公司之所以開始投入資源拓展國際市場,是因為看到“大好業績”,眼睛裡、腦袋裡,想的都是閃亮亮的“﹩”符號,想的都是未來功成名就之後的榮耀光環,於是,就這樣義無反顧地一頭栽進去。但一旦真正開始做之後,卻發現真的是“打著燈籠都找不到路”,有如身處在伸手不見五指的黑暗中,這時,才開始擔心害怕,於是,“捏怕死、放怕飛”的心態出現了,首鼠兩端、綁手綁腳的行為模式開始不斷重複,那種“進無步、退無路”的不自由,常常讓許多公司苦不堪言、身心俱疲,甚至就此打退堂鼓。當然也有些公司天生就有“硬頸”精神,所以,不管三七二十一,就是硬碰硬地拼了,部分運氣好的公司,還真能拼出些苗頭,只可惜不是每個人都有好運,硬拼蠻幹的結果,輕則傷筋挫骨,重則生死危殆。就我來看,這是標準的因為“無知”,所以“無懼”。

很多人會問我:“難道你都不害怕?不擔心?不困惑嗎?”事實上,這些都是人性的一部分,我當然也不例外。只不過,在踏入國際市場業務之際,所有人都必須了解,這不是一場說不玩就能立刻收手的遊戲,更不是可以三天打魚、兩天曬網的輕鬆活兒,而是一天24小時、一周7天、一年365天的耐力戰。瞬息萬變的市場情勢,是一種線性連續的壓力,如果每天繃緊神經、成天怕東怕西,或是唉聲嘆氣、愁眉苦臉,這日子鐵定過不下去,就算勉強撐住也不長久,畢竟人不是鐵打的,99%的堅持,也可能因1%的閃失,而全盤皆輸。

所以,就我來看,經營國際業務不單單是一種挑戰,在每一個親身經歷的片刻都是一項修煉,而修煉的題目就是“自在”。

什麼是“自在”?對我而言,自在是願意敞開心胸(Open Mind)的自然,是無入而不自得,是放空,是放下執著,是做每一件事都先想好最壞的狀況(BottomLine)。從求學開始,一直到職場生涯之後的人生轉折歷程,我所走過的路都不是太輕鬆的路,也常常是從沒想過會走的路,但我覺得,人生最美的事情是,“你永遠不知道明天會如何?”(Thebeauty of life is you never know what will happen tomorrow?),可能是好事,當然也可能是壞事,但也就是如此,讓我有機會在不同的情境中,領略如何自在地面對高度不確定,甚至是混亂不明的情境。

滿手血水也不喊苦的毅力和不役於心的自在

回憶當時,在國中畢業之後,原本一心以為自己會跟其他人一樣,循著高中、大學、出國的共同路徑,完成我的求學生涯。但因為當時家庭經濟因素的考量,我選擇了與其他同學不一樣的路,沒去念高中,而是進入明志工專就讀。相較於其他專科學校,明志工專因為台塑集團的背景,再加上清一色只收男生,學風非常嚴謹樸實。相較於其他同學讀完高中之後,還能熱烈期待進入大學的美麗夢想,我卻已提前開始為進入社會實作進行一連串的準備。兩相對照之下,我必須說,年少時候的我,還真的是有點不平衡的。

特別是每個寒暑假,當其他的國中同學在休息、玩樂的同時,我卻是從明志工專一年級起,就開始在台塑集團的關係企業打工實習,有時是在化學氣味難聞的染料廠,有時是在必須大量使用極具腐蝕性藥水的電鍍廠,一天工作下來,儘管都有防護裝備,但總是難免傷痕累累、兩隻手都是流著血水的傷口。如果問我苦不苦,現在想起來,好像真的有點苦,但在當時,我還真的挺自得其樂的,想的都是:“哇,我今天又賺了好幾百”、“哇,我一個月可以賺好幾千元”之類的事。在工廠工作見到形形色色的人事物,也讓我開了眼界,每天去上班,想的不是:“好累,好苦”,而是“哇,我今天可以開始學推車了”、“我今天可以做更難一點的工作了”。

如果再問當時的我苦不苦,其實,我根本來不及想到“苦”,因為,我很清楚,這是我選擇的路,這條路的走法就是如此,愁眉苦臉也是一天、唉聲嘆氣也是一天,那為什麼我不笑著過一天呢?那時的我,也許還年輕,並沒有太深的想法,只是想要快樂過日子,但這卻是很重要的,因為這就是“寬容自在”,就是很自然地面對生活、融入生活,之所以不以為苦,就是因為我有不被情緒牽著走、有不役於心的自在。

懂得放空,不執著

在經營國際市場業務的過程中,我常常會問同事:“你眼裡看到的是沙坑,還是果嶺?”其差異就在於你是不是“寬容自在”地去看一件事,是不是能夠不預設立場、不被先入為主的假設左右。

再從另一個角度來看“自在”,我認為必須先“放空”,而且必須“放下執著”,才能不著於心,但見實相。

對於放空、放下執著,讓我來講個故事給大家聽。有次,我與同事深夜開著車賓士在莫斯科市郊的高速公路上,經過一整天拜訪渠道合作夥伴的行程,我們二人都著實累了,一心只想要快點回到莫斯科的飯店好好休息。公路旁的速限指示牌上清楚寫著60公里,雖然路上車子不多,但我們還是不敢囂張超速,乖乖地按照速限行進,但其他人可就不是這么想了,只見一輛又一輛的車子加速超越我們,狠狠地把我們甩在後面。

開到一半,路邊突然出現一輛警車,我跟同事說:“哈,剛剛那些超速的傢伙完蛋了,一定都會被攔下來開罰單。”但話剛說著,只見那輛警車卻朝著我們而來,警察搖下車窗做出手勢要我們靠邊停車,我心想:是叫我們嗎?但看看前後左右,路上還真只有我們一輛車,所以,我們也只能乖乖靠邊停下來。兩個荷槍實彈的俄羅斯警察走過來,叫我們兩個人通通下車、拿出身份證明檔案,查了一會兒,連行李箱、椅子底座都被翻查一遍,確定一無所獲之後,才揮揮手示意我們可以走了。

但這真的太詭異了,我倆明明奉公守法,為何被攔下來盤查,同事忍不住問警察:“請問,我們沒有超速,也沒有違規,為什麼把我們攔下來?”其中一位警察酷酷地回答說:“就是因為大家都超速,而你們沒超速才奇怪,你們是不是做了什麼犯法的事怕被抓,所以不敢超速?”警察先生的回答,讓我們當場傻眼。

開車違規超速會被開罰單,這應該是舉世共同的經驗,但誰料得到,開得慢也會被攔下來呢?但如果有了開得慢被攔下盤查的經驗,是不是就代表下次就可以飛車超速而不會被攔下呢?

其實,在經營國際市場的過程中,公司時時刻刻要面對的奇人異事實在太多了,說穿了也不足為奇,但這故事突顯了一個重點,就是“假設”的迷思,而這也是面對五光十色的國際市場時,隨時可能遭遇誤墜的陷阱。

因為,很多東西,你看好像是這樣,但事實與表相是有差距的,特別是在面對全然陌生、看似迷霧重重的新市場時,許多人都會因為假設、先入為主的迷思,而將自己陷於困境之中。

一面包容,一面懷疑

我必須很不客氣地說,很多人的問題就在於:“因為如何如何,所以應該如何如何”,因為,開拓國際業務的過程中,這些“因為、所以”都可能是讓你陷入混亂的暗樁陷阱,其原因在於,這些都是“假設”,與真實世界的距離之遙遠,可能超乎你的

想像。

另外,因為自大、自傲而產生的偏見、岐視,甚至是誤解,其實是無所不在的。人都有分別心,會把所見所聞的事物分別歸類,甚至進一步分成好的、不好的、喜歡的、不喜歡的。所以,或許可以說,歧視偏見是人的天性。但是歧視,就會讓你忽視,而因為忽視,就會不了解,因為不了解,就會形成恐懼而退縮,甚至是

誤判。

所以,我常常在與同事分享經驗時,會說:“要一面包容,一面懷疑”。許多新進同事乍聽之下,都會覺得我是不是腦子不清楚,或是隨口胡謅一通。因為,既然要包容,又要怎么懷疑呢?這不是自相矛盾嗎?

但事實上,在每一個不同的市場中,永遠都有你從來沒有經歷過的混亂或差異,所以,必須靠包容的心破除先入為主的迷思,才能真正了解對方的文化、生活背景,以及造成雙方差異的來源。但要如何釐清偏見歧視,就要靠一顆懷疑的心,隨時記得問“為什麼”,去問一些不理解或不知道的問題。

因與生俱來的分別心而形成的歧視,或許是人類天性,但卻不是絕對無法克服的,而行為的重點就在要一邊包容、一邊懷疑。心存懷疑,但要實事求是。

包容接受人性的差異,是破除許多先入為主迷思的重點,但包容不代表什麼都不用管、什麼都不用問,對方說什麼就是什麼。因為,很多事情不問清楚是不行的,“打破沙鍋問到底”是必要的,永遠要記得問“為什麼?”,否則,就不能怪對方把你當肥羊宰,因為是你自己放棄搞清楚狀況的機會。所以,不要假設、想當然、先入為主,而是要去看清楚問題的本質,一定要問問題,而且問對問題,永遠都要記得:“沒問題,就會出大問題”。

換個講法來解釋,如果有一顆自在的心,在面對變局或逆境時,所展現出來的就不是慌亂、憤怒或是自怨自憐的情緒,而是雲淡風輕、無入而不自得的幽默感。我常常跟同事說:“你知道我什麼時候最快樂嗎?不是突如其來地拿到大訂單,也不是意外打敗最強的對手,而是完全沒有訊息,因為‘沒訊息就是好訊息’,一切狀況都沒有意外,就是平安,就是福氣,也是我最快樂的事!”有這樣的想法,不是消極的阿Q心態,而是因為我清楚地知道,患得患失、急功近利的心態,會讓我失去自在的心境,短線或許會有驚喜,但就長期來看,卻可能讓我因為妄念執著的期待,難以自在輕鬆地面對每一次的挑戰。

很多人都以為我很擅長“苦中作樂”,因為在很多時候,明明已經是苦到不能再苦了,或者是市場已經爛到不能再爛了,當團隊中所有人的士氣都已經滑落到谷底,只有我還能樂觀地開起玩笑來。這是“苦中作樂”嗎?並不盡然。我很清楚的是,我之所以能夠帶著幽默感看待每一次的變局,其實是因為我“沒在怕”,是因為“無懼”,請注意,不是“因為無知,所以無懼”,相反地,而是“因為有知,所以無懼”。

我之所以覺得自在,是因為我在做每一件事、面對每一次變故時,我都已經把最壞的狀況“想起來”,而且不只是“想”,而是扳過手指頭,細細地計算過自己能夠承受多少風險與代價,而這就是我給自己的“底線”。

憑良心說,有時在外面跑得又苦又累,回到家還是會忍不住向太太抱怨。這時,我太太就會用平靜的、不帶任何情緒的聲調對我說:“做得這么累?那就不要做了嘛!回家來,又不會餓死。”但每次我聽到這句話,就像是立刻吃了大補丸一樣,所有的沮喪情緒一掃而空,整理好心情重新出發。原因無他,就是因為我太太給了我“底線”的支持,就算情況再壞又如何?頂多就是回家而已嘛!

如如不動,方見自在

從底線開始做起,反正最差的狀況就是這樣了,只要努力過後能夠比現在更好一點,每多一分、多一寸,就都是“多”出來的,那都是賺的。在這樣的情況下,我的自在,就不是強顏歡笑的苦中作樂,而是放空不執著後,真正敞開心胸、無入而不自得的自在。

“底線”在經營國際市場實務中,包括選擇進入這個市場所能負擔、承受的投資與風險,包括願意對既有合作夥伴所能夠提供的支援與空間,更包括在市場出現變化、合作關係改變時的備援

方案。

你要有最大的懷疑,才有最大的信任,因為那代表你已經把最差的情況都想好了,才敢去信任,才不會每天怕東怕西。就像我先前所提到的,經營國際市場是一天24小時、一年365天的連續性壓力,其間的辛苦的確很難計算。所以,對於所有選擇投入國際市場的公司而言,每進入一個市場,都是要先想好底線,就是敞開心胸,就是要放空,要把要不要做這個市場、能不能承擔風險這些思維變成生活的自然。

佛家說:如如不動,方見自在。在這個變化快速的世界裡,如果沒有一顆自在的心,就無法應付紛沓而來的挑戰,金融風暴是如此,進入每一個市場遭遇的困難也是如此。我很喜歡佛經中的一個故事,每每在我遭遇危機或陷入迷思時,我都會想到這個故事。有弟子問佛祖:“我的心到底在哪裡?”佛祖微笑地對弟子說:“過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得。”這提醒了我,眼前的困難障礙,我是用怎樣的心在對應。如果只是執著於眼前的表象,被外境所惑,忘了看清楚事物本質,那么,就會自陷於進退不得的泥沼中,所以,要放下、要不惑,更要學習自在不動的心。

前進國際市場,瞎子摸象、綁手又綁腳行嗎?請記得,先“自在”才有“自由”!

魔鬼都在細節里

過去幾年,因為包括巴西、中南美、俄羅斯、印度、中東,甚至非洲的新興市場成長動能備受外界矚目。過去十年,不論是祖國大陸及其他金磚國家,或是充滿商機的黑色鑽石大陸,都有我與友訊D-Link團隊一步一腳印所踏下的深刻足跡。

也因為如此,當這些新興市場開始受到外界矚目時,來自各界好奇的詢問或採訪邀約不斷,大同小異的問題都是:“友訊D-Link是如何在新興市場闖出一片天的?”數次訪問之後,就有同事忍不住提醒我:“你這樣會不會講得太多,把我們的優勢都講完了,不是白白便宜了別人,搞不好還幫助了競爭對手。”當時,友訊D-Link創辦人高次軒先生正好聽到這段對話,高先生一派悠哉地走過來,笑笑地說:“唉,沒有那么容易啦,真正的Know-how是不怕人家學的!因為,光是這樣聽,也是學不會的啦!”

高先生說的一點都沒錯,因為在經營國際市場的過程中,的確有太多“綿綿角角”的細節需要頭尾兼顧,光靠斷簡殘篇式的經驗分享信息,不單單會有掛一漏萬的風險,更重要的是,所謂“魔鬼都在細節里”,那些藏在細節里的魔鬼,常常就是讓許多人栽了大跟頭的原因。實務上,經營國際市場的細節多如牛毛,許多人常常會顧此失彼,又或者是見樹不見林,但過去多年每天站在國際市場第一線的經驗告訴我,那些每 天遇到的問題、狀況、因應的對策、處理的方式,是經驗,也是手感,集合而言,這些都是“Know-how”。

經營國際市場的過程中,不論是怎樣的市場、國家、產品線,萬法不離其宗的關鍵重點就在於價值鏈(ValueChain)。每一家經營國際市場的公司,都應該要能夠清楚掌握自身擁有的價值鏈,從價值鏈的運作、價值鏈環節的變化、價值的傳遞,這些過程所衍生出來的經驗累積,其實就是手感,也就是所謂的Know-how。換個角度來看,價值鏈不單單是管理國際市場業務的工具,更是讓公司找到關鍵性細節Know-how的放大鏡、顯微鏡,甚至是“照妖鏡”。我對價值鏈認識的啟蒙,來自求學時期在明志工專工讀的台塑集團經驗,退伍後進入台化總管理處工作,更讓我見識到大企業價值鏈體系的運作流程;而後在外商公司的工作經驗,讓我進一步確立、熟稔價值鏈的運作思維模式,特別是我第一份市場業務工作,是在IBM一路蹲馬步苦練而得的基本功。

以無用之用為大用

那時,IBM在台灣省都還是以“大型客戶”的方式銷售,並沒有所謂的經銷渠道體系,而剛進入IBM的我,跟著當時的主管從無到有,為IBM在台灣省建立起經銷渠道體系。在這樣的過程中,我學到很多東西,特別是親手實做之後所累積獲得的Know-how(技術訣竅),以及價值鏈順暢運作之後所創造的可觀效益。對我而言,當年在IBM時期練的基本功,就在於價值鏈運作的細節與手感,而這一切就成為日後我站上國際市場第一線時,得以自在套用的Know-how

基礎。

Know-how該怎么用?絕不是臨陣套招即可速成。我很喜歡用武俠小說《笑傲江湖》中的獨孤九劍作比喻,Know-how是以無用之用為大用,仔細觀察對方的招式,進而找到致命關鍵的破綻,攻其必救之處,攻擊之法並無一定,完全視使劍之人的心意而定。

真正的Know-how,很難用三言兩語就速成上手,但就如我先前所提到的,價值鏈是經營國際市場萬法不離其宗的根本,所有的Know-how都是由價值鏈的變化衍生而成。所謂“師父領進門,修行在個人”,我雖不敢妄自尊大地好為人師,但以過去多年的經驗,我認為從掌控價值鏈著手,將會是建立經營國際市場Know-how的

入門。

價值鏈存在於公司內部、外部,或是供應商、渠道商、終端消費者,甚至是當地政府法規等與國際市場業務價值傳遞相關的環節中,或許我可以說,所有公司在經營國際市場時,所必須管理控制的價值鏈,可能是以不同的面貌呈現在眼前,當然很難用萬年不變的同一套方法。但我認為,要想從價值鏈中挖到Know-how寶藏,首要之務就是要看清楚你的價值鏈。“看清楚價值鏈?怎么看啊?”許多人其實並不是不知道價值鏈的重要性,但要命的是,就是有人從頭到尾都沒搞清楚自己的價值鏈長成什麼樣子,其問題就出在少了傾聽的耐心、近觀的關心、授權的真心,而這些都是Know-how。

之所以要傾聽,就是要了解價值鏈的運作模式,懂得傾聽是了解的第一步。“傾聽”不只是“聽”而已,而是一種心態與文化,因為真正有價值的“傾聽”會出現在對客戶的尊重、對夥伴的認同以及對市場的謙卑上。以這樣具有耐心的心態傾聽來自價值鏈環節,才能真正了解並且掌握價值鏈運作的流程。

與傾聽一樣,“近觀”是另一個掌握價值鏈運作的重點,近觀的最重要含義在於“關心”。但要注意的是,關心不只是溫情的噓寒問暖或是只問付出不求回報,從另一個角度來看,近觀的關心是一種管理與控制。近觀的重點在於拉近你與價值鏈的距離,用心且是將心比心地去關心了解價值鏈持續變化的動態。

而授權是另一個不可忽視的重要Know-how,若沒有授權,就不可能真正落實尊重當地市場的聲音,就失去了傾聽、資訊交流的意義,而價值鏈也可能從市場第一線的環節開始就出現問題。就如先前所提到的傾聽市場需求的重要性,要先傾聽才能了解,了解之後才能真正信任,而有了信任當基礎,自然就能夠放心授權。

授權不是嘴巴上說說而已的公關說法,而應該是真心為之的舉動。我常常與同事分享一個故事:當年我剛進入友訊任職,到新加坡友訊國際總部到任兩個星期後,心想,總是該打個電話回去給老闆報告一下工作進度,否則,老闆可能會以為我還在打混或是擔心我惹出什麼麻煩,於是,我撥了電話給友訊創辦人高次軒先生。沒想到,高先生接到我的電話後立刻緊張地問:“發生什麼事了?”我趕緊說:“沒事、沒事,一切都很好,我只是打個電話回來報告一下工作進度,讓您了解狀況而已。”但我還沒開始報告,高先生就打斷我的話說:“我還以為發生了什麼事要我幫忙,嚇我一跳。以後,沒事不用打電話回來報告,我把友訊國際交給你,一切就由你做主、你決定、你負責。”

也許有人會以為,高先生只是跟某些老闆一樣嘴上說“授權”,心裡卻完全不是這樣想,但事實證明,高先生的授權不但徹底,而且百分之百的真心。因為,就在這通電話之後沒多久,當時我們準備要開始在巴西市場大舉擴充,某家渠道商要求我們提供300萬美元的信用周轉額度。說實在話,300萬美元絕不是一個小數目吧!我心想:這應該算大事吧?總該打電話回去請示一下老闆。但高先生聽完我的報告,只簡短地說:“你人在前線,你最了解狀況,我不會比你更清楚,所以,不用問我,你說行就行!”從高先生的身上,讓我看到授權的真心。

摸著石子過河

若就實務來看,怎么樣才算看清楚價值鏈?舉個最簡單的例子來說,許多公司都會很大聲地說:“要給客戶最好的!要讓客戶感受到最高的價值!”但是,什麼是最好的?什麼價值最高?甚至是,客戶究竟要什麼?許多公司可能語焉不詳,講得不清不楚。但事實上,要讓終端用戶感受到好的價值,就必須先釐清公司的價值是什麼,產品定位為何,適合怎樣的渠道。這就是價值鏈,也就是價值鏈上每個環節的重點,是可以通過傾聽、近觀、授權等Know-how了解掌握的價值鏈真貌。

我必須坦白地說,這是最基本的起步,對許多公司而言,如果連這樣最基本的事物都搞不清楚,那就真的沒人能幫得了你了。就我過去看過的例子而言,許多人往往都以為只要如何如何,就一切都沒問題,最常見的例子就是:“只要選到好渠道,就一切都沒問題”,但真的是如此嗎?

做生意就好比過河,要過河的人是你,渠道只是你所選擇的船。船不會自動定位方向、決定速度,而是駕船的人必須有能力掌控一切,包括河水的深淺、水流的快慢、風力的強弱,又或者是不是有大石頭、是不是有漩渦等。所以,我很認同“摸著石子過河”這句話,特別是在面對變化快速的國際市場,摸著石頭過河是必要的,而摸到的每一塊石頭、踏出的每一步,都代表你對價值鏈的了解與掌握。

許多公司在經營國際市場時所遭遇的困難,常常就是因為價值鏈不通、價值鏈的環節出了問題,或是價值鏈無法快速順利地傳遞價值到該到達的目的地。所以,顯而易見的是,如果能夠理順價值鏈,許多問題就能迎刃而解。理順價值鏈,要先戡破價值鏈運作過程中的許多迷思,如何“戡破”?就是Know-how!

價值鏈是不斷變動的,時間、空間、人心的變化,當價值鏈在逐漸變化,而沒有跟著調整,就會讓原本“對”的人、事、時、地、物,變成“錯”的,甚至成為價值鏈運作的絆腳石。但哪裡才是價值傳遞不通的地方呢?簡單地講,你看不順眼的地方,往往就是價值鏈問題的所在。價值鏈持續地流動、不斷地變化消長,因此,需要隨時警覺檢視,心中清楚的“底線”是足以應付、制衡經營國際市場過程中,隨時可能出現的難纏混亂狀況的必要能力。

在經營管理價值鏈的過程中,勢必會面對經常性出現的衝突,而要想理順價值鏈,解決這些衝突,需要的是修養,是智慧,更是經驗。“和氣生財”、“以和為貴”,大概是很多人做生意的座右銘,所以求神拜佛,希望不要出現矛盾衝突的場面,但與合作對象發生衝突,真有那么糟嗎?面對衝突,第一件要學會的事,就是不要害怕衝突。

價值決定一切

因為引發衝突的矛盾點往往就是實際存在的問題,而通過衝突的引爆,可以讓我們看清本質實相。每一次的衝突都是機會,都是讓雙方能夠將價值鏈理得更順、合作夥伴關係綁得更緊的機會,所以,“醜話”一定要說在前面!

俗話說“先小人後君子”,但我常常對同事說:“其實很難分出誰是君子,誰又是小人。誰是好人,誰又是壞人?”好人與壞人,只有一線之隔,差別就在於價值。當對方知道你的價值,知道你是有備而來的時候,他會重視你所帶來的價值,他就是好人;但當你的價值不見了,或者搞不清楚狀況而魯莽輕忽,那就像是直接把錢放在桌上任人取用一樣,原本不是壞人的人都可能因此變成你眼中的壞人。當雙方的利益與價值具有一致性的期望與認知時,這就是一段“好人對好人”的合作交易關係;但當雙方的利益與價值出現不對等的落差,恐怕就會彼此指著對方說“你是壞人”了。

許多公司也常常為“選擇”而苦,選產品、選市場、選渠道、選人才,樣樣都難,樣樣都苦。但就我看來,萬法不離其宗“價值”決定一切,不論是產品、市場、渠道、人才,其實都沒有絕對的“好壞”之分,只有“適合”與否的問題。

但要注意的是,從白天到黑夜、從黑夜到白天,天色的變換不是一眼瞬間的事,而是要經過黃昏、黎明的過渡轉換;好人與壞人也是一樣,就像在黑與白之間,也同樣有灰色地帶,好人會變成壞人、壞人也會變成好人,對於其間灰色地帶的轉折變換,永遠要抱持一顆警醒的心,要永遠記得:“價值”決定一切。

而從另一個角度來看價值鏈,是我在IBM時期學到的另一件事。當時我在IBM的主管最喜歡掛在嘴邊的一句話:“屢敗屢戰”,就是一次把自己打到最糟的狀況,學會在最險惡、最困難的情況下為自己找到定位,找到反敗為勝的著力點。要學會看“勢”,在“形勢比人強”的情況下順勢、造勢,但這可不是嘴巴上說說就行的,而是需要紮實的基本功支撐,如果底子打得好,才能往上走,也才能親手造勢、成勢,而這就會是競爭對手想進也進不來的進入障礙。

許多公司常常會以“形勢比人強”為藉口,作為自己甘心認輸的理由,但我卻始終相信“勢”在人為。如果既有的形勢不利於自身,那就創造一個有利的局勢吧!讓自己處於有利的形勢位置上,然後順勢而為。舉例而言,在景氣不好時,提供渠道商更多的支援、在當地市場進行更多的投資。看起來,似乎是與當前形勢對抗的不智之舉,但其實從另一個角度來看,卻是默默地在為公司下一波成長營造一個更有利的情勢,而這樣的“勢”,將會是其他對手學不來也搶不走的。

綜合以上所說的,經營國際市場有太多細節需要兼顧,那些藏在細節里的魔鬼、每一個小問題,都可能是讓人滅頂葬身的大陷阱,而價值鏈就像是我們在茫茫大海中可以分辨方向的指南針、救生板,從中延伸獲得的Know-how,則有如當年達摩唯憑渡江的那根蘆葦。

在經營國際市場的過程中,每一天都在跟那些藏在細節里的魔鬼打交道,而Know-how,就是讓你獲得救贖的天使之翼!

不服輸的創業家精神

說實話,我是一個天生樂觀的人,許多人看我每天笑嘻嘻地過日子,都會忍不住問我:“你真的很享受這些事嗎?去到那么遠的地方,舉目無親、開荒辟野,真的都不苦嗎?”每次聽到這樣的問題,我都忍不住大笑,然後回答:“苦啊!怎么不苦,但就是這么‘苦’,才有趣啊!”

從我的求學生涯開始,一路到我進入職場,認真想想,好像沒有一個過程,是在別人眼中不“苦”的。每一次,幾乎是從無到有、從頭做起。說實在話,我不是天縱英才,也不是傻到不知道自己身處困境,但對我而言,不論是一片荒蕪、百廢待舉,抑或是勞心勞力的辛苦,我卻都自得其樂。因為把那些很苦的事變成有趣的事,對我而言,是很棒的經驗,也是驅動我在那些打著燈籠也看不見路的市場中一步步前進的動力,而這就是支持我走到今天的

“熱情”!

當年友訊著手準備投入中南美、印度、中東、俄羅斯、非洲等多個新興市場時,聽在其他人耳朵里就像是天方夜譚般的匪夷所思,因為,不要說去那裡做生意了,很多國家根本是許多人一輩子都不會有機會去的地方。那時,友訊在新興國家市場的營收大約僅800萬美元,而現在已達到5.5億美元。很多人都很好奇,我與友訊團隊是如何一步步走到今天的規模。

沒人管就放膽做

這其中當然有很多的故事、很多的因素,但很重要的一點,來自於友訊已故董事長高次軒先生的支持,給了一個“沒人管”、“放膽做”的環境,而且是可以開創新局的機會。雖然當時在別人眼中,這絕對不是一個好差事,但我卻每天都很自得其樂地

“吃苦”。

或許有人會以為我在說反話,勉強把吃苦當成吃補,而且是自得其樂地吃苦,這未免也太牽強、太矯情了吧?但說實話,當時的我還真的沒把“苦”當苦,每天只想著:“嗯,這個市場很有趣,或許我們可以玩出不一樣的局面”、“喔,這個渠道商有點難搞,沒關係,搞定他我們就妥當了”之類的事。每天都有新的難題、新的挑戰,但就像解開一個又一個的腦筋急轉彎謎題一樣,每天的生活都很興奮,也都充滿了熱情。

而這樣的熱情正是來自於所謂的所有權(Ownership),或是創業家精神(Entrepreneurship),簡單地講,在經營國際市場的過程中,我所抱持的心態就是:“這就是我的事!這就是我的地盤!所以,我一定要達成目標”。

這樣的說法聽起來好像有點匪夷所思,畢竟我們都是領薪水工作的上班族,並不是真正的創業。但事實上,在我們經營國際市場的過程中,所有權與創業家精神卻是缺一不可的成功要素。試想,當我們進入某一個市場,直接在第一線遭遇挑戰或面對變化,如果還是唯唯諾諾、瞻前顧後甚或是一個口令一個動作,怎么可能來得及應付瞬息萬變的情勢?但對於擁有所有權與創業家精神的人而言,對於價值鏈上的每一個環節、每一項價值,都有責任感,也都有歸屬感,都認為這是自己一生的事,所以,怎么可能會不感到興趣,又怎么可能會眼睜睜地讓機會錯過呢?

因為我自己就是這樣性格的人,所以在我尋找團隊人才時,具有創業家精神的熱情是我很重視的特點,因為與這樣的好手、高手一起工作,是一件非常有趣的事。特別是,如果整個團隊都因為具有特定的所有權與創業家精神而有高度共識,那么,整個團隊的氣氛將會是充滿熱情的,而且是積極正向、讓人充滿衝勁的。

在經營國際市場的過程中,從公司本身團隊到與渠道商或其他市場合作夥伴的互動,都必須要與許多不同語言、文化、宗教、社會背景的人往來、相處甚至合作,而這在許多人眼中,正是經營國際市場過程中很大的進入障礙。不過,這件事好像從來沒對我造成太大的困擾。

常常有同事問我:“我看你不論跟印度人、埃及人、巴西人,還是其他國家的人相處都很輕鬆,好像完全沒有障礙似的,你到底是怎么搞定他們的?”說實在話,我還真的沒想過要怎么“搞定”不同國家的人,因為在我眼中,所有的人都是一樣的,我們都住在同一個地球上,都是平等的,也都是可以溝通、可以相處的,因為眾生都是平等的。

眾生平等,讓“價值”說話

或許,這與我從青少年時代就開始在工廠工讀,很早就開始與社會上不同階層的人接觸有關,就此養成了“眾生平等”的價值觀。簡單地講,在我的觀念中,我從不認為人有地位高低、上下之分,只是因為剛好我們各自身處在不同的時空、不同的地點,做不同的事、在不同的位子而已,沒有什麼地位的差別,也沒有什麼特別了不起。

我對一般人的態度,和對待那些所謂“有錢有勢”的人的態度是一樣的,說白了就是“無欲則剛”、“人到無求品自高”。在做生意的過程中,不管你的公司有多大,我的公司有多小,我跟你一樣都是平等的。即使我今天登門拜訪是想跟你做生意,但如果我無法提供你所需要的價值,我根本就沒有資格站在這裡跟你說話,更不要說還能進一步合作或是做成生意。

這樣的想法,與我早期在IBM所受的訓練有關。我們當時所受的訓練,不是要去“賣”東西,而是要去“幫”客人,是因為客人需要我們產品的價值,而不是我們硬把產品賣出去。這樣的價值觀讓我在從事業務工作時,擁有更揮灑自如的能力,也讓我能夠在面對變化快速的國際市場情勢中,更加自然、自在地因應

面對。

從另一個角度來看,能夠很自在地與不同背景的人往來合作,這是價值觀、是個性,也是一種能力。但對我而言,除了與人相處合作的“能力”以外,過去多年在繞著地球跑的過程中,能夠認識不同國家、種族、文化的人,進而成為朋友,這絕對是非常珍貴的經驗。通過與這些朋友的交往,不但讓我的人脈更加廣闊,也開闊了我的眼界、豐富了我的生命。所以,當我在與比較年輕的同事聊天時,常常會鼓勵他們要多出去看看,到當地市場與公司自己的團隊或是當地合作夥伴、終端用戶多多接觸。我始終相信“見面三分情”這句話,在人與人之間,有許多情感的互動是建立在“見面三分情”的基礎上的。因此,儘管現在通信科技的進步,有許多先進的視訊會議系統,但就某些層面而言,真正面對面地溝通往來、握手寒暄、拍肩擁抱或是把酒言歡所可能產生的緊密情感聯結,都還是科技套用無法取代或改變的。

當有人問我:“對於現在的年輕人,若要朝國際化發展,必須要注意哪些重點?”事實上,我非常鼓勵現在年輕的一代多出去看看這個世界,多去歷練不一樣的環境,去面對你過去可能從沒想過的挑戰,因為通過這些親身的經歷,你才會真正得到、放空、包容、接受。很多年輕人也會問我:“到底要怎么樣培養拓展國際市場業務的能力?”我的回答也很簡單,學怎么做國際市場,其實就是學做人,也就是我之前不斷提到的,就是要有無入而不自得的自在、將心比心的包容、更開放的胸襟與眼光。

我認為,人生在不同的歷程會有不同階段性任務,也會有幾項重要的關鍵要素,會決定你的人生怎樣發展,包括了知識、經驗、關係、財富。知識,是最基本、最底層的要素,大部分人在20歲以前會將所有的資源拿去換取學習知識;而經驗,則是由知識與工作實務組合而成;至於關係,就是所謂的社會資源,是你在經驗中有效套用創造效益的人脈網路資源;最後才是財富。所以,對年輕的一輩而言,如果真的有心投入拓展國際市場業務的工作,先不要想能賺多少錢,而是應該要衡量能夠因此為自己創造多少的經驗或關係,因為對年輕人而言,缺乏的不是機會,也不是時間,而是專注與奮鬥的熱情。

說實在話,雖然我從小立志要當大將軍,但我從沒想過自己要當英雄。一直到今天,我也不認為自己有多成功、有多厲害,我只知道一件事,就是把事情做好,這是專注的恆心、是不服輸的奮鬥精神,更是能比氣長的熱情,而過去一路歷練累積的基本功就像是一塊塊的基石,讓我一步步站得更高、看得更遠。

回顧過去的工作歷程,雖然經常面對的是“打著燈籠也看不見路”的未來,但幸運的是,在我心中那把驅動我持續前進的熱情火焰,始終未曾熄滅!