簡介

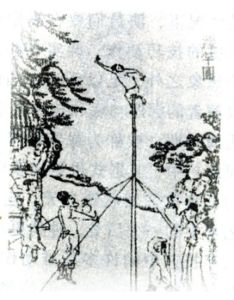

緣竿,俗稱都盧尋穜,又名竿木、戴竿、爬竿、木熙、緣撞、上竿伎,即“體輕善緣者”(《漢書·西域傳》)在豎立的長竿上表演各種險技,也有的只耍弄空竿。這是古人以竿木為支柱的一種運動,為古代百戲雜技中的一個雜技項目。

竿可以豎在地上,也可以立在額頭上,還可以立在車上,或支撐於身體某部位,人緣而上,並做各種驚險優美的動作。額上緣竿又名載竿;車上緣竿,則是戲車的主要節目。

有關緣竿、戴竿的具體描寫,在東漢科學家張衡的《京都賦》中寫道:“振穜程材,上下翩翻,突倒而跟掛,壁隕絕而復聯。”可見動作技藝相當驚險。東漢石刻“戴竿圖”為人們提供了生動的形象。

起源與發展

緣竿是中國秦漢時期一種爬竿運動。事實上,這項活動在春秋時期就有了。緣即爬之意,通過攀爬在竿上展示不同的技巧。在中國古代屬於民間體操項目,也常被皇家作為禮儀隊伍用於出行等大型活動中。

而發展至今,緣竿被廣泛套用於雜技當中,人們在雜技雙爬桿中看到其驚險的技藝,雙爬桿技巧難度讓人嘆為觀止,但在中國少數民族地區依然保持著爬竿運動,每年都有舉辦類似活動,在少數民族運動會中也有這個項目。

出處及引用

緣竿

緣竿宋 周密 《齊東野語·曹西士上竿詩》:“赴鎮之日,朝紳置酒以餞,適有呈緣竿伎者。”

清 翟灝 《通俗編·俳優》:“《文選·西京賦》:‘ 都盧 尋橦。’注引《漢書音義》:‘ 都盧 體輕善緣。’此即今緣竿戲也。”

魯迅 《故事新編·鑄劍》:“白須老臣的講道,矮胖侏儒的打諢,王是早已聽厭的了;近來便是走索、緣竿、拋丸、倒立、吞刀、吐火等等奇妙的把戲,也都看得毫無意味。”