成語詳釋

成語:絕聖棄智

發音:jué shèng qì zhì

【“絕聖”釋義】絕聖當然不是把現實中的聖人殺了,而是把頭腦中的權威概念消滅掉,權威這個概念是阻礙人們客觀認識世界的禍首,凡是闖出一條新路乾出一番大事的人都深有感受,比如說毛澤東講要“破除迷信”,如果不是權威的觀點給中國革命帶來十分嚴重的損失,毛澤東是不會說出這么強烈的“破除”這樣的措詞的。鄧小平講要“解放思想”,如果不是權威的觀點嚴重阻礙中國的經濟發展,鄧小平是不會說出如此強烈“解放”這樣的字眼的,說明過去被權威的觀點禁錮了幾十年,要衝破這種觀念的牢籠,必須把自己解放出來重見天日才行。都是因為他倆在探索前人沒有走過的路時,遇到權威人士在人們頭腦中種下各種頑固的主觀成見所造成的嚴重阻礙,為了突破這樣的阻礙而提出的。其實不光是大聖人,各種各樣的小聖人的觀點也會在人們頭腦的中種下主觀成見導致人們放棄觀察,比如說我的一個同事就聽信他人認為領導幹部講的話都是秘書們為他寫出來的,就對當今的領導人講話已經與過去對著稿子念的時代完全不同了視而不見,還要抱著過去的成見不放。絕聖的最大好處就是讓人們的思想衝破成見的牢籠,才能客觀地認識所面對的世界。自然科學能讓社會在認識面前人人平等,任何人的觀點和理論都必須以實驗室表現出的現象來檢驗其正確與否,而不存在哪個權威的觀點可以凌駕於客觀現象之上,因此說只有自然科學做到了絕聖,因而它的理論才是最接近客觀,才能稱得上科學!人們之所以要相信權威而不相信自己的觀察是由於誤以為認識能力有等級,以為自己的認識能力沒有權威人士的高而不自覺地跪倒在權威人士的腳下,其實只要是正常人,只要能排除各種成見以及各種壞習慣的阻礙,人們的認識能力是沒有區別的。

【“棄智”釋義】有人認為:物質精神文明的發展,帶來人們爭權奪利,所以要杜絕人們互相間的狡詐虛偽乃至相互間的剝削壓迫,就要消滅物質精神文明本身,這才是老子“棄智”的本義。但這樣的結論是非常荒謬的,作為《道德經》的作者老子真的會企望人類回到茹毛飲血的時代,而且由此還“民利百倍”?如果僅從字面上理解這顯然是前後矛盾的。如果老子真的那樣認為,那老子自己的《道德經》又是何來呢?《道德經》難道不是人類精神文明與智慧的成果嗎?那豈不是在否定《道德經》自己?!說來說去還是大多數人對老子所謂“棄智”思想的誤解。這裡的“棄智”並不要人們真的去拋棄智慧,乃至拋棄物質精神文明,其真實意思還在於返璞歸真,是在要求人們拋棄自作聰明自以為正確的主觀性見解,要根據事物的本來面目去考慮問題、認識問題,也就是要稟持求真求實、實事求是的精神。由此人們才會真實地去為人處事,由此知識分子才不會背上名利的負擔去做學問,由此商人也就用不著唯利是圖,由此公務員才能稟公執法,由此整個社會當然也就沒有所謂的虛偽巧詐了。

成語釋義

[棄]本義:扔掉;拋棄。[智]智慧,體現在思想上,我們說一個人是否有智慧,就是說這個人是否有思想,對於思想家,人們都公認其有智慧。

為什麼要少思少想?因為一方面只有破除迷信才能客觀地面對世界,另一方面只有在充分細緻觀察的基礎上去思考才能客觀地認識事物,否則還在迷信權威或是所觀察的現象還不夠充分的情況下去思考,就會把權威的主觀認識的或是自己幻想的東西作為依據從而令人偏離客觀去胡思亂想。要說明這個現象很複雜,就舉一個最簡單的,你把“是先有雞還是先有蛋”拿在網際網路上搜尋,把所搜尋到的貼子看一看,哪一個貼子的觀點不是把所猜想的東西做為依據去思想的,根據都是幻想的東西那么其思考的結論能不是主觀的嗎?可是人們已經習慣了因此正在胡思亂想卻渾然沒有察覺,並且還對他的胡思亂想的結論信以為真,正是這種習慣以猜想為根據去胡思亂想阻礙人們運用天生就有的客觀認識世界的能力。

所以絕聖棄智的意思是“把頭腦中的權威概念消滅掉,讓自己不迷信任何人的觀點,拋棄這也要想那也要想的念頭。”

在道教中絕聖棄智釋義為;放棄智慧,拋下仇恨,回歸原本的狀態,即返璞歸真,人在成長中會有各種各樣的欲望利誘,所以套通過修煉,達到這一目的

正文原文

絕聖棄智,民利百倍;絕仁棄義,民復孝慈;絕巧棄利,盜賊無有。此三者以為文不足,故令有所屬。見素抱樸,少私寡慾,絕學無憂。

——老子《道德經》第十九章

出處

《絕聖棄智》出自老子的《道德經》第十九章。

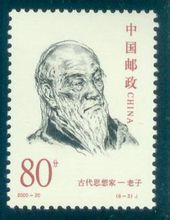

老子像

老子像《道德經》,又稱《道德真經》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中國古代先秦諸子分家前

的一部著作,為其時諸子所共仰,傳說是春秋時期的老子(即李耳,河南鹿邑人)所撰寫,是道家哲學思想的重要來源。道德經分上下兩篇,原文上篇《德經》、下篇《道經》,不分章,後改為《道經》37章在前,第38章之後為《德經》,並分為81章。是中國歷史上首部完整的哲學著作。

《道德經》到了公元前206年-公元200年,被奉為道教經典,所以有學者認為《道德經》被分為八十一章有明顯的道教的九九歸一的思想,在內容的分割上未免牽強。但道德經前三十七章講道,後四十四章言德,簡單說來,道是體,德是用,二者不能等同。至清代魏源首次破此慣例而分《道德經》為六十八章,相對保持了每章的完整性。