事發經過

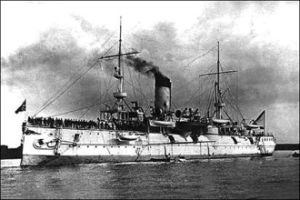

納希莫夫海軍上將號

納希莫夫海軍上將號1986年8月31日22時20分,一艘滿載著加拿大產大麥的遠洋貨輪,駛近前蘇聯黑海新羅西斯克港。此時,“納希莫夫海軍上將”號客輪也正迎面駛來。按照國際航海慣例,“納希莫夫”應該給貨輪讓出航道,但鑒於兩位船長事先已達成君子協定,港口領航員建議貨輪避讓客輪。

22時47分

“納希莫夫”號船長瓦迪姆·馬爾科夫下達了改變航線的命令後,便離開了艦橋,由值班領航員丘德諾夫斯基代為指揮。貨輪也改變了航線,偏向港口一側。船長維克多·特卡琴科此時仍堅守在艦橋上。他打開駕駛台上的雷達自動導航系統,聚精會神地盯著顯示屏。

23時05分

領航員通過超短波與貨輪取得聯絡,對方再次確認:“對,我們將先讓你們通行。”與此同時,兩艘船繼續相對而行,威脅一步步逼近。

與此同時,危險也在一步步逼近。此時,從“納希莫夫”號的艦橋上能清楚地看到貨輪的駕駛室和尖翹的船頭。而從貨輪看去,對方燈火通明的甲板也已經赫然在目。但船長特卡琴科此刻如中了魔一般,仍然目不轉睛地看著自動導航系統的顯示屏。

當身邊的領航員焦急地提醒說兩船有可能相撞時,特卡琴科答道:“不要慌。儀器顯示,將會很漂亮地錯開。”

23時09分

兩艘輪船已經近在咫尺。龐大的“納希莫夫”號向右急轉了5度,試圖避開迎面駛來的貨輪。只是在此時,貨輪船長才下達了“全速後退”的命令,可是一切都已經晚了。

23時12分

貨輪以每小時8公里的速度與“納希莫夫”號轟然相撞,尖尖的船頭將對方船舷刺出一個90平方米的大窟窿,冰冷的黑海海水一下子湧進了“納希莫夫”號的兩個艙室。船長派了4名船員查看船體受損情況,他們當中沒有一個人回來……

搶救過程

船長大副搶先逃命,搜救人員患上心理疾病據生還者後來回憶,遭受撞擊後,“納希莫夫”號上的燈火一下子全熄滅了。船上的乘客反應不一。有的慌成了一團,有的在船上電影院看電影的觀眾返回了自己的座艙,就這樣坐以待斃。

儘管“納希莫夫”號配備了救生艇、救生衣、救生圈等,但由於船體沉沒速度非常快,幾乎僅過了七八分鐘船就葬身海底,所以當時只有一艘救生船被投放到海中。慌亂之下,許多乘客抓起救生衣就往身上套,結果下到水中成了頭朝下的“倒栽蔥”。就在這時,發生了非常不光彩的一幕:該船的黨委書記、負責安全事務的大副普羅斯維爾寧拋下了全體乘員,獨自逃之夭夭了。船長馬爾科夫也沒有堅守到最後一刻,事後他後悔地說:“我很遺憾沒有與輪船一起死亡。”

對遇難者的營救工作總共持續了80分鐘,有800餘名落難者獲得了營救。在確信再無人會生還後,打撈水下死難者屍體的工作開始了。

“納希莫夫”失事後的幾天內,前蘇聯各地的潛水員被緊急調往新羅西斯克。這些被稱為水下“蛙人”的救生員們,最多時有50人在水下同時作業。其中,重裝“蛙人”蹲守在沉船船舷附近,負責接應。輕裝“蛙人”則戴著潛水呼吸器進入船體內部,搜尋困在裡面的遇難者屍體。

曾參與營救工作的“蛙人”安納托利·利托夫斯基回憶說:“潛水員們一前一後成對作業。前面的輕裝潛水員搜尋到死難者屍體後,將其傳遞給後面防護嚴密的重裝潛水員。由後者將屍體綁紮到纜繩上,每隔2-3米綁一具屍體。這樣一根纜線可以綁上5至10具甚至15具屍體,打撈速度變快了。”

對於搜尋屍體的過程,潛水員們回憶起來至今仍心有餘悸。他們當年在“納希莫夫”號上發現數十、數百具屍體堆積在一起。究竟發生了什麼?為什麼這么多乘客未能脫離下沉的“納希莫夫”號?潛水員們確信,當時在輪船上發生了可怕的踩踏悲劇:輪船失事後,某個人慌忙沿著走廊和過道向某個方向逃跑,一大群人則盲目地尾隨其後。結果卻發現終點是個死胡同,而此時回頭已經來不及了,於是出現了上述數十成百人堆積在一起窒息而死的場景。

對那些晝夜作業的潛水員們來說,真正的考驗是心理上的。心理醫生齊納伊達·奧夫塞因科當時負責與潛水員們聯絡,監控他們的心理狀態。她回憶說:“一名叫亞歷山大·日爾利茨基的潛水員撞到了一處屍體堆後,行為出現了反常。很顯然,他當時被嚇暈了。我聽見他驚叫:‘天啊!它們(屍體)膚色白皙,跟活人一樣!’然後他竟然與屍體對起話來:‘你幹嗎還睜著眼睛?讓我幫你閉上吧!’說著便合上了死者的雙眼。還有一些潛水員一次作業之後便不願意再次入水,有的乾脆溜之大吉。”

事故調查

為了安撫死難者家屬,沉船事件的調查取證工作進行得非常迅速。半年後,前蘇聯總檢察院作出結論,認定兩位船長是事故的主要責任人。有關事故的原因,目前存在以下三種說法。1、人為說

相撞之前曾有第三艘船出現

俄羅斯許多航海專家至今還認為,法庭忽視了一個非常關鍵的證據:出事前夕,在控制台雷達螢幕上曾出現過第三艘“神秘船隻”,它才是真正的罪魁禍首。

在“納希莫夫”號與貨輪相撞之前,特卡琴科幾乎沒有離開自動導航系統半步,而當時儀器上顯示的兩船的間距足有2海里之寬。很顯然,那隻“不明船隻”製造了航行安全的假象,蒙蔽了特卡琴科船長的眼睛。

俄克拉斯諾亞爾斯克工學院副教授弗拉基米爾·丘耶夫提出了自己的假想:“撞船事故發生在夏末,正是太陽活動頻繁的時候。在這幾天,雷達螢幕可能會出現虛幻目標,而真正的目標卻隱身了。”

據事故所在地的克里木天文台的觀測數據,1986年8月下旬,太空電磁輻射強度的確出現了一次“大躍進”,但是同期日本和加拿大的天文台卻沒有發現任何異常。奇怪的是,9月1日之後,克里木天文台的數據也恢復了正常。

一些學者根據上述事實斷定,作用於克里木和北高加索地區(其中包括新羅西斯克)的電磁輻射不是來自太陽,而是人為製造的。或許,它來自數百、數千里外的地球人造衛星,或許來自配備有特殊設備的類似預警機系統。這些人工輻射也可有效作用於任何雷達,使其對目標產生誤判。

2、電磁波說

有人用電磁波武器干擾

丘耶夫據此認為,“納希莫夫”失事的幕後黑手是通過衛星發射的電磁波武器。當時在克格勃邊防部隊任職的特魯索夫也認為,有人動用電磁波武器是為了幹掉船上的一位重量級乘客——奧德賽州克格勃的頭頭克里庫諾夫少將。這一推測似乎不無道理:那天夜裡,克里庫諾夫及其全家隨“納希莫夫”一起沉沒海底,無一生還。

3、天災說

共振影響客輪操作者判斷

俄聖彼得堡的亞歷山大·西尼亞科夫教授提出了“天災”說,他認為失事原因是“局部性地球物理共振”。眾所周知,“共振”現象是飛機輪船失事的主要原因之一。

據說1986年8月31日晚,在黑海海域極可能出現了“共振”現象,因為當時大氣層顯得格外明亮,而在“納希莫夫”沉沒兩小時後,西部海域發生了強烈地震。受“共振”的影響,繁雜機械設備的操作者往往會錯誤估計形勢,作出不當決策。這一說法可以解釋特卡琴科船長的嚴重失常:當時緊急調轉船頭,只需區區1分半鐘便可避免一場災場。而他卻眼睜睜看著兩艘大船迎面相撞……

![納希莫夫海軍上將號[前蘇聯建造的民用郵輪] 納希莫夫海軍上將號[前蘇聯建造的民用郵輪]](/img/d/abd/nBnauM3X4ADN4YzM0ADO3AjN3QTM5QDM0YzMzQTNwAzMwIzLwgzLxczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)