特徵特性

這屬菌很長一段時間劃歸紫紅分枝桿菌(MycobacteriumrhodochrousOverbeck,1891;Gordon&Mihm1957),70年代初又名為戈登氏菌屬(GordonaTsukamura,1971)。1978年正式承認紅球菌這個老的屬名,至今已為大多數放線菌分類工作者所接受。這是介於分枝桿菌和諾卡氏菌Nocardia之間的一類微生物。除紫紅分枝桿菌外,還包括多種老的諾卡氏菌,詳細描述請查閱該兩屬內有關各種的介紹。根據Cross和Goodfellolow1973年的闡述,紫紅分枝桿菌的主要性狀如下:好氣、革蘭氏陽性、多形態菌,可能形成雛形菌絲體,立即斷裂為不規則細胞。不遊動。可能部分抗酸。無氣絲(有時有少量氣絲)。菌落粗糙或光滑、甚至粘液狀,像分枝桿菌。一般呈淺橙黃色、粉色、橙色或紅色,有無色變異型。細胞壁Ⅳ型。DNA內G+C含量為61—68%。Mordarski,Goodfellow等1980年發表的研究報告,認為以前用化學方法測定的G+C%偏低,用熱變性法所得結果如下:紫紅色紅球菌(Rhodococcusrhodochrous)G+C為67.5—70.4%;紅色紅球菌(R.ruber)為68.6—72.7%;嗜糞紅球菌(R.coprophilus)為67.4—69.3%;馬紅球菌R.equi為70.3—72.6%;珊瑚紅球菌(R.corallinus)N451和N657(模式菌株)應歸深紅紅球菌(R.rubropertincta),後一種DNA內G+C含量為67.1—69.1%。通過DNA同源性和數值分類資料的研究證明支氣管紅球菌(R.bronchialis)、紅平紅球菌(R.erythropolis)和土地紅球菌(R.terrae)也都是可以成立的好種。

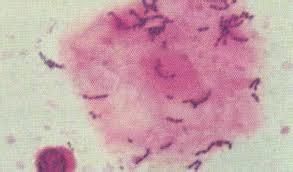

形態特徵

紅球菌細 胞形態複雜,球形細胞可 萌芽變成短桿狀,形成絲 狀體或產生大量分枝菌絲, 桿狀細胞、絲狀體和菌絲 體的片段形成下一代的球 形和短桿狀細菌。在顯微 鏡下可以觀察到有些菌絲 產生不發達的氣生菌絲, 並有分枝。菌體不運動, 不形成分生孢子或內孢子。 革蘭氏陽性。菌落可以是粗糙的、光滑的或粘質的,色素為淡黃色、乳酪色、黃色、橙黃或紅色,也可產生無色的變異菌株。

生理生化特徵

化能營養型,過氧化氫酶陽性,有些種需要硫胺素作為生長因 子,但多數菌株在一般培養基上生長良好(37℃)。芳香基硫酸脂酶陰性,對溶菌酶敏感,不能降解酪蛋白、纖維糖、幾丁質、彈性蛋白或木聚糖,可利用許多有機化合物作為唯一碳源。紅球菌屬分類的修改最初是根據放線菌的92種形態特徵和生理生化特徵的相似程度而作出的。[2]

盤點世界上的微生物(四)

| 微生物是包括細菌、病毒、真菌以及一些小型的原生動物、顯微藻類等在內的一大類生物群體,它個體微小,卻與人類生活關係密切。涵蓋了有益有害的眾多種類,廣泛涉及健康、食品、醫藥、工農業、環保等諸多領域。 |