簡介

第60屆柏林國際電影節

第60屆柏林國際電影節第60屆柏林國際電影節已於當地時間2010年2月11日開幕,王全安新作《團圓》與張藝謀的《三槍拍案驚奇》將參與本屆金熊獎的角逐。

這是柏林30年來最寒冷的冬天,也是柏林電影節近年來最熱鬧的開場秀。女主持人安可-恩格爾克和電影節主席科斯里克的插科打諢硬是讓整場典禮充滿了脫口秀的隨意和幽默氣氛。而上屆評審會主席蒂爾達-斯文頓,德國本土大紅人湯姆-提克威,維姆-文德斯等導演的出席,也讓“團圓”這個主題得以更加充分地顯現。

開幕

電影節主席耍寶 意圖“強吻”主持人

電影節主席耍寶 意圖“強吻”主持人一部純粹講述中國家庭悲歡離合的開幕片《團圓》拉開了整個電影節的帷幕,07年憑藉《圖雅的婚事》斬獲金熊獎的王全安跟其他幾位曾經的金熊得主一起殺回競賽單元,其中,包括柏林一直青睞有加的張藝謀。不管張藝謀如何被厚愛,開幕當天的焦點無疑是整個《團圓》劇組。很多外國記者都被這部電影傳達出的那種含蓄的感情,和中國家庭濃厚的飯桌文化所吸引,而滿頭銀髮的女主角盧燕和年輕性感的主演莫小棋,則謀殺了眾多外國媒體的菲林。

當年同樣憑藉《圖雅的婚事》而走紅國際影壇的余男,開幕式上艷驚四座。一掃上午評為見面會的端莊和文靜,一身黑色長裙的余男一出現在紅毯上就成為眾所矚目的焦點,烈焰紅唇,妖冶性感,頗有埃及豔后的女王架勢。強大的氣場和東方臉孔下的性感身材,不禁叫人想起當年的鞏俐。與身著灰色禮服的芮妮-茨威格的清新淡雅形成強烈對比,一濃一淡,堪稱紅毯上最奪目的風景。

紅毯上星光寥寥,《團圓》劇組的出現增添了一抹亮色

紅毯上星光寥寥,《團圓》劇組的出現增添了一抹亮色柏林電影節的60周年自然是德國電影屆的大事,德國電影圈出席的代表全是幕後精英,評審會主席赫爾佐格,去年開幕片導演湯姆-提克威,風雲人物維姆-文德斯均出席了開幕式,而現場也播放了早期柏林電影節期間的歷史畫面,請全場觀眾一起回顧當年盛事。

中國人熱潮未退,好萊塢已洶洶來襲。從明天開始,馬丁-斯科塞斯,詹姆斯-弗朗哥,李奧納多-迪卡普里奧,米歇爾-威廉士,皮爾斯-布魯斯南,伊萬-麥克格雷格,朱利安-摩爾,凱特-哈德森,本-斯蒂勒,邁克-塞拉等大明星的影片將開始陸續與觀眾見面。

日程安排

《蜜蜂》獲最佳電影金熊獎

《蜜蜂》獲最佳電影金熊獎11日:開幕片《團圓》

分數:2.4分

點評:延續《圖雅》的女性選擇主題

12日:《影子寫手》

分數:2.8分

點評:回歸黑色懸疑 大師依舊淡定嫻熟

《嚎叫》

分數:2.1分

點評:詩意地追憶垮掉的一代

13日:《想吹口哨我就吹》

分數:2.9分

點評:一段毫不刺激的的慘澹青春

《潛水艇》

分數:2.3分

點評:掙扎不到水面的人

《三槍拍案驚奇》

分數:1.8分

點評:喜劇不分貴賤

14日:《格林伯格》

分數:2.1分

點評:“二”得可愛

15日:《芋蟲》

分數:1.9分

點評:另類表達對戰爭的反思

《強盜》

分數:2分

點評:跑得再快也逃不出自己

《一個好人》

分數:2.1分

點評:一位黑幫大爺的退休喜劇

16日:《蜂蜜》

分數:2.5分

點評:約瑟夫和爸爸 甜澀沉靜的童年

《獵人》

分數:2.1分

點評:錯亂的角色 荒誕的政治

17日:《我是怎樣度過這個夏天的》

分數:3.1分

點評:映射兩代人的溝通

18日:《猶太人蘇斯》

分數:暫無

點評:對歷史吃力不討好的反思

《信仰之路》

分數:1.5分

點評:穆斯林的救贖

19日:《在路上》

分數:暫無

點評:小情感蘊藏家國情

《猛獁象》

分數:暫無

點評:這個法式文藝腔有點囧

20日:《殺手在我心》

分數:暫無

點評:一部拙劣的黑色電影

競賽單元

柏林電影節官方網站公布了第60屆柏林電影節主競賽單元的第二批片單,張藝謀執導的《三槍拍案驚奇》出現在最新公布的名單中,成為繼王全安《團圓》之後第二部入圍的中國影片。這兩部電影將和其他18部電影一起角逐柏林電影節的最高獎項金熊獎。

主競賽單元片單

《團圓》(Apart Together/開幕影片),中國,導演:王全安

《蜂蜜》(Honey), 土耳其/德國,導演:賽米-卡普拉諾格魯

《強盜》(The Robber),奧地利/德國,導演:班傑明-海森堡

《在路上》(On the Path),波赫/奧地利/德國/克羅埃西亞,導演:亞斯米拉-茲巴尼奇

《獵人》 (The Hunter) ,德國/伊朗,導演:拉菲-皮特斯

《捉刀手》(The Ghost Writer),法國/德國/英國

《毛毛蟲》(Caterpillar),日本,導演:若松孝二

《一個家庭》(A Family),丹麥,導演:佩妮萊-費舍爾-克里斯藤森

《一個好人》(A Somewhat Gentle Man),挪威,導演:漢斯-彼得-莫蘭

《口哨》(If I Want To Whistle, I Whistle),羅馬尼亞/瑞典,導演:弗羅林-塞爾邦(處女作)

《格林伯格》(Greenberg),美國,導演:諾亞-鮑姆巴赫

《嚎叫》(Howl),美國,導演:羅伯-愛潑斯坦 、傑弗瑞-弗里德曼

《猶太人蘇斯》(Film ohne Gewissen),德國/奧地利,導演:奧斯卡-羅勒

《如何結束這個夏天》(How I Ended This Summer),俄羅斯,導演:阿列克謝-普斯科帕里斯基

《猛獁象》(Mammuth),法國,導演:伯努瓦-德萊皮納

《謎》(Puzzle),阿根廷/法國,導演:納塔利婭-斯米爾諾夫(處女作)

《三槍拍案驚奇》(A Woman, A Gun And A Noodle Shop),中國,導演:張藝謀

《沙哈達》(Shahada),德國,導演:布爾-夸巴尼(處女作)

《潛水艇》(Submarino),丹麥,導演:托馬斯-溫特伯格

《殺手在我心》(The Killer Inside Me),美國/英國,導演:麥可-溫特伯頓

《畫廊外的天賦》(Exit Through the Gift Shop),英國,導演:班克斯

非競賽單元

《關門島》(hutter Island),美國

《我的名字是皇帝》(My Name Is Khan),印度,導演:Karan Johar

《給予》(Please Give),美國,導演:妮可-哈羅芬瑟

《孩子沒事》(The Kids Are Alright),美國/法國,導演:麗莎-查羅登科

《弟弟》(Otouto/閉幕影片),日本,導演:山田洋次

獲獎名單

土耳其影片《蜜糖》奪得最佳影片獎

土耳其影片《蜜糖》奪得最佳影片獎主競賽單元

最佳影片金熊獎 :賽米•卡普拉諾格魯《蜂蜜》 土耳其

評審團大獎銀熊獎 :弗洛林•塞爾班《想吹口哨我就吹》 羅馬尼亞

最佳導演銀熊獎 :羅曼•波蘭斯基《影子寫手》 法國

最佳編劇銀熊獎:王全安、金娜《團圓》 中國

最佳男演員銀熊獎:吉格利•多布根,蘇格•普斯科帕里斯《我是如何結束這個夏天的》 俄羅斯

最佳女演員銀熊獎 :寺島忍《芋蟲》 日本

傑出藝術成就(音樂)銀熊獎 :《如何結束這個夏天》 俄羅斯

終身成就獎 :演員漢娜•許古拉(Hanna Schygulla) 德國 編劇沃夫岡•柯爾海斯(Wolfgang Kohlhaase) 德國

最佳電影處女作獎 :《Sebe》 阿爾弗萊德獎(敢斗獎) 弗洛林•塞爾班《想吹口哨我就吹》 羅馬尼亞

最佳影片金熊獎(短片) :《銀行事件》(Händelse Vid Bank) 瑞典

評審團大獎銀熊獎(短片) :《海耶利達》(Hayerida) 以色列

全景單元觀眾獎

觀眾獎第1名: 《垃圾場》(Waste Land),巴西,英國,2010 導演:露西•沃克(Lucy Walker)、Joao Jardim以及凱倫•哈利(Karen Harley)

觀眾獎第2名:《布德魯斯》(Budrus),美國,2009 導演:朱莉婭•帕夏(Julia Bacha)

觀眾獎第3名: 《Daniel Schmid - Le chat qui pense》,瑞士,2010 導演:帕斯卡•霍夫曼恩(Pascal Hofmann)、班尼•雅貝格(Benny Jaberg)

短片單元各獎項

金熊獎得主——《銀行事件》(Händelse Vid Bank), 導演:魯本•奧斯陸(Ruben Östlund),瑞典,12分鐘

評審團大獎銀熊獎——《海耶利達》(Hayerida) 導演沙爾•梅德津思(Shai Miedzinsi),以色列,20分鐘 德意志學術交流中心短片獎——《克利維亞》(Colivia) 導演:亞德里安•斯塔魯(Adrian Sitaru),羅馬尼亞/荷蘭,17分鐘

歐洲電影學會短片獎提名——《對抗維納斯》(Venus vs Me) 導演:娜塔莉•迪爾林克(Nathalie Teirlinck),比利時,26分鐘

新世代(Generation)單元水晶熊獎和特別獎

王全安憑《團圓》收穫最佳編劇獎

王全安憑《團圓》收穫最佳編劇獎水晶熊獎最佳影片: 《歲月神偷》 導演:羅啟銳

新生代單元(Generation Kplus)單元獲獎名單: 《歲月神偷》

特别致意最佳影片最佳影片: 《THIS WAY OF LIFE》

最佳短片特別獎: 《Franswa Sharl》

最佳影片特別獎: 《INDIGO》

新生代單元(Generation 14plus)單元獲獎名單: 《NEUKOLLN UNLIMITED》

特别致意最佳影片最佳影片: 《DOOMAN RIVER》

最佳短片特別獎: 《ASK THE WIND》

最佳影片特別獎: 《OUT OF LOVE》

泰迪熊獎

最佳影片: 《孩子沒問題》The Kids Are Right

最佳紀錄片: 《LA BOCCA DEL LUPO》

最佳短片: 《THE FEAST OF STEPHEN》

泰迪評審團獎: 《OPEN》

評審團

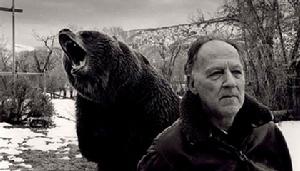

沃納·赫爾佐格

沃納·赫爾佐格評審會主席:德國電影代表人物沃納·赫爾佐格(Werner Herzog)

15歲寫出第一個劇本,大學主修文學、戲劇、歷史。青少年時期酷愛旅行,足跡踏遍很多國家。以《阿基爾,上帝的憤怒》為代表的作品,多將歷史事件寓言化,凸顯人性的本質。大多以狂熱、孤獨的狂想者為主人公,強調人力與天意的對抗。他是新德國電影運動中最著名的導演之一,與法斯賓德、文德斯、施隆多夫等人齊名。他在紀錄片方面也有著極高的成就。

在他近50年的電影生涯中,拍攝了50部故事片和記錄片,包括《上帝的憤怒》(The Wrath of God/1972)、《陸上行舟》(Fitzarraldo/1982,獲坎城電影節最佳導演銀棕櫚獎)、《世界盡頭的奇遇》(Encounters at the End of the World,奧斯卡最佳紀錄片提名)等名片。

他是世界各地國際電影節的常客,早在1968年,他就憑藉自己的首部故事片《聲明的跡象》(Signs of Life)獲柏林電影節的最佳處女作電影銀熊獎。

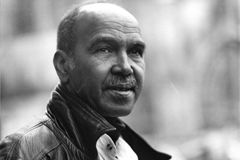

余男 余男 | 評審團成員:余男 (中國) 演員 余男被稱為中國的“藝術片女王”,她曾成功塑造過個堅強的女性形象,並多次獲得表演大獎。她主演的《圖雅的婚事》獲得2008年柏林電影節金熊獎,而余男本人則獲得了芝加哥國際電影節最佳女演員獎。 |

努魯丁·法拉赫 努魯丁·法拉赫 | 評審團成員:努魯丁·法拉赫 (索馬里) 作家 法拉赫是當代非洲最具影響力的作家之一。早在1970年,他的首部小說《一根彎肋骨》就已使他名揚世界。他的作品多立意於探求社會和家庭的認同感,被翻譯成二十多種語言。1998年,他獲得了紐斯塔國際文學獎。 |

科奈莉亞·弗洛波伊斯 科奈莉亞·弗洛波伊斯 | 評審團成員:科奈莉亞·弗洛波伊斯 (德國) 演員 弗洛波伊斯以甜美的童星身份出道,之後成為了德國最著名、最多才多藝的女演員,1967年,因在根據圖霍爾斯基的同名小說《萊茵斯堡》改編的電影獲得恩斯特獎;1982年出演了法斯賓德的《維羅妮卡·福斯的欲望》。 |

何塞-瑪利亞·馬洛斯 何塞-瑪利亞·馬洛斯 | 評審團成員:何塞·瑪利亞·馬洛斯 (西班牙) 製片人 馬洛斯製作了超過50部影片,合作過的導演包括阿圖羅·利浦斯坦等。2004年,他製作的影片《失去的擁抱》獲得當年柏林電影節評審團大獎;另外,他製作的另一部影片《牛奶的悲哀》獲得了2009年的金熊獎。 |

弗蘭塞斯卡·科曼奇尼 弗蘭塞斯卡·科曼奇尼 | 評審團成員:弗蘭塞斯卡·科曼奇尼 (義大利) 導演 女導演科曼奇尼早在1985年就憑藉其首部影片《Pianoforte》獲得當年威尼斯電影節最佳處女作故事片獎,當年她才23歲。2004年的柏林電影節上,她因影片《我要工作》(I like to Work)獲得天主教人道精神獎。 |

蕾妮·齊薇格 蕾妮·齊薇格 | 評審團成員:蕾妮·齊薇格 (美國) 演員 齊薇格的兩部《BJ單身日記》不僅獲得了觀眾和影評人的盛讚,還獲得了奧斯卡的提名。茨威格參演的另一部《芝加哥》作為2003年柏林電影節的開幕影片,2004年,她憑藉在《冷山》中的表現贏得了第一座奧斯卡小金人。 |

電影節簡介

柏林國際電影節

柏林國際電影節柏林電影節原名西柏林國際電影節,歐洲第一流的國際電影節之一。

20世紀50年代初由阿爾弗萊德·鮑爾發起籌劃,得到了當時的聯邦德國政府和電影界的支持和幫助,1951年6月底至7月初在西柏林舉行第一屆。每年一次,原在6~7月間舉行,後為與坎城國際電影節競爭,提前至 2~3 月間舉行,為期兩周。其目的在於加強世界各國電影工作者的交流,促進電影藝術水平的提高。